В данной вступительной статье неуместно излагать сам подход (метод). Позволю себе лишь пару замечаний, оттеняющих качественные отличия и преимущества целостно-обществоведческого подхода в сравнении с системным и иными подходами.

Первое замечание касается представлений о типе детерминизма в обществе. Метафизические подходы (включая системный), как минимум, тяготеют к представлениям об устойчивой субординированности структурных элементов целого, о строгой и устойчивой диспозиции причин и следствий. Это – как минимум. А как норма – они кладут эти представления в основу своих учений об устройстве и динамике реального общества. Без сомнений, и структурная субординированность, и причинно-следственные связи – неотъемлемые свойства реального общества. Но метафизические подходы придают им «застывший вид», устойчивость, превышающую меру реальной устойчивости. В отличие от этого, целостно-обществоведческий подход, будучи диалектическим, трактует и субординированность, и причинно-следственные зависимости как ситуативно-исторические.

Разъясню это. К.Маркс в своём знаменитом «Предисловии» к книге «К критике политической экономии» (январь 1859) с предельной чёткостью очертил сугубо метафизический (экономико-материалистический, экономико-детерминистский) подход. На нём стоит всё Марксово экономическое учение (которое сам К.Маркс склонен был воспринимать как учение об обществе или об анатомии общества). Экономические отношения были объявлены реальным базисом, всегда доминирующей причиной развития общества. Производительные силы (особенно материальные) трактовались при этом фетишистски. В 1890-е годы Ф.Энгельс был вынужден признать несовершенство экономико-детерминистских подходов К.Маркса и даже частично дезавуировал их. Корректировки Ф.Энгельса шли в направлении отказа от метафизического детерминизма и к становлению диалектического понимания детерминизма.

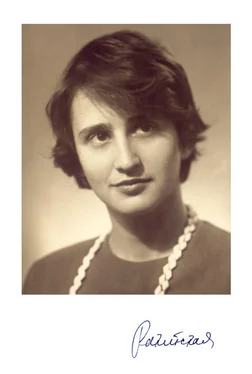

А каково диалектико-материалистическое понимание детерминизма применительно к обществу? Оно развито в рамках целостно-обществоведческого подхода, в том числе не в малой мере и трудами Г.Я.Ракитской. Общество есть целостность. Все общественные реалии взаимодействуют. Взаимодействуют! – и этого достаточно для установления их взаимозависимости. Любая общественная реалия в той или иной исторической ситуации может стать причиной или следствием. Роли причин и следствий не закреплены за общественными реалиями; причины и следствия меняются местами.

Это, многоуважаемые коллеги, не релятивизм, это именно диалектический материализм применительно не к метафизически препарированному и метафизически воспринятому, а к реально существующему, живому обществу.

Второе замечание связано с проблематикой вариантности и её причин.

Лишь немногие из считающих себя марксистами замечают, насколько мал в классическом марксизме (не говоря уж о марксизме-ленинизме) запас наработок относительно вариантности будущего. А из тех, кто замечает, в лучшем случае лишь единицы отдают себе отчёт в причинах более чем скромной прогностической результативности (и потенции). Казалось бы, метод исторического материализма открывает неограниченные возможности как раз в сфере предвидения будущего, притом предвидения вариантного и одновременно реалистического [6] Речь ведём о научном предвидении, а не о составлении утопических прожектов в жанре наглядных картин будущего. Марксисты справедливо гордятся тем, что метод исторического материализма освобождает от детального конструирования перспективных состояний общества. Но где же тогда предвидения круга реально возможных крупных сдвигов в общественном устройстве и в общественной динамике? Их в классическом марксизме даже во фрагментарном виде раз-два – и обчёлся. А горше всего, что нет в нём сколько-нибудь развитых основ методологии изучения вариантности будущего. Именно это, по-моему, невольно зафиксировал В.И.Ульянов-Ленин в мае 1918 г., осмысливая задачи социалистического строительства. (Ленин В.И. Поли. собр. соч. 5-е изд. Том 36, стр. 379–380).

. Ан нет! Преобладают слоганы о коммунизме как о светлом будущем всего человечества и бесконечные переплясы и перепевы на тему приведения «опять отставших» производственных отношений в соответствие с развитием производительных сил [7] Вспоминаю, как в одной из своих песен в период перестройки Галина Яковлевна дружески парадировала приверженность этому пресловутому «соответствию». В уста Л.И.Абалкина (нашего давнего и доброго товарища) она вложила такие слова: Я не знаю ни сна, ни покоя, Белый свет мне почти что не мил: Как отстали во время застоя Мы от производительных сил!

Читать дальше