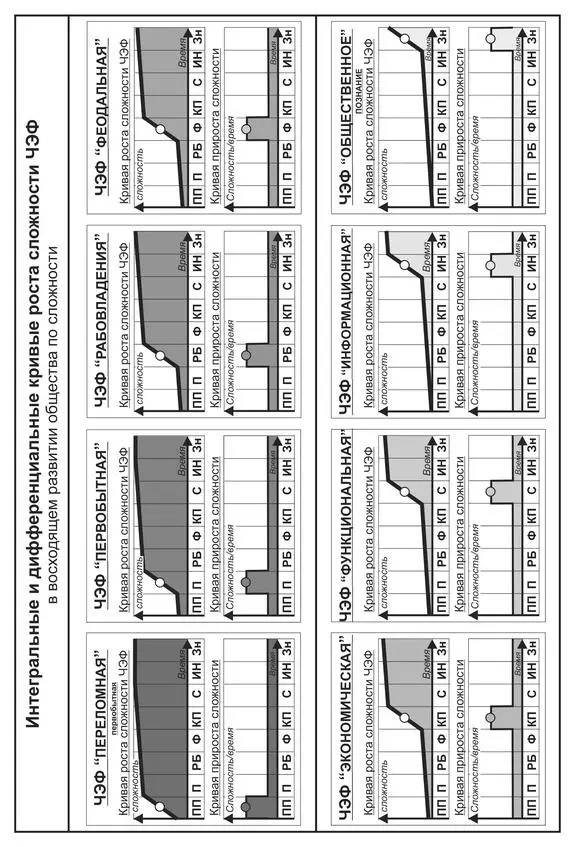

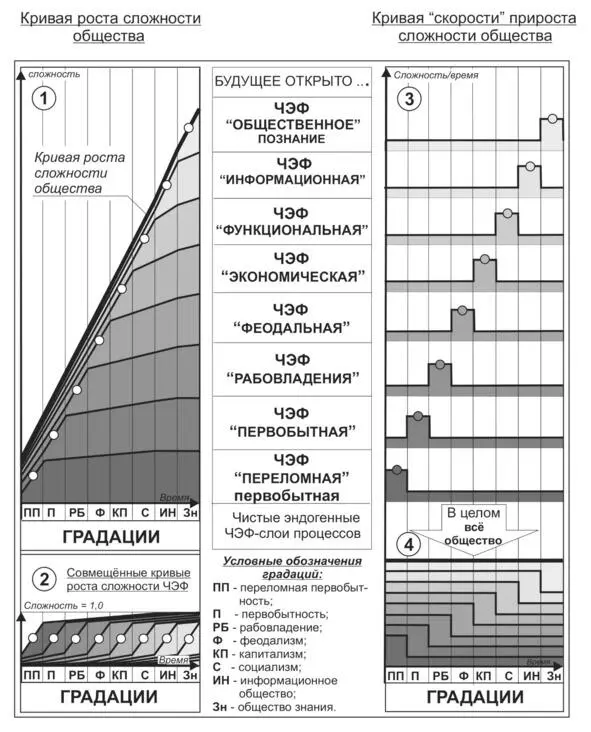

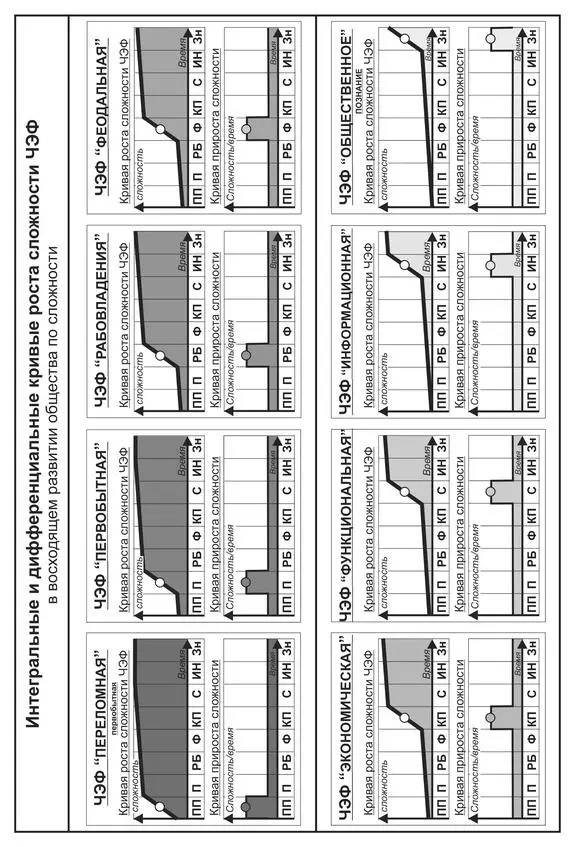

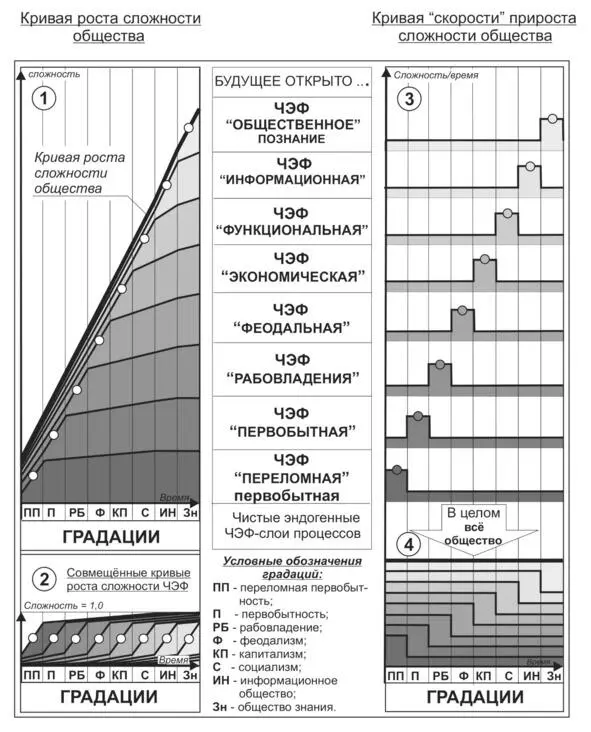

Если взять и совместить на одном уровне восходящие (интегральные) графики кривых роста развития по сложности каждой из ЧЭФ (ЧЭФ-слои) рисунка 14, то получим картинку, данную на рисунке 15—2, которая позже в подробностях раскрывается в графиках рисунка 16. При этом следует иметь ввиду, что монотонно возрастающие интегральные кривые графиков, взятые по верхней и нижней границам каждого из ЧЭФ-слоёв рисунка 15—1 есть «толщи’ны» сложности этих слоёв, которые будучи самостоятельно представленные (см. рис. 14) имеют вид S-образных кривых.

Эти графики исторического роста сложности данных ЧЭФ-слоёв наглядно фиксируют три характерных периода в их развитии.

Начальный период незначительного возрастания сложности соответствует пологой левой, нижней, части S-образной кривой – область, так называемых, неактивированных отношений собственности по поводу соответствующей типологии базовых объектов данной ЧЭФ.

Рис. 14. Интегральные и дифференциальные кривые роста сложности ЧЭФ в восходящем историческом развитии общества по сложности

Рис. 15. Интегральные и дифференциальные кривые роста сложности общества в восходящем историческом развитии

Средний период резкого и интенсивного роста сложности соответствует стадии доминирования данной ЧЭФ и активному развитию производственных отношений и отношений ограниченной (частной или группо-иерархической) собственности по поводу базового объекта этой ЧЭФ. На этой стадии происходит интенсивный рост сложности воспроизводственных процессов соответствующей типологии, то есть интенсивный рост уровня развития производительных сил данной типологии и производственных отношений этого среза производства действительной жизни.

Третий период соответствует пологой, верхней, левой части S-образной кривой, но уже на высоком уровне развития по сложности. Этот период соответствует области развития процессов ЧЭФ после обобществления, обобществления соответствующего базового объекта, вошедшего в составе инфраструктуры общества.

Наконец, можно сказать, что точки двух фиксируемых переломов S-образной (кусочно-линейной) кривой ЧЭФ соответствуют началу и окончанию периода существования и развития той градации, которая определяется доминированием этой ЧЭФ.

В целях упрощения графического образа развития ЧЭФ каждый из этих трёх периодов, на рисунках 14 и 15, условно был представлен линейной функцией, прямой линией. Далее, рассмотрим более подробно графики рисунка 15—2, которые в приемлемом масштабе и в деталях даны на следующем рисунке 16.

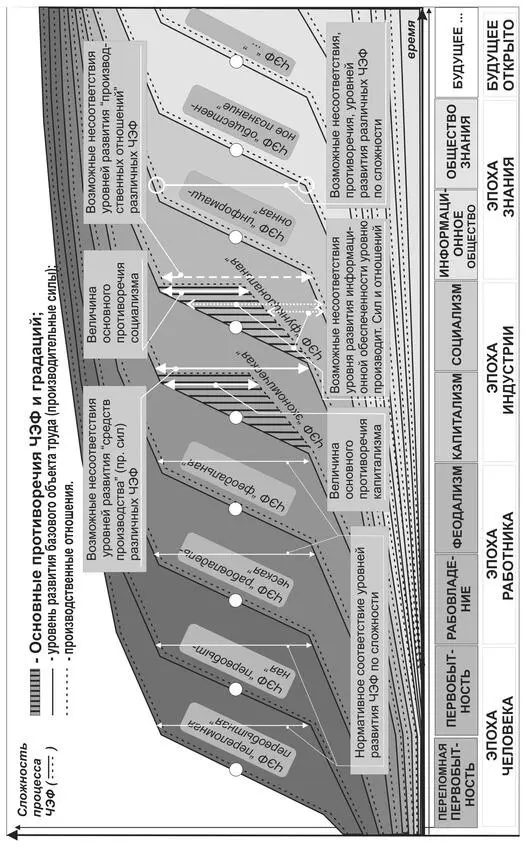

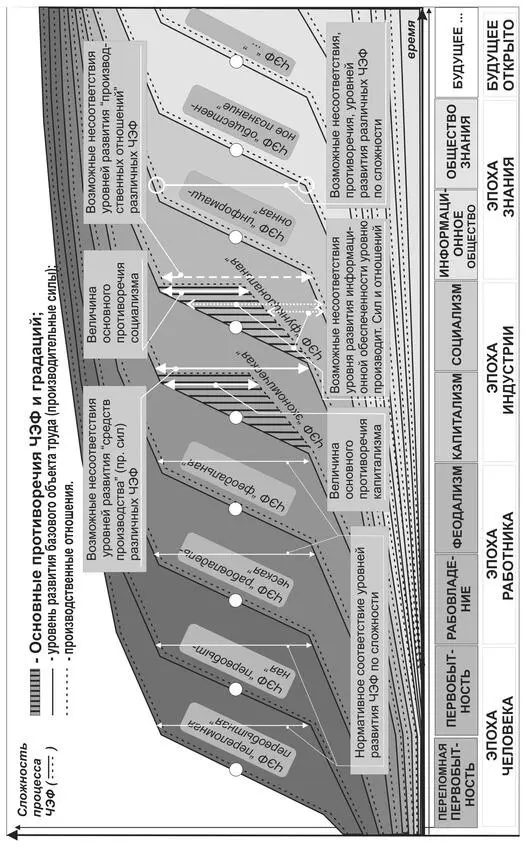

На рис. 16 графики роста по сложности каждой ЧЭФ отображены двумя кривыми, – сплошной и пунктирной. Верхняя (сплошная) кривая отображает развитие по сложности базового объекта и производительных сил общества соответствующей типологии, нижняя (пунктирная) – развитие самих производственных отношений, в том числе, и отношений собственности (от почти полного их отсутствия, через ограниченные, частные и группо-иерархические отношения, к обобществлённым отношениям собственности).

Данная графическая модель исторического восходящего развития полилогической структуры воспроизводственного процесса действительной жизни общества есть идеальная модель «никогда не бывшего», нереального, и конкретно не реализуемого в будущем развития общественного производства, некий идеал, лишь своими элементами и фрагментами развития находящий отражение в действительной жизни, в окружающей нас реальности.

Рис. 16. Основные противоречия восходящего исторического общественного развития

Такая модель обладает следующими важнейшими свойствами.

Во-первых, её двойственный и двухлинейный характер графика, образно говоря, фиксирует некоторое нормативное развитие и рост сложности как типологических объектов (производительных сил), так и производственных отношений.

Во-вторых, он отображает определённую «нормативную» сопряжённость, сбалансированность и пропорциональность, в развитии всей совокупности типологических базовых объектов, производительных сил и производственных отношений полилогически многообразной, производственно-гетерогенной действительной жизни. При этом каждой ЧЭФ соответствует своя типологическая шкала сложности, учитывающая особость её подкатегорий и специфику воспроизводственного процесса.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу