Итогом явилась Всероссийская конференция по острому аппендициту ( 1933г), основное содержание решений которой сводилось к тому, что больных острым аппендицитом необходимо как можно раньше помещать в хирургические учреждения и срочно оперировать во все сроки от начала заболевания. Единственным противопоказанием был признан сформировавшийся аппендикулярный инфильтрат без признаков абссцедирования. Широкое внедрение и реализация этих решений стали возможными благодаря распространению и общедоступности хирургической службы в Советском Союзе. Так, например, в 1962 году было сделано уже 1 млн. 250 тыс. аппендэктомий с летальностью около 11.2 %.

(Калитеевский П.Ф. Болезни червеобразного отростка М., Медицина, 1970.)

Принцип раннего оперативного лечения острого аппендицита был закреплен в ряде фундаментальных монографий и в решение «III Всесоюзной конференции хирургов и травматологов-ортопедов» ( 1967), где записано следующее: «При установлении диагноза острого аппендицита показана срочная операция, независимо от формы острого аппендицита, возраста больного и времени, прошедшего от начала заболевания».

Глава 2.

Краткая анатомия и гистология аппендикса

Впервые об аппендиксе как самостоятельном анатомическом органе сообщил итальянский анатом, профессор университета города Болонья, Беренгарио Ди Каприв 1521году. ( Berengario D.C. Commentaria cum amplissimis additionibus super anatomica Mundini una cum textu ejusdem in pristinum et verum nitorem redacto [Commentary with very many additions on the anatomy of Mondino published with his original elegant text]. Bologna: Gerolamo Benedetti, 1521).

Изображение аппендикса присутствует на рисунках легендарного Леонардо да Винчи, выполненных в 1492году, но на это никто не обращал внимания, так как не было анатомического описания этого органа.

Через 20 лет после работы Беренгарио Д.К., в знаменитом труде «De Humani Corporis Fabrica» изданном в 1543г. анатом Андреас Везалийизобразил аппендикс, но тоже не дал его описания как анатомического органа. В 1719году анатом Филипп Верхевпервые описал его и дал этому анатомическому образованию термин « processus vermicularis» – «придаток кишки» или на латинском языке « appendix». Многие годы до этого орган называли « слепой кишкой» – « cecum», что вносило путаницу. Итак, в правой подвздошной области обычно проецируется конечный (терминальный) отдел подвздошной кишки – слепая кишка с аппендиксом и начальный отдел восходящей кишки, т. е. все то, что в современной литературе принято называть « илеоцекальньм отделом кишечника».

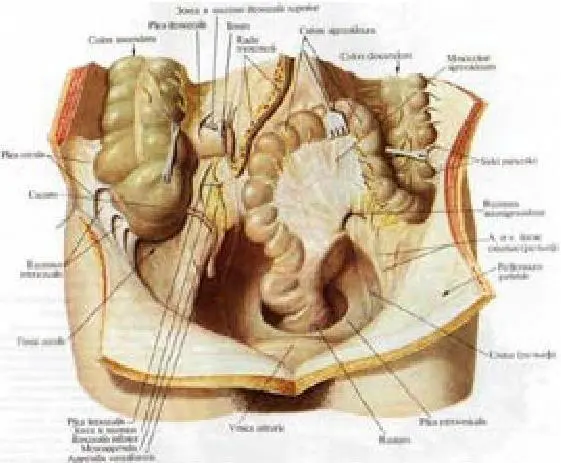

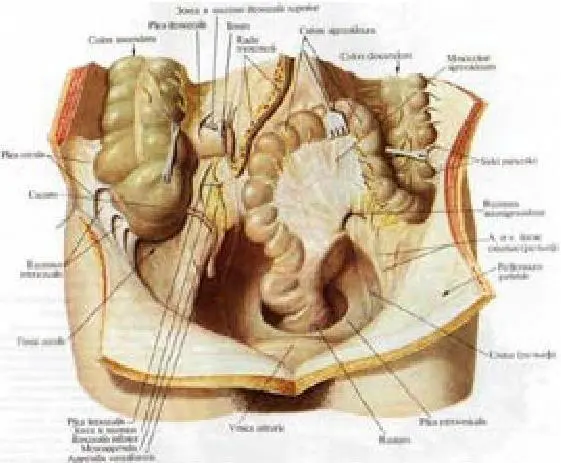

ИЛЕОЦЕКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА

В состав илеоцекального отдела (угла) кишечника входят конечный отдел подвздошной кишки, слепая кишка с червеобразным отростком и начальный отдел восходящей кишки.

Строение конечного отдела подвздошной кишкипочти ничем не отличается от строения остальных отделов тонкого кишечника.

Рис. 12. Илеоцекальный отдел кишечника.

Место впадения его в слепую кишку может располагаться различно: в области медиальной, передней или задней ее стенок либо снизу слепой кишки. Различные варианты впадения терминального отдела « ileum» в « colon» обусловливают строение илеоцекальной заслонки, создают определенные структурные особенности илеоцекальной области и играют большую роль в функциональных отправлениях этого отдела желудочно-кишечного тракта. В конечном отделе подвздошной кишки имеется мышечный « сфинктер Варолия» или « Кейт-Эллиота-Гейле» (sphincter ileocolicus). Между ним и баугиниевой заслонкой, подвздошная кишка несколько (на 1-1,5 см) расширена и образует как бы ампулу.

Кроме этого может быть и « дивертикул Меккеля» (diverticulum Mekkeli), воспалительные процессы в котором (дивертикулиты) могут симулировать острый аппендицит. Меккелев дивертикул наблюдается приблизительно у 0,5 – 2 % всех людей, чаще у мужчин. Он представляет собой остаток эмбрионального кишечного, желточного протока «ductus оmphalomesentericus», который обычно облитерируется и атрофируется еще в период внутриутробной жизни. В тех же случаях, когда он остается, то отходит от подвздошной кишки на 30-120 см. Обычно он имеет внешний вид и строение подвздошной кишки. Однако в отдельных случаях в стенке дивертикула встречаются участки слизистой оболочки желудка, кишечника или поджелудочной железы. Длина дивертикула колеблется от нескольких миллиметров до 8-15 см и более. В некоторых случаях дивертикул соединяется с пупком.

Читать дальше