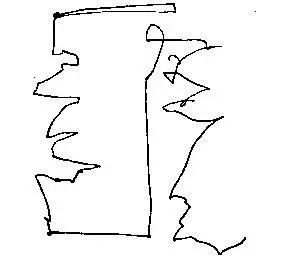

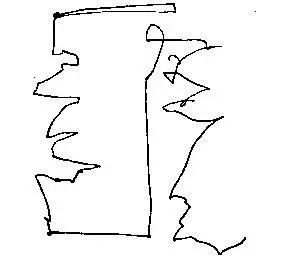

Рис. 30. Запись движений глаз при скорости чтения 4800 знаков в минуту

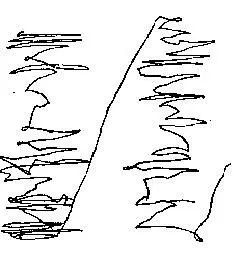

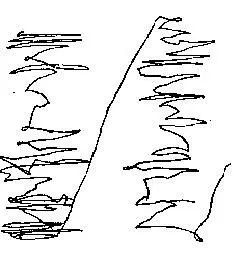

Рис. 31. Запись движений глаз при скорости чтения 3000 знаков в минуту

На рис. 31 дана запись движений глаз испытуемой М., которая была обучена за год до экспериментального исследования. Текст, состоящий из шести абзацев, был прочтен испытуемой за 25 сек. Ключевые слова расположены равномерно относительно условной вертикали, проведенной через середину колонок. Траектория движений взора и здесь отражает стремление к балансировке ключевых слов и тяготение к смысловым рядам как ядерной основе. Мы видим, что М. использует вертикальное чтение, однако есть много горизонтальных движений глаз, неоправданные регрессии. Сравнив эту запись с предыдущей, можно судить о конечных успехах обученного человека. На этапах самого процесса обучения эти записи теперь используются как подкрепляющая обратная связь.

Из приведенных записей видно, что фиксация взора располагается именно на ключевых словах и смысловых рядах, т. е. центральное поле зрения наведено на определенные смысловые группы, значимые как для автора, так и для читателя. Это происходит вследствие обучения быстрому чтению по методике, направленной на понимание смысловых связей в тексте. Развитое периферическое поле зрения у обученного читателя, сочетающееся к тому же с чтением без артикуляции, и есть та достаточная обратная связь, которая наводит центральное поле зрения на наиболее весомые смысловые центры в тексте — «золотое ядро». Если провести усредненную линию, определяющую траекторию движения глаз при чтении текста во всех разобранных экспериментах, то она будет проходить почти вертикально сверху вниз по центру страницы.

Упражнение «Метод штурма» помогает освоить такую технику движения глаз. Однако вертикальное движение глаз не самоцель. Основная задача упражнения состоит в изменении программы восприятия текста, с тем чтобы в единицу времени принималось наибольшее количество смысловой информации. Необходимо постоянно помнить об избирательной способности мозга. Установлено, что в процессе чтения при фиксации взора на строке текста по зрительному нерву в сжатом виде направляется только самое главное, второстепенное остается «на потом» или не берется вовсе.

Зрительная система не просто переносит в мозг сведения о распределении букв и их конфигурациях на отдельных участках страниц книги, а уже с самого начала, когда изображение текста только попадает на сетчатку, выявляет характерные элементы конфигураций слов, не реагируя на те участки текста которые передают малозначащую информацию об увиденном. Как установили психологи, при чтении слова распознаются благодаря их ассоциативной связи с понятиями, с некоторой алгоритмической схемой или совокупностью соотношении, смыслов, которые конструирует сам читающий. Люди занимаются постоянно таким алгоритмическим распознаванием зрительных образов По-видимому, оно основано на процессе, в котором слова служат лишь своего рода «ключами», помогающими конструировать (генерировать) образное представление смысла того сообщения, которое задается мозгом в данный момент чтения.

На рис. 24 мы уже видели в сопоставлении схемы движения взора при медленном и быстром чтении. Движение взора по центру страницы обеспечивает наиболее эффективную стратегию чтения. Если посмотреть со стороны на человека, читающего быстро, создается впечатление, что он как бы разрезает подбородком страницу сверху вниз. Но если внимательно наблюдать этот процесс длительное время, то можно заметить, что иногда глаза читающего слегка отклоняются от вертикали — то вправо, то влево. Такое чтение можно объяснить следующим образом.

Когда глаза читающего двигаются вертикально по центру страницы идет восприятие текста и его опознание в соответствии с имеющимися в памяти эталонами.

Но вдруг взгляд отклонился от вертикальной линии, а глаза побежали по строчке, впитывая существенно новую информацию. Глаза выполняют непроизвольную команду мозга. Тут же, мгновенным перебором было установлено: в кладовой памяти нет таких сведений. Прочитанные данные представляют интерес и должны быть осознаны более глубоко Но как только это сделано, можно вновь вернуться к вертикальному чтению. Возникает вопрос, как часто отклоняются глаза от генерального вертикального движения.

Читать дальше