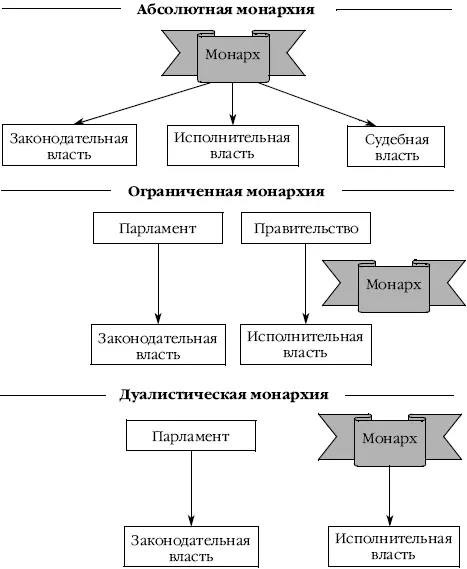

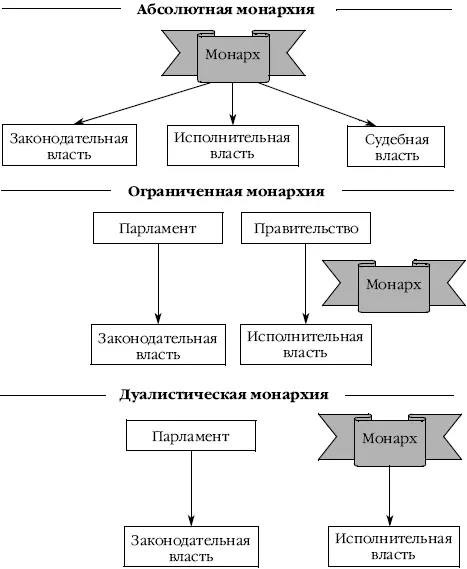

Рис. 4.6.Формы монархического правления

Особое внимание в политической географии уделяется политико–географическому положению изучаемых стран. Оцениваются его преимущества и недостатки, степень выгодности и удобств. Так, в качестве одного из наиболее часто употребляемых формальных показателей используется конфигурация территории. Важными критериями выгодности политико–географического положения выступают магистральная (глобальная) линейная инфраструктура и выход к морю, отсутствие которого считается крайне негативным аспектом географического положения страны. Около 90 % всего объема мировой торговли осуществляется с помощью морских перевозок. Внутренние (не имеющие выхода к морю) государства сталкиваются со значительными трудностями, препятствующими их участию в международном разделении труда, реализации внешнеэкономических связей. Таких стран в мире много (табл. 4.9). Страны же, обладающие протяженной береговой чертой, наоборот, наделены несомненными преимуществами (табл. 4.10).

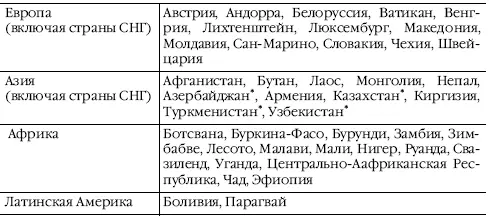

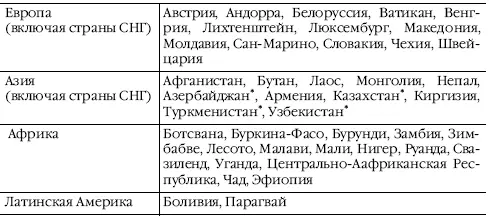

Таблица 4.9.Страны, не имеющие выхода к морю

* Учитывая Каспийское и Аральское моря как озера.

Классификация стран по принципу выгодности и невыгодности географического положения проводится, например, следующим образом: предполагая, что каждая страна является круглым островом в океане, рассчитывают площадь поверхности ее 200–мильной экономической зоны и сравнивают с площадью экономической зоны, определяемой действительным географическим положением этой страны. Государствами с выгодным географическим положением считаются те, реальные экономические зоны которых составляют более 47 % их теоретической зоны.

В начале XXI в. существуют 44 страны с выгодным географическим положением (в том числе и Россия), 106 прибрежных и 41 континентальное, образующие группу с невыгодным географическим положением.

Существенные результаты получены при изучении политических границ, являющихся непременным атрибутом любого территориально–политического образования. Сформировалась специальная политико–географическая дисциплина – лимология, предметом изучения которой являются не только политические, но и административные, физико–географические и прочие границы. Разнообразие функций, присущих границам, позволяет рассматривать их в качестве барьера, средства контакта, фильтра.

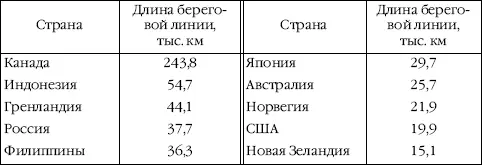

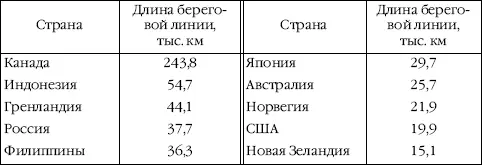

Таблица 4.10.Страны, обладающие наиболее протяженной береговой линией (по данным Министерства транспорта США)

Границы устанавливают путем делимитации и демаркации. Делимитация предполагает договорное оформление прохождения границы, ее описание и юридическое закрепление на межгосударственном уровне. Демаркация предусматривает обозначение границы на местности и установку пограничных знаков.

Все множество политических границ обычно объединяют в две группы: границы морские и сухопутные. Морские границы проводят по признаку эквидистанции, т. е. на равном расстоянии от берегов двух соседних стран. Сухопутные границы проводят с учетом природных, исторических, этнических и геометрических факторов. Среди природных факторов выделяются гидрографические и орографические – границы проводятся соответственно по рекам или водоразделам (горным хребтам). Исторические факторы требуют принимать во внимание сложившиеся реалии (традиционные зоны влияния, политические и экономические интересы, конфессиональные традиции и т. д.). Особо важную роль исторические факторы играют на староосвоенных территориях. Э т н и ч е с к и е факторы учитываются в случае компактного размещения этносов. Г е о м е тр и ч е с к и е факторы имеют большое значение на малолюдных и слабоосвоенных территориях, где прохождение пограничной линии не вызывает споров и не играет существенной роли для соседних государств. В таком случае границы чаще всего проводятся по прямой линии.

Изучение границ тесно соприкасается с исследованием пограничных споров и конфликтов. С распадом СССР возникли территориальные претензии к Российской Федерации со стороны ряда стран как ближнего (СНГ), так и дальнего зарубежья:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу