Одним из наименее изученных звеньев взаимодействия природы и общества являются проблемы дальнейшего индустриального развития и поиск путей освоения новых территорий с сохранением экологического равновесия. Абсолютный рост объемов материального производства вызывает увеличение объемов потребления различных природных ресурсов, главным образом минерально–сырьевых, лесных, водных, земельных и пр., что приводит к дефициту многих из них. Возникает необходимость внести коррективы в хозяйственную деятельность населения, переоценить имеющийся природный капитал, расширить геологическую разведку и пр. При этом актуализируются задачи экономической и социальной географии в области качественной и количественной оценки природно–ресурсного потенциала и среды жизни населения.

Достижения естественно–экономического направления географии наиболее востребованы при экономической оценке природного капитала территорий. Обычно используются следующие виды оценки: стоимостная (рыночная и внерыночная), балльная, энергетическая. Проблемы оценивания традиционно находятся в поле зрения географов. [33]Экономическая оценка осуществляется как покомпонентно, так и комплексно. Среди компонентов наибольшее внимание привлекают земельные, водные, лесные, минерально–сырьевые и прочие виды ресурсов.

Комплексная экономическая оценка природно–ресурсного потенциала основывается на выявлении абсолютной ценности всех природных ресурсов территории. Сама оценка отражает стоимостное определение той части природной составляющей национального богатства, которая имеется в регионе и может быть использована для жизнедеятельности людей. В результате оценки выявляется та часть потенциала, которая может быть эффективно изъята из природы и рационально использована в производстве и потреблении населения. Сама процедура оценивания осуществляется поэтапно. Так, А. А. Минц предлагает производить оценку по следующей схеме:

1) инвентаризация всех видов ресурсов;

2) логически–качественный анализ – выявление характера, формы и интенсивности влияния оцениваемых факторов на производство;

3) производственные группировки оцениваемых ресурсов по качественным и количественным показателям;

4) собственно экономическая оценка естественных ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов основывается на

определении их хозяйственной ценности, выявлении влияния величины, качества и размещения ресурсов на результаты коммерческой деятельности субъектов хозяйствования.

Природно–ресурсный потенциал выступает в качестве одного из трех важнейших компонентов национального и регионального богатства (наряду с производственно–техническим и человеческим потенциалом). Именно он в значительной мере определяет возможности и темпы социально–экономического развития территории. Природные условия и ресурсы, несмотря на прогрессирующее «отстранение» человечества от окружающей среды и кажущуюся независимость от естественного окружения, всегда останутся определяющим фактором общественной деятельности.

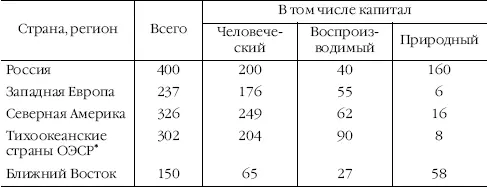

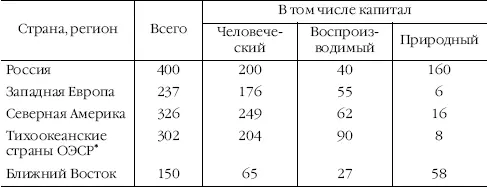

Особенно актуально это сквозное направление социо–экономико–географических исследований для России. [34]Страна обладает уникальным природно–ресурсным потенциалом (капиталом), который не только является одним из важнейших слагаемых национального богатства, но и выводит страну на первые позиции в мире по обеспеченности природными ресурсами (табл. 4.2). На природно–ресурсный потенциал России приходится до 40–45 % национального богатства, а на душу населения его приходится в 2–2,5 раза больше, чем в США, в 6 раз больше, чем в Германии, в 18–23 раза больше, чем в Японии. Ежегодный поток доходов от используемого природно–ресурсного потенциала страны, по расчетам академика Д. С. Львова, превышает 60–80 млрд долл.

Таблица 4.2.Структура национального богатства ряда стран (в расчете на душу населения, на середину 1990–х годов, тыс. долл.) (по: ЕхрапШп] the Measure of Wealth. World Bank, 1997)

Для России характерен контраст между потенциальными возможностями и конечной эффективностью использования национального богатства, и прежде всего его природной части. По показателю валового национального продукта (ВНП) на душу населения в 2000 г. Россия занимала 60–е место в мире, уступая в 4 раза США, в 3 раза – Японии и ФРГ и лишь немногим превосходя среднемировой показатель.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу