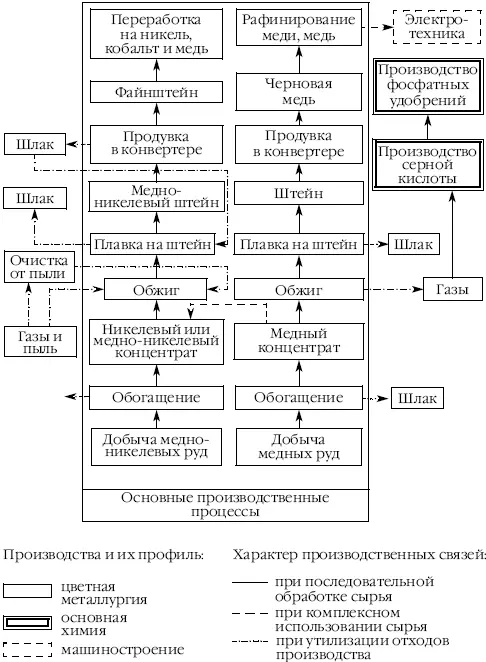

Все разнообразие производственных процессов Н. Н. Колосовский объединил в восемь энергопроизводственных циклов и их совокупностей:

1) пирометаллургический цикл черных металлов;

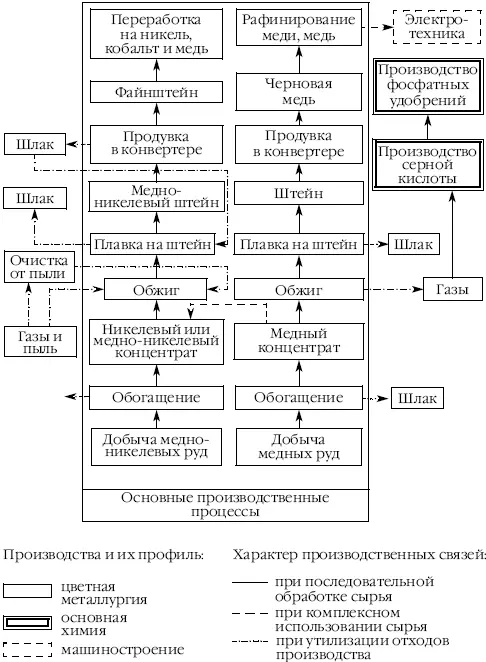

2) пирометаллургический цикл цветных металлов;

3) нефтеэнергохимический цикл;

4) лесоэнергетический цикл;

5) совокупность циклов перерабатывающей индустрии;

6) совокупность гидроэнергопромышленных циклов;

7) совокупность индустриально–аграрных циклов;

8) гидромелиоративный индустриально–аграрный цикл.

Рис. 1.8.Конструкция пирометаллургического цикла цветных металлов (по А. Т. Хрущеву)

В процессе развития производств появились новые технологии, усложнилась производственная структура экономики, изменились процессы взаимодействия природы и общества. Классификация ЭПЦ приобрела следующий вид:

1) пирометаллургический цикл черных металлов;

2) пирометаллургический цикл цветных металлов,

3) нефтеэнергохимический;

4) газоэнергохимический;

5) топливоэнергопромышленный;

6) горно–промышленный;

7) лесоэнергопромышленный;

8) электропромышленный;

9) машиностроительный;

10) текстильно–промышленный;

11) морепромышленный;

12) индустриально–полеводческий;

13) индустриально–животноводческий;

14) гидромелиоративный;

15) строительный.

В энергопроизводственном цикле устойчив не только стержневой производственный процесс, но и вся сфера производственных сочетаний, группирующихся вокруг него. Циклы четко реагируют на рыночную конъюнктуру и предполагают наличие в своей структуре предприятий разной величины и профиля.

При исследовании процессов взаимодействия хозяйства и природной среды широко используется метод ресурсных циклов,предложенный И. В. Комаром в 1975 г. Ресурсные циклы включают совокупность превращений и пространственных перемещений веществ на всех этапах использования их человеком. Они включают выявление, подготовку к эксплуатации, извлечение необходимых веществ из природной среды, их переработку, потребление и возвращение в природу.

Наряду с методами циклов часто используется метод территориальных межотраслевых комплексов.Его применение дает возможность связать воедино все производства, которые задействованы для получения продукции определенного вида.

Общественно–географические исследования базируются на информации, помещенной в статистических сборниках. Для более глубокого познания изучаемых явлений и процессов необходима первичная информация, которую можно получить лишь на предприятиях, в организациях, фирмах, учреждениях и т. д. Очень важно знать мнение людей о тех или иных аспектах социально–экономической ситуации, которое может быть определено только с помощью методов опроса, анкетирования, интервьюированияи др. Для масштабных сплошных обследований необходимы большие затраты. Их можно избежать, используя метод ключей,лежащий в основе выявления типичных территорий, явлений, процессов.

Возрастающая сложность объектов изучения экономической и социальной географии, наличие в них большого числа нелинейных связей, подверженность флуктуациям (случайным отклонениям) приводят к тому, что территориально–общественные системы приобретают способность к так называемому контринтуитивному поведению. [10]В этом случае исследователю весьма затруднительно не только определить перспективные параметры объекта, но даже верно обозначить направление воздействия того или иного мероприятия. Все это требует разработки и применения набора специальных эвристических методов,основанных на использовании научной интуиции. К числу таких методов относятся экспертный, деловых игр, «дерева целей», «мозговой атаки», методы Дельфи и др.

Сам механизм научного познания представляет собой алгоритм решения общественно–географической проблемы. Алгоритм – это точное предписание и система действий при решении проблемы. Он включает в себя последовательные этапы, каждый из которых объединяет стадии и отдельные операции (рис. 1.9).

Рис. 1.9.Алгоритм решения общественно–географической проблемы (по З. Е. Дзенису)

П е р в ы й, подготовительный этап предполагает выработку главной идеи, выявление проблемы, определение предмета познания, формулировку гипотезы, постановку целей и задач исследования. В т о р о й этап включает сбор информации, ее систематизацию и хранение. Третий этап составляют обработка информации, ее анализ, диагностика и прогноз развития изучаемого явления или процесса. Четвертый этап заключается в проверке достоверности результатов, их оценке и экспертизе, обосновании рекомендаций и передаче результатов исследования потребителям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу