Анализ периодичности появлений флуктуаций радиосигналов при нахождении СА на высотах 20–45 км показал, что на этих высотах горизонтальная составляющая скорости ветра может достигать 20–30 м/с. Эти результаты соответствовали данным определения горизонтальной составляющей скорости ветра из анализа величины изменения частоты передатчика спускаемого аппарата за счет эффекта Доплера (частоты Доплера).

Анализ изменения частоты за счет эффекта Доплера с учетам аэродинамических характеристик спускаемых аппаратов позволил определить не только скорости спуска аппаратов, но и вычислить скорость ветра в атмосфере планеты на разных высотах. Расчеты показали, что скорость ветра возрастает с ростом высоты. Так, например, горизонтальная скорость ветра у поверхности не превышает 2 м/с, а на верхней границе облаков (~ 65 км) достигает 100 м/с. Хотя скорость ветра v поверхности и мала, но из-за огромной плотности атмосферы такой венерианский ветер по своему скоростному напору эквивалентен земному приповерхностному ураганному ветру, мчащемуся со скоростью более 100 км/ч.

На спускаемом аппарате «Венера-8» впервые был установлен радиовысотомер, с помощью которого измерялась не только высота, но и интенсивность отраженного поверхностью радиосигнала. На предыдущих спускаемых аппаратах радиовысотомеры только измеряли высоту полета. Радиовысотомер «Венеры-8» с импульсной модуляцией работал на длине волны 35 см через антенну с широкой диаграммой направленности.

В процессе спуска СА дважды была измерена интенсивность отраженного сигнала. Расчеты характеристик отражения проводились в рамках гладкой и плоской моделей поверхности. Рассчитанный по данным двух измерений коэффициент отражения поверхности оказался равным 0,07 и 0,09. Этим значениям коэффициента отражения соответствовало значение эффективной диэлектрической проницаемости ε = 3,2 и величина плотности грунта Венеры ρ = 1,4 г/см 3. Значения этих величин оказались меньшими, чем это следовало из данных наземных радиолокационных наблюдений, а также из данных прямых измерений плотности грунта в месте посадки автоматической станции «Венера-10».

Измерения высоты полета в процессе сноса станции ветром (при ее спуске на парашюте в нижней атмосфере) позволили оценить рельеф поверхности на трассе длиной в 60 км, проходящей в экваториальной области Венеры. Горизонтальная составляющая скорости движения спускаемого аппарата определялась с помощью системы траекторных измерений АМС.

Согласно результатам измерений максимальный перепад высот на этой трассе составил 3,3 км, а средний угол наклона поверхности оказался равен 18°, т. е. значительно выше, чем это следовало из данных наземной радиолокации. На одном из участков трассы протяженностью 1,25 км был измерен перепад высот в 1,5 км, что соответствовало на этом участке трассы среднему углу наклона поверхности более 52°. Такие наклоны не наблюдались даже на Луне, хотя Луна является, судя по наземным радиолокационным наблюдениям, более неровным небесным телом и обладающим существенно большими перепадами высот, чем планета Венера.

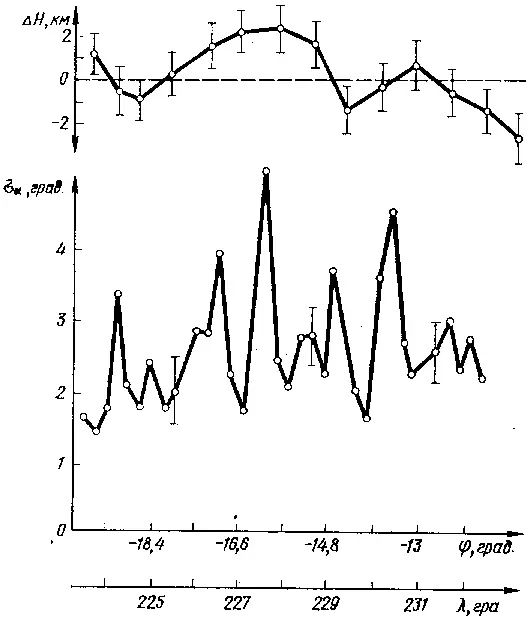

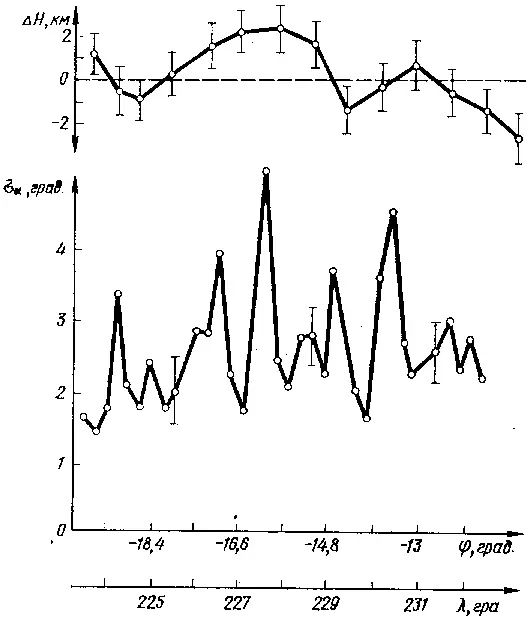

С помощью радиотехнической аппаратуры «Венеры-9 и -10» группой ученых Института радиотехники и электроники АН СССР под руководством О. И. Яковлева впервые были проведены бистатические радиолокационные измерения. Эти измерения выполнялись многократно на длине волны 32 см как с помощью антенны с широкой диаграммой направленности, так и с помощью антенны с узкой диаграммой направленности (рис. 8).

Рис. 8. Перепады высот Δ Н и среднеквадратичные углы наклона поверхности σ α , полученные в одном из сеансов бистатической радиолокации Венеры со станции «Венера-9»

В экспериментах с антенной, имеющей узкую диаграмму направленности, в процессе измерений по программе осуществлялось ориентирование этой антенны в направлении области на поверхности, расположенной вблизи точки зеркального отражения. Полученные спектры отраженного сигнала подтвердили слабую шероховатость поверхности Венеры в районах измерения, которые располагались вдоль трасс протяженностью около 800 км. Среднеквадратичные углы наклонов поверхности вдоль этих трасс изменяются от 1 до 5°. Причем наблюдались районы с существенно различным рельефом — равнинные, с наклонами около 1,5° и гористые с наклонами 3–5°. По данным наземной радиолокации на длине волны 30 см, относящихся к экваториальному поясу планеты, среднее значение среднеквадратичных углов наклона поверхности близко к 5°, т. е. при бистатической радиолокации Венеры были обнаружены более гладкие участки поверхности, чем это получено в среднем для экваториальной области планеты при наблюдении с Земли.

Читать дальше