А в А с в в с А, (…) а В а а В с с В с,

которые выглядят как предварительный эскиз к рифмам КП. Первая моделирует «далекую» рифму А, вторая – построение из вложенных и сцепленных колец.

Впрочем, как своего рода изготовка к рифмической композиции первой децимы, существует одиночное восьмистишие «Поэзия», написанное в одно время (начало 1850 года) и напечатанное в одной подборке с КП. Смежная рифма «огней / страстей» откликается в последнем стихе через пять строк на шестую по той же схеме, что и в КП, с легким изменением порядка рифм в промежутке.

Наблюдения показывают, что у Тютчева, кроме тематических дублетов, существуют и дублеты композиционных, строфических, рифменных и иных структур. Его поэтические коды как бы содержат в себе схемы, заготовки, объемы, лирические траектории, которые продуцируются не менее двух раз. Иначе трудно объяснить усложненное повторение рифменной структуры, хранящейся в творческой памяти в течении тридцати лет.

В этом чертеже еще не все исчерпано. Можно допустить, например, четвертые кольца, если принять смежные рифмы СС и ДД за охватывающие некоторое нулевое пространство. Кроме того, вне системы колец просматривается соотношение рифм в пятистишиях, на которые легко делится строфа: АВССВ – АДДАВ. Взятые отдельно, пятистишия превращаются в четверостишия с холостым стихом в пре– и постпозиции. У Тютчева есть стихотворение, в точности осуществляющее построение в первом варианте («Обеих вас я видел вместе…»).

Многомерность рифмической структуры КП соблазняет использовать ее схему как порождающее смысловое устройство, наряду с тематикой и лексикой. Рифмическая схема второй строфы, принятая за ее инфраструктурную модель, задает тексту – даже без обращения к лексико-тематическому фону – характер сложной и замкнутой устроенности, изощренного архитектурного расчета, высокой авторитетности. К. В. Пигарев, продолжая наблюдения над рифмами КП, пишет: «Значительно большей композиционной стройностью, несмотря на свою прихотливую систему рифмовки, отличается вторая строфа». [429]Исследователь безусловно прав в своем тезисе (далее он пишет о «композиционной цельности строфы»), но было бы точнее не «несмотря на», а «благодаря»…

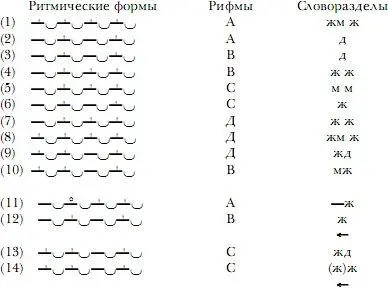

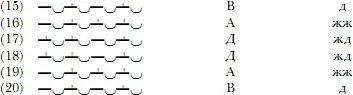

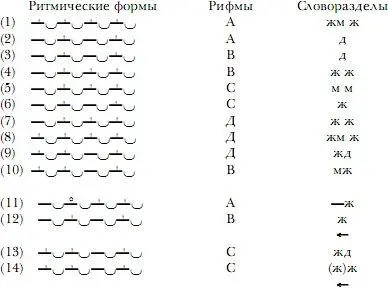

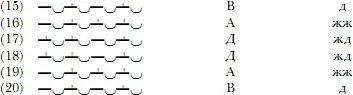

Семантика чисто стиховых уровней до сих пор проблематична теоретически и практически. Поэтика КП способна прояснить семантические возможности на межуровневых зависимостях внутри стиха. Для этого надо еще раз обратиться к метрическому уровню и соотнести его с рифмическим. Здесь открываются неожиданные и не совсем объяснимые факты почти абсолютного соответствия рифмующих стихов второй строфы с их ритмическими формами и словораздельными вариациями. Те же самые отношения в первой строфе как бы нарочито изменчивы и неупорядочены, а наблюдаемые соответствия скорее разведены, чем сближены. Чтобы убедиться в этом, необходимо полностью воспроизвести метрическую схему КП, сопоставив ее с рифмическими структурами обеих строф:

Несколько пояснений к схеме. В ритмических формах кружком (°) обозначено отсутствие ожидаемого ударения и вообще исключительность ст. 11, так как во всех остальных девятнадцати случаях ударение на втором икте присутствует. Словоразделы даны по схеме П. А. Руднева: [430](м) – мужской словораздел, (ж) – женский, (д) – дактилический (по классификации рифм).

Ритмические формы и словораздельные вариации в известной степени взаимозависимы, они могут совпадать и повторяться, хотя это не является правилом. Однако во второй строфе повторы почти полностью тождественных групп, состоящие из ритмических форм и словораздельных вариаций, урегулированы зависимостью от рифмической структуры, благодаря чему устанавливается сложное триединство подуровней. Трехударные формы без первого ударения соответствуют рифме А, двухударные – без первого и третьего – рифме В, трехударные – без третьего – рифмам СС и ДД. Совпадение рифм и ритмических форм составляет 90 %, отклонение ст. 11 объясняется возмущением ритма на границе строф, ритмизованных по-разному (отсутствующий на схеме словораздел отмечен). Словоразделы слегка отклоняются в ст. 12, 14 заменой дактилического на женский (обозначено а в ст. 14 еще формульным отсутствием словораздела в составном эпитете, хотя ударение на первом икте не исчезает – обозначено (ж). Эти варианты можно объяснить устранением монотонности дактилических словоразделов, требуемых строфическим кодом, интонационно-звуковым курсивом ст. 12 («Над дворцами, над домами») и, наконец, сопротивлением стиха собственным унифицирующим условиям. Тем не менее естественные отклонения лишь подчеркивают структурную «упакованность» десятистишия, сплоченная согласованность которого проработана Тютчевым от поверхности в глубину и обратно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу