(3) Опрокинуты корзины,

(4) Не допиты в кубках вины,

<���……….. >

(10) Ночь достигла половины…

К. В. Пигарев, вероятно, опирался на сложный теоретический раздел Ю. Н. Тынянова, внутри которого КП представляло собою единственный пример. Однако считая, что «перед нами «рифма», почти или совсем не ощущаемая акустически за дальностью рифмующих членов», Ю. Н. Тынянов полагал, что это явление «должно быть осознано как прием, а не как выпад из системы». [428]Отсюда следует, что «далекая рифма» (= неслышимая) объясняется как «эквивалент рифмы», то есть моторно-энергетически или в качестве графического знака, и потому не ослабляет «композиционность строфы», но осложняет ее.

Впрочем, в известной степени К. В. Пигарев прав, если иметь в виду незамкнутую структуру первой строфы как замысел Тютчева. В попарной последовательности рифм в ст. 1–6 есть некое поступательное движение, которое можно связать с нарастающим мотивом опустошения. Он начинается в описании опустошенных амфор, курящихся ароматов, опустелой залы, продолжаясь далее. Тройное созвучие, ст. 7–9, пытается его затормозить, «далекая рифма» ст. 10 – замкнуть подобием строфического кольца – но тщетно. Заключительное многоточие свидетельствует, что процесс неостановим. «Ночь достигла половины» так же, как достигло половины и само стихотворение. Вероятно, Тютчев постоянно как бы провоцирует редакторов, издателей и комментаторов отыскивать у него небрежности и отклонения, которые потом почему-то оказываются интуитивными находками его провиденциальной поэтики.

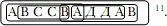

Несмотря на парадоксальное завершение рифмической структуры, первая строфа выглядит даже более упорядоченной, чем вторая. Расположение рифм во второй строфе производит впечатление случайного и хаотического. Однако внимательный взгляд быстро обнаруживает в том же самом наборе двойных и тройных рифм изысканное и сложное построение, осуществленное как структура вложенных друг в друга колец рифм и рифменных групп, причем эта структура удвоенная и пересекающаяся: АВССВАДДАВ. Сразу видно, что тройственное созвучие АВ неразлучно соединено в относительно гетероморфную рифменную пару – относительно потому, что она может быть описана как смежный ассонанс («градом – домами» и т. д.). Эту неоднородную пару можно представить как двуединую рифму, трижды повторяющуюся через равные промежутки по всей строфе от начала до конца: АВ… ВА… АВ. Между ними как раз и стоят двойные созвучия СС и ДД, ст. 13, 14 и 17, 18, которые также связаны ассонирующим повтором, общим ударным «е».

Внешнее кольцо обводит всю строфу целиком, так как ее опоясывают группы АВ в начальной и конечной позиции, ст. 11, 12 и 19, 20: [АВ АВ. Третье звено этой группы ВА, ст. 15, 16, подвергнутое инверсии, находится в середине строфы:

Инверсированное рифменное сочетание ВА – уже как там оно возникло, случайно или намеренно, – стало той счастливой находкой Тютчева, которая приняла на себя функцию своего рода композиционного замка, держащего центра всей кольцевой рифмической структуры. Ст. 11–16, [АВССВ~А], образуют первое внутреннее кольцо, с которым пересекается его дублет, ст. 15–20, [ВАДДАВ]. Центральная группа ВА держит, таким образом, оба кольца, являясь их общим компонентом. Каждое кольцо может быть также представлено как обращенный терцет: АВС – СВА ~ ВАД – ДАВ, что вполне допустимо, так как в генезисе КП просматриваются одическая строфа, полусонет и другие подобные формы. Второе двойное кольцо вкладывается внутрь первого, составляясь из групп [ВССВ], ст. 12–15, и [АДДА], ст. 16–19. Это два стереотипных чередования с охватными рифмами: рифмы в каждом из них различны, потому что «краеугольный камень» ВА разводится по разным кольцам. Теперь, если вложить друг в друга все три кольца (внешнее и два внутренних), то предстанет весьма изощренная фигура из включений, пересечений и разбеганий, напоминающая узор, который получается при продольном разрезании ленты Мебиуса:

11В немногих образцах тютчевских десятистиший (см. примеч. 8) сходства с рифмической структурой КП не наблюдается. Тем не менее прецедент существует, но в строфах меньшей длины. Среди самых разных стихотворений Тютчева 1820—21 гг. есть два композиционных дублета, свидетельствующие о склонности Тютчева (позже почти излишней) к неравностишным строфам: «К оде Пушкина на Вольность» и посвященное А. Н. М. «Нет веры к вымыслам чудесным…». Оба текста содержат по 3 строфы в 8, 6 и 9 стихов. В стихотворении, посвященном А. Н. М., интересны 1 и 3 строфы. Вот их рифменные формулы:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу