Рис. 3. Мерно и плавно несет свои воды р. Омолон. Здесь и далее фото В.П. Карчавца.

Опытные асы разведки — начальник Севвостгеолкома Олег Цопанов и главный геолог Илья Розенблюм организовали первоклассное ведение геологоразведочных работ, и в 1987 г. на месторождении были обоснованы крупные запасы золота. Стало ясно, что Кубака — подарок судьбы магаданским геологам. Компактная, четкая, жильная система удобна для отработки: отдельные рудные жилы выдержаны по простиранию и падению, а главное — в них определяются устойчивые содержания золота (около 20 г на тонну). При этом 86% разведанных запасов приходится на Центральную рудную зону, тела которой представляют собой мощные крутопадающие залежи при глубине распространения промышленного оруденения в 200—250 м. Протяженность зоны около 2 км, мощность всей прожилково–жильной системы 50—150 м, мощность рудных тел 20—50 м, в среднем 12 м. Они прорваны маломощными пострудными дайками, осложнены системой разломов, в результате которых отдельные части тел смещены по горизонтали друг относительно друга на 10—80 м.

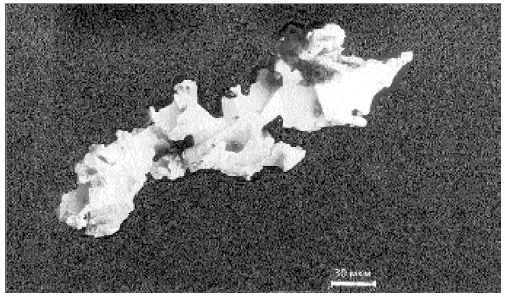

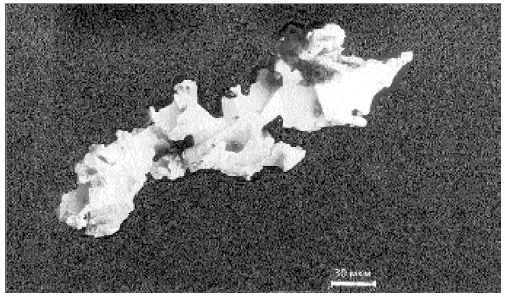

Рис. 4. Микрофотография самородного золота.

Руды на 98—99% состоят из жильных минералов — кварца, адуляра, гидрослюд, сери–цита, карбонатов, а среди них — минералы ряда золото—серебро: самородное золото (проба 750—920), низкопробное самородное золото (600—750), электрум (450—600), электрум пониженной пробы (300—450), кюстелит (Ag3 Au) — минерал серебра с содержанием золота 14—30% и золотосодержащее серебро (с примесью золота до 6.4%). Наиболее распространены в рудах низкопробное самородное золото и электрум. Размер отдельных частиц от 0.001 до 0.07 мм (в среднем 0.04 мм). Форма их овальная, изометричная. Встречаются интерстициальные выделения в гнездообразных скоплениях, а также дендриты и сростки кристаллов — в крупных гнездах поздних продуктивных парагенезисов (рис. 4). Часть золота, вероятно, была переотложена в длительной истории минералообразования, о чем свидетельству ют проявленные в отдельных золотинах следы растворения, пористая поверхность, рост новообразованных кристаллов. Характерна для этого золота примесь ртути (до 1,7%). Простота руд Кубаки в то же время несет многие интересные минералогические находки. Из редких минералов установлены селениды и теллуриды серебра, его сульфиды и сульфосоли. Присутствуют и стандартные для этих месторождений сульфиды меди, свинца и цинка. С поверхности руды окислены слабо: гипергенными процессами затронуты лишь современные тектонические трещины, где распространены гидроокислы железа, марганца, меди и новообразования самородного золота и серебра.

И вот, когда месторождение было разведано, возникли проблемы — научные и практические. Начнем с научных. Что бы мы сказали о человеке, который не знает, сколько ему лет: 10 или 60? Вот именно — клинический случай. Между тем в рудной геологии такое бывает. Одни геологи считают, что возраст месторождения Кубака верхнедевонский — около 350 млн. лет, и убедительно аргументируют тем, что рудные тела хорошо вписываются в структуру девонского вулканического поля, и более того, в перекрывающей глинисто–песчаниковой карбоновой толще обнаружены обломки рудного кварца. Другие геологи считают, что руды Кубаки верхнемеловые (около 75 млн. лет). С юга подходит мощный Охотско–Чукотский вулканический пояс верхнемелового возраста, руды его золотосеребряных месторождений и руды Кубаки похожи как близнецы–братья. В таких случаях, как к спасательному кругу, геологи обращаются к абсолютной геохронологии, но и здесь незадача: калий–аргоновые определения дают очень широкий разброс: от 320 до 70 млн. лет, а новейшие рубидий–стронциевые и аргон–аргоновые методы почему–то упорно показывают на позднюю юру (около 90 млн. лет) — период интенсивного орогенеза на всем Северо–Востоке, никак однако не проявивший себя в Южно–Омолонском районе. Вопрос, как говорится, остается открытым, а его решение имеет большое практическое значение: стоит ли искать новые «Кубаки» в обширных полях девонского вулканизма?

Теперь перейдем к проблемам практическим.

Нужно сказать откровенно, что даже в те, уже далекие времена, когда люди вовремя получали зарплату и могли на нее прилично существовать, капитальных вложений на освоение Кубаки не хватало. Небольшие порции руды возили по зимнику на действующие предприятия, и на этом все заканчивалось. А дальше пришли 90–е годы, народ толпами повалил «на материк», и стало совсем не до Кубаки.

Читать дальше