Система не может создаваться шаг за шагом, по частям, потому что в незавершенном виде она не будет работать или будет работать плохо, и тогда просто отсеется естественным отбором. Например, система свертывания крови будет функционировать только при наличии всех ее компонентов, а это более 10 разных белков. Мы уже говорили о том, что естественный отбор не может быть движущей силой макроэволюции.

Рис. 13. Удивительные создания

Принцип несократимой сложности действует еще в одном чудесном Божьем замысле — инстинкте в мире животных: паук «запрограммирован» ткать паутину, птица — вить гнездо. Эволюционно недоразвитый инстинкт неминуемо привел бы к гибели особей. Он может работать только в полностью законченном виде. Поразительны примеры некоторых инстинктов.

Совершенно удивительное проделывает самец австралийской глазчатой курицы. Перед кладкой яиц самкой он выкапывает яму глубиной 1 метр, заполняет ее растительными остатками, а после дождей (!) набрасывает песок. Гнездо готово. Кто научил его делать такой компост? Преющие остатки будут подогревать яйца снизу. Но это еще не все. Своим клювом самец периодически проверяет температуру гнезда. Если она высоковата, он проделывает вентиляционные отверстия, если недостаточна — нагребает песок.

Угорь живет в пресных водоемах, а к концу жизни отправляется к берегам Центральной Америки в Саргассово море. Это несколько месяцев пути, во время которого угорь ничем не питается. Чтобы добраться до речки, впадающей в море, он может проползать по суше значительные расстояния. В Саргассовом море он оставляет потомство и погибает. Для чего такая миграция, ведь она никак не способствует выживанию особей? Кто подсказывал дорогу угрю? Эволюционная гипотеза молчит. Лосось, наоборот, живет в Тихом океане, а в конце жизни возвращается в родную речку и погибает после нереста. Немыслимо, чтобы мутации и естественный отбор могли создать такой вариант в воспроизведении потомства и «развить» способности правильно находить дорогу.

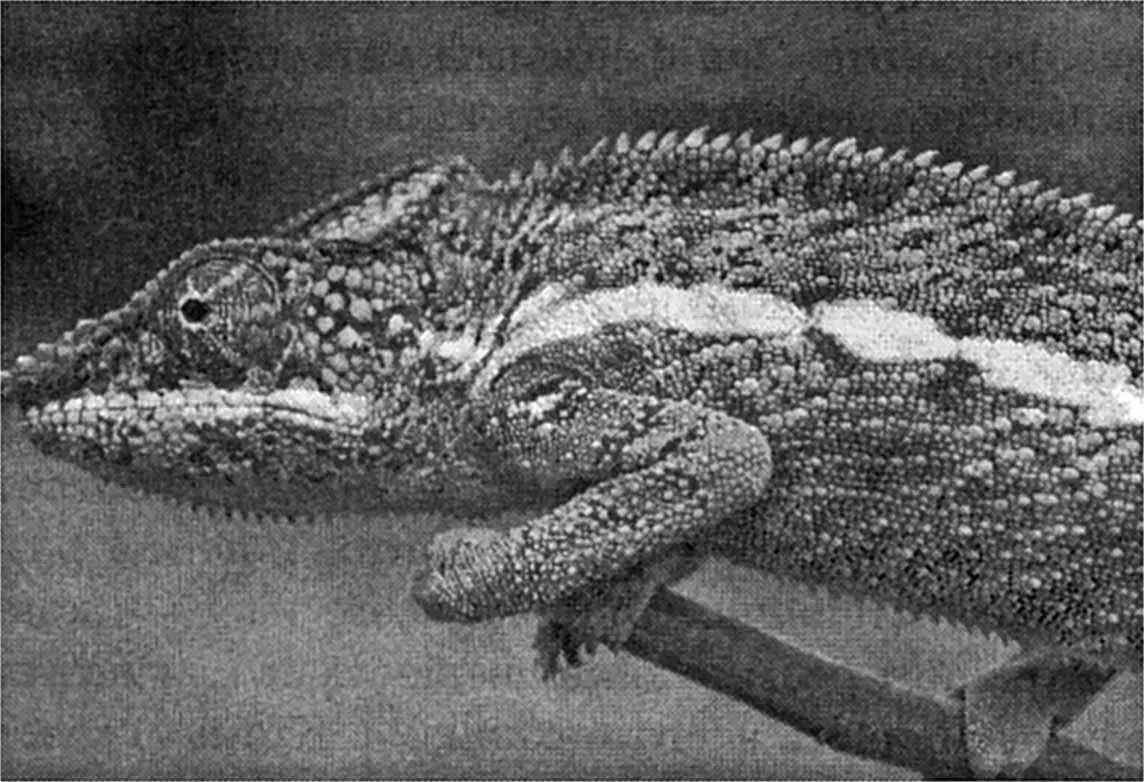

Совершенно изумительно свойство в живой природе — мимикрия (маскировка). Разные виды насекомых палочников имеют форму древесных сучков, стеблей, кусков коры, мха. Их невозможно отличить от объекта, на котором они прячутся. Тропические богомолы похожи на кактус или на ярко раскрашенные цветы. Тропических кузнечиков не отличить от листьев.

Мы остановимся на некоторых удивительнейших творениях Божьих, которые категорично говорят Дарвину «нет!».

Легко опровергает эволюцию жук–бомбардир. Это насекомое в случае нападения врага выпускает в него струю кипящей жгучей ядовитой жидкости, тут же превращающейся в газообразное облачко. В теле жука есть резервуар, в который из специальных желез выделяются два вещества — перекись водорода (в концентрации, вызывающей сильные ожоги на коже) и гидрохинон вместе с нейтрализатором, предотвращающим их взаимодействие. В случае опасности открывается мышечный клапан, и эти вещества поступают в ороговевшую «камеру сгорания», содержащую два фермента. Эти ферменты катализируют реакцию взаимодействия перекиси водорода и гидрохинона с образованием хинона. Нейтрализатор блокируется. Реакция сопровождается взрывом и хлопком, напоминающим выстрел. Ядовитая жидкость выбрасывается наружу через специальные «дула». Совершенно очевидно, что столь сложный и специфичный механизм работает при наличии всех его компонентов и не мог развиться постепенно. Ошибка всего на 1% в концентрациях реагирующих веществ сводит на нет эффективность всего механизма. Кто подсказал эти концентрации жуку? Можно ли представить себе, как бы эволюционировал нейтрализатор (тип самого вещества, его концентрации, блокировка в нужный момент и в нужном месте)? Да жука просто бы разносило на куски в процессе такого экспериментирования.

Рис. 14. Удивительные создания

Нельзя не сказать о величайшем Божьем чуде — пчеле. Архитектурный шедевр — соты. Почему они шестигранные? Потому что это самая идеальная геометрическая форма для максимального использования площади. Такие соты можно построить с наименьшим количеством материала. Кто подсказал это пчеле? Стенки ячеек пчелиных сот толщиной в семь сотых миллиметра настолько прочны, что 1 килограмм сот выдерживает 25 килограммов меда. Описан удивительнейший случай. В начале 18 века математики путем дифференциального расчета нашли, что для построения ячейки, имеющей в основании шестиугольник, с наименьшим количеством материала необходимо, чтобы большой угол был 109°26', а малый 70°34'. Когда измерили углы в пчелиных сотах, оказалось, что эти углы составляют 109°28' и 70°32' Разница небольшая, но для научной корректности стали искать причину расхождений. И выяснилось, что ошибка математиков объясняется неточностью логарифмических таблиц того времени. Так пчелы в 18 веке «подправили» логарифмические таблицы.

Читать дальше