Один из слушателей Университета имени Шанявского серьезно занялся проблемой этого минерала и скоро выяснил, что после фон Вальдгейма ряд геологов описал ею и 70-х годах XIX в. во многих местах по притокам Волги рекам Осуге и Вазузе.

Откуда мог взяться здесь этот замечательный минерал, который мы привыкли видеть в горячих рудных жилах, в месторождениях летучих возгонов, поднимающихся из глубин, где остывают гранитные расплавленные очаги? Как представить себе образование этих прослоек, особенно после того, как выяснилось, что ратовкит встречается в серых известняках по реке Кальмиусу, недалеко от Азовского моря, что этот же минерал был открыт в таких же известняках на Урале, а позднее в ряде мест Татарии? Неужели можно допустить, что где-то под громадной спокойной платформой, которую занимает Европейская часть Советского Союза, когда-то бурлили расплавленные массы, дыхание которых поднималось до дна глубоких каменноугольных морей?

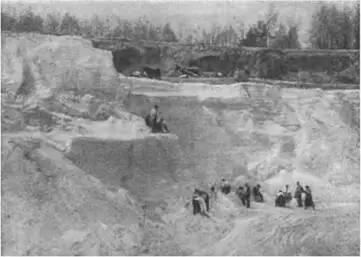

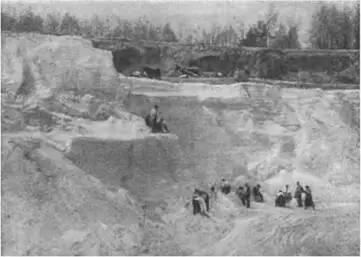

Люберецкие пески — район студенческих экскурсий под Москвой.

Все эти вопросы остались, в сущности, нерешенными. Но когда мы несколько раз в наших экскурсиях присматривались к фиолетовым прослойкам, ярко выделявшимся на фоне белых известняков, когда мы видели, как правильно тянутся они целыми определенными горизонтами вместе с бурым кремнем и зелененькой глиной, тогда мы стали искать причину их происхождения не в древних и глубоких вулканических массах, а в жизнедеятельности морских организмов.

Мы знаем, что фтор, подобно его аналогам — хлору, брому и йоду, — накапливается в ряде органических веществ, извлекающих его из морской воды, где он находится в рассеянном состоянии. И чем больше мы знакомились с этим замечательным минералом, тем более приходилось становиться на сторону биогенной гипотезы, которая сейчас подтверждается новыми находками уже не фиолетового, а белого и желтоватого флюорита, образующего цемент в песчаниках более высоких горизонтов Московского яруса.

Увлечение ратовкитом постепенно привело нас к исследованию более глубоких горизонтов московских отложений, тех слоев, которые лежат в глубине под московским известняком, но выходы которых можно видеть по краям Подмосковной котловины — этой чаши старого каменноугольного моря.

Здесь наше внимание привлекли бурые угли с их разнообразными, сложными и еще совершенно неизученными минералами.

И не столько сам уголь привлекал наше внимание, сколько те конкреции колчеданов, сидерита, сферосидерита и разнообразные глины, которые сопровождают пласты бурого угля не только на юг от Москвы, в районе Тулы и Рязани, но и вдоль всей северо-западной границы каменноугольной чаши, вплоть до города Боровичи, где эти бурые угли уже более ста пятидесяти лет назад обратили на себя внимание как источник топлива. Здесь, в живописной местности около Боровичей, мы провели ряд поисковых работ. На берегах реки Мсты были расположены многочисленные шахты, из которых извлекали уголь и сопровождающие его огнеупорные глины и кварцевые пески.

Уже давно было известно, что эти бурые угли скверного качества, что они переполнены мелкими и большими стяжениями железного колчедана. Но каково было наше удивление, когда в одной закопушке мы увидели, что эти конкреции колчедана покрыты серебристо-свинцовым налетом! Это были мельчайшие кристаллики свинцового блеска. Среди них мы позднее встретили и цинковую обманку и даже медный колчедан, а в больших конкрециях среди песков все эти рудные минералы оказались в очень недурных кристаллах.

Таким образом, неожиданно мы открыли не только свинец, цинк и медь, но даже, как показали наши анализы, ничтожные следы серебра и золота.

Снова возникла перед нами задача разгадать происхождение этих интересных минералов. Мы привыкли их видеть, так же как и плавиковый шпат, в горячих рудных жилах, где они осаждаются при температуре в 200–300 и даже 400°. Как попали эти металлы в слои угля, образовавшегося из растительных остатков? Может быть, и здесь нужно думать о каких-нибудь химических реакциях, вызванных растительными организмами, или, может быть, на гниющих остатках растений осаждались ничтожные следы этих металлов из холодных водных растворов земной поверхности. Перед нами был факт, и дальше этого факта шли только догадки.

Глубже и дальше изучали мы каменноугольный бассейн. Нам хотелось уйти в еще более глубокие слои нашей котловины, заняться редкими гидратами алюминия в девонских известняках. Нас привлекали и более высокие горизонты. Мы ездили на Оку, собирали там великолепные кристаллы гипса из пермских отложений, привозили десятки килограммов горной папки и горной кожи — все того же палыгорскита. Мы видели, как весенние воды уносили с собой тряпки и листы этого странного минерала, и находили его запутавшимся в прибрежном кустарнике, вместе с выброшенным рекой хворостом. Постепенно раскрывалась перед нами вся сложная картина химических процессов, которые шли в Подмосковной котловине. Мелководные девонские бассейны сменились здесь глубокими морями карбона. Затем на их осадки легли отложения соляных озер — гипсы и доломиты.

Читать дальше