Много раз посещали мы обнажения черных юрских глин на берегу Москвы-реки около Хорошева.

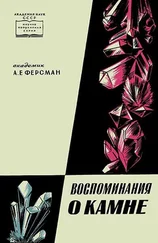

Здесь раковины аммонитов были превращены в сплошной колчедан; выветривание его давало кристаллики гипса или покрывало эти образования зеленым налетом железного купороса. Я помню, как Владимир Иванович обращал наше внимание на то, что налет купороса — лишь временное образование, что достаточно первого дождя, чтобы смыть растворимые соли, окислить железо и буро-ржавыми пятнами покрыть прекрасные раковины аммонита. Минерал рисовался в словах Владимира Ивановича не как что-то мертвое, постоянное, неизменное. Мы учились понимать историю минерала: его образование из железного колчедана, его гибель в струйках воды, его превращение в новые соединения. Новыми глазами учились мы смотреть на окружающую нас природу. И каждый камень оказывался связанным с ней тысячами нитей, которые тянулись не только к каплям дождя, не только к остаткам древних раковин, но и к современной жизни, к органическим растворам поверхности, к деятельности самого человека.

Слово «геохимия» еще не было произнесено. Но мы становились геохимиками, вдумываясь и углубляясь в вечные законы химического превращения земли [11] Хотя понятие «геохимия» было впервые выдвинуто в 1838 году швейцарским химиком Шенбейном, тем не менее в определенную науку геохимия стала выливаться лишь с 20-х годов XX столетия, а в России получила свое развитие только в советское время.

.

Наконец, третье месторождение, которое мы посещали, было в Подольске. Здесь была громадная каменоломня цементного завода, и здесь еще шире раскрывались перед нами картины химических процессов земной коры.

В известняках шли процессы образования доломита. Возникали целые прослойки окремнелых пород, а среди них тонкими прослоечками, как войлок, лежали пленки палыгорскита, этого замечательного, похожего на тряпку минерала.

Черные юрские глины покрывали древние каменноугольные известняки. Между глинами и известняком возникали свои химические реакции. Ряд замечательных минералов, в том числе и новый гидрат кремнезема — шанявскит, был изучен и описан при этих работах.

В трещинах известняков образовались сталактиты и сталагмиты. Большие натеки украшали стенки этих трещин. И каково было наше удивление, когда в одном месте они оказались окрашенными в зеленый цвет солями никеля! Вскоре мы убедились, что эта окраска вызвана тем, что наверху лежал старый железный лом и в нем, вероятно, были остатки никелевых изделий. Очевидно, наши карбонаты росли за последние десятки лет на глазах самого человека.

С 1910 года началась новая страница нашей деятельности. Только что открытый Народный университет имени Шанявского стал центром минералогической работы любителей. Краеведы и любители камня потянулись в минералогическую лабораторию этого прекрасного учреждения, которое хотя и не носило настоящего народного характера, но все-таки было новой, свежей струей в затхлой обстановке старого режима. Именно здесь мы решили создать минералогию Подмосковного края. Сколько замечательных проблем выдвигалось тогда! Как много практических задач вырастало из потребностей Москвы и ее строительства! Но, надо сознаться, что задуманной работы мы не сделали.

Грандиозное московское строительство, канал Москва — Волга, крупнейшие энергоцентрали, использующие торф, бурый уголь, грандиозные химические комбинаты, строительство метрополитена и вокзалов, украшенных подмосковным мрамором, — все это только часть тех минералогических проблем, которые всколыхнула новая Москва, потребовав миллионы тонн строительных и дорожных материалов, флюсов, энергетического и химического сырья.

И в 1933 г., через тридцать лет мы снова выдвинули эту же проблему — изучение минералогии и геохимии Подмосковного края. Надо знать картину всех тех химических веществ, из которых слагается Центральная Подмосковная котловина. Надо глазом минералога осмотреть все карьеры, каменоломни, месторождения.

Первым объектом, обратившим на себя наше внимание, был фиолетовый минерал ратовкит, описанный впервые в 1813 г. Фишером фон Вальдгеймом, профессором Московского университета и основателем Московского общества испытателей природы.

Ратовкит представляет собой фтористый кальций — плавиковый шпат с небольшими следами загрязнения другими солями; он залегает прослоечкой в нижней части Московского яруса каменноугольных известняков в Ратовском овраге в Верейском районе Московской области.

Читать дальше