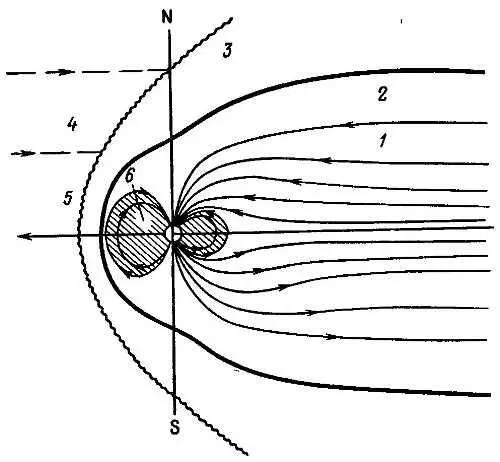

Магнитное поле Земли в общем имеет тороидальную форму (т. е. форму бублика) и напряженность в среднем 39,8 А/м (рис. 9). Однако напряженность геомагнитного поля испытывает периодические колебания: суточные, месячные, годовые, вековые. Изучение остаточной намагниченности пород прошлых времен позволило установить, что имеются еще более длительные периоды колебания напряженности геомагнитного поля. Так, существует цикл в 8 000 лет, за время которого напряженность поля меняется в 2–3 раза, намечаются еще более длительные циклы. Но самыми интересными и важными по последствиям являются периоды инверсии: примерно через каждые 1,5–2 млн. лет происходит смена магнитных полюсов — северный полюс становится южным и наоборот. В период такой инверсии магнитное поле Земли на время практически исчезает совсем.

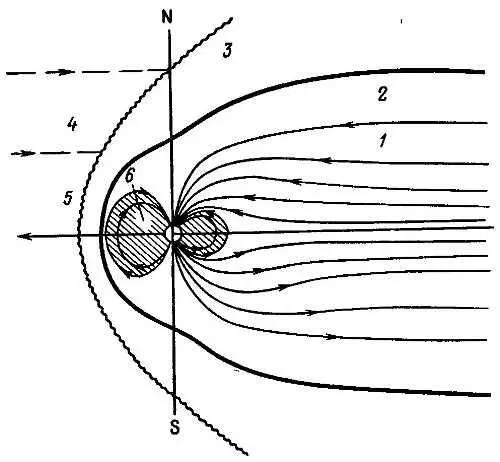

Рис. 9. Магнитосфера Земли

1 — магнитосфера; 2 — граница магнитосферы; 3 — ударная волна; 4 — солнечный ветер; 5 — межпланетное магнитное поле; 6 — область высокой напряженности

Существуют аномалии геомагнитного поля. Обычно они связаны либо со скоплением магнитных руд (Курская магнитная аномалия), либо с тектонически и вулканически активными областями. Существенное воздействие на магнитное поле Земли оказывает Солнце, особенно в период своей активности. Под влиянием магнитного поля Солнца и так называемого солнечного ветра — потоков солнечной радиации — геомагнитное поле на стороне, обращенной к Солнцу, сжато, а на противоположной — вытянуто в виде хвоста, простирающегося на десятки диаметров Земли. Часто оно подвергается возмущающим влияниям Солнца, что существенно сказывается на погоде и, очевидно, на жизнедеятельности организмов.

Геомагнитное поле играет огромную роль в жизни Земли, ограждая ее поверхность от космического излучения. Земной магнитный тороид служит для него ловушкой на пути к поверхности планеты. Космические частицы (протоны, электроны, ядра атомов и т. п.), попадая в земной магнитный тороид, образуют вокруг Земли пояса радиации на расстоянии от 300 (в полярных областях) и 1000 км (в экваториальной области) до 60 тыс. км. Все это в целом обычно называют магнитосферой Земли.

Можно еще говорить о грависфере нашей планеты, т. е. о ее поле тяготения, влияние которого теоретически простирается на Вселенную и которое привязывает к нам нашу спутницу Луну; можно говорить и о грависферах многочисленных космических тел, также воздействующих на Землю.

Для нас имеет жизненно важное значение, кроме литосферы, гидросферы и атмосферы, за счет которых мы живем, еще одна оболочка — биосфера. Биосфера, порожденная взаимодействием глубинных процессов на Земле и ее поверхности, играет важнейшую роль в жизни планеты.

Загадки прошлого Земли

Загадки прошлого Земли

С тех пор, как завершилось формирование Земли как планеты, началась перестройка и ее внутреннего строения, и ее внешнего облика. Но какие процессы являются ведущими в этой перестройке, единого мнения нет и по сей день. Со времен, когда первозданная Земля представлялась в виде остывающего огненно-жидкого тела, проблема ее эволюции решалась просто: процесс остывания начался с поверхности; сначала образовалась земная кора, которая по мере уменьшения объема остывающей Земли трескалась, сминалась в складки, отдельные ее участки опускались и таким образом произошло разделение поверхности планеты на океаны и континенты и возникли горы. В еще расплавленном теле вещество под влиянием силы тяжести дифференцировалось по удельному весу: тяжелые элементы и соединения «тонули», легкие «всплывали» и вырывались на поверхность в виде лавовых потоков.

В такой или немного иной модификации в области космогонии эта гипотеза господствовала с середины XVIII века вплоть до начала второй мировой войны. Однако уже с конца XIX века начали накапливаться факты, которые противоречили этой схеме. Уже в 1870 г. англичанин Р. Проктор опубликовал идею о происхождении Солнечной системы из скопления метеоритов. Эту идею подхватили английские астрономы Г. Локайер, Дж. Дарвин (сын Ч. Дарвина) и австралиец Д. Мультон. Но Д. Мультон и известный американский астрофизик Т. Чемберлен полагали, что Солнечная система возникла из роя мельчайших планетных тел — планетезималей, вращающихся вокруг центральной туманности по спирали, сталкиваясь друг с другом. Из центральной туманности сформировалось Солнце, а из планетезималей — планеты. Таким образом, идея первоначально холодной Земли и других планет возникла более 100 лет назад. Согласно этой гипотезе, разогрев планет представлялся на стадии их формирования как результат перехода энергии движения в тепловую, а затем за счет энергии гравитационного сжатия. В соответствии с этим предполагалось, что вначале диаметр планеты рос и за счет присоединения к ней планетезималей, и за счет разогрева. На более поздних этапах развития планеты сжимались пульсационно: при остывании их диаметр сокращался, поверхность собиралась в складки гор, а, сжимаясь, планеты вновь расширялись за счет разогрева. Предполагалось, что таких этапов было несколько [11] См. Гангнус А.Л. Тайны земных катастроф. — М.: Мысль, 1985.

.

Читать дальше

Загадки прошлого Земли

Загадки прошлого Земли