Кроме рифтовых зон, дно океана расчленено также подводными горными странами, плато и цепочками вулканических гор на отдельные равнинные участки океанических котловин, которые могут быть аналогами континентальных платформенных равнин. Континенты же пересекают в субмеридиональном и субширотном направлениях так называемые геосинклинальные зоны, в которых некогда накапливались колоссальные толщи (до 20 км) осадочных пород. Впоследствии они смялись в складки и превратились в горные системы.

Таков общий характер поверхности литосферы — результат длительного развития Земли как планеты. Осталось сказать об остальных оболочках земного шара.

Океанические впадины и окраины материков заняты водными массами океанов и морей. Вместе с континентальными водоемами и реками, а также подземными водами эти массы образуют жидкую водную оболочку или гидросферу. Океаны и моря занимают около 71 % поверхности нашей планеты и делят сушу на шесть крупных материковых массивов. Средняя глубина Мирового океана — около 3800 м при максимальной 11 034 м (в Марианской впадине). Воды океанов играют исключительную роль в тепловом балансе Земли: медленно нагреваясь, они в теплом сезоне аккумулируют солнечное тепло и также медленно отдают его в атмосферу, нагревая массы воздуха, в то время как суша нагревается и быстро теряет тепло, не аккумулируя его. Не случайно, по новейшим данным, лишь несколько процентов тепла дает суша, а львиная доля поступает из океанов.

Пары воды, поступающие в атмосферу с водной поверхности, «прозрачны» для коротковолнового излучения Солнца, но почти полностью поглощают встречное тепловое излучение Земли, препятствуя охлаждению атмосферы. Вода на Земле играет огромную роль в поддержании жизни: все жизненно важные процессы в организмах происходят в водных растворах.

Ежегодно реки выносят с суши в Мировой океан около 35×10 14г минерального вещества. Из этого количества 18×10 14г выпадает в осадок, а 17×10 14г переходит в раствор. Так как круговорот воды — испарение, выпадение осадков на сушу и сток их в моря и океаны — существует на Земле уже миллиарды лет, возможно, из-за этого растворимого «остатка» вода Мирового океана стала соленой. Морская вода содержит около 50 химических элементов, средняя ее соленость — 35 ‰ (т. е. на 1 кг воды — 35 г солей), а общее количество растворенных в ней солей оценивается в 4,5×10 22г. Это непочатый еще источник необходимых человечеству элементов.

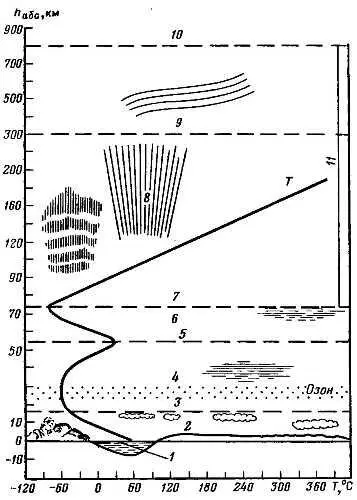

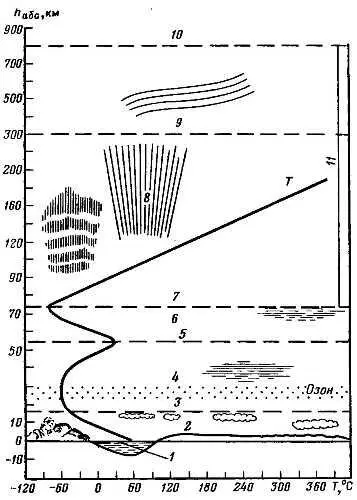

Наконец, последней из классических оболочек Земли является атмосфера. Классической ее можно назвать потому, что сейчас уже можно говорить и о геофизической ее оболочке — магнитосфере. Масса всей атмосферы (5—16)×10 21г, столб воздуха над 1 см 2поверхности Земли имеет массу (или давит с силой) около 1 кг (отсюда внесистемная единица давления — 1 атмосфера), но давление атмосферы уменьшается с высотой. Соответственно с высотой быстро уменьшается плотность атмосферы: около 50 % всей массы атмосферы сосредоточено в ее нижнем пятикилометровом слое, 75 % — в десятикилометровом и 90 % — в шестнадцатикилометровом. Четкой верхней границы атмосферы не существует: она с высотой постепенно сходит на нет и следы ее обнаруживаются еще на высоте более 10 000 км.

Воздух — механическая смесь многих газов. По объему в этой смеси азот составляет 78,08 %, кислород — 20,95 %, аргон — 0,93 % и углекислый газ — 0,03 %. На остальные газы (неон, гелий, криптон, водород и т. д.) остается менее 0,01 %. Состав воздуха не зависит от места и времени, он удивительно постоянен.

По законам физики атмосфера должна была расслоиться по удельному весу газов, но этого не происходит, так как до высоты 100–120 км действует турбулентное (произвольное) перемешивание воздуха. Эту часть атмосферы называют областью полного перемешивания или гомосферой. Выше 100–120 км располагается зона, в которой скорость диффузного разделения газов выше, чем скорость турбулентного перемешивания. Поэтому здесь до высоты 200–250 км преобладает азот, а от 200–250 до 500–700 км — атомарный кислород. В годы «спокойного» Солнца с высоты 500–600 км, а в годы его активности — с 1000–1500 км основными составляющими воздуха явяются гелий и водород. Этот «слоеный пирог» атмосферы (от 100–120 км высоты) из-за множественности слоев называют гетеросферой (рис. 8). Самая внешняя зона атмосферы состоит исключительно из атомарного водорода и называется водородной геокороной: Следы ее прослеживаются на несколько земных радиусов.

Рис. 8. Строение земной атмосферы.

Читать дальше