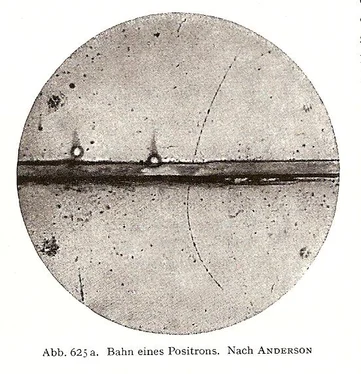

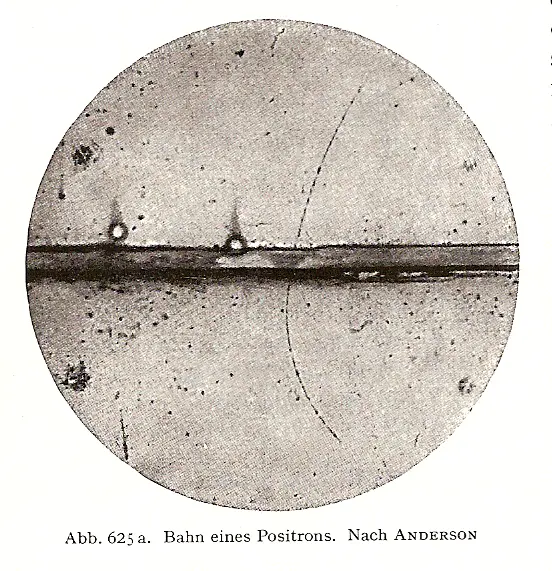

„Это якобы первый обнаруженный след позитрона. Траектория идёт сверху вниз. Не только нет следа электрона, который должен рождаться одновременно с позитроном (места для его траектории более чем достаточно), но и сама траектория, кажется, когда-то шла от самой стенки. Между границей снимка и видимым началом траектории находятся два удлинённых пятна, более светлые, чем окружающий фон. Не след ли это подчистки? Траектория в начале была слишком прямой, что не понравилось будущему нобелевскому лауреату? Можно ли после этого верить этому снимку вообще?“

Возможно, у К. Хайдарова более хорошие глаза, а может, он сильнее увеличил фотографию, проверяя эту находку. Вот выдержка из его письма:

След позитрона. По Андерсону. (По книге[10])

„То, что ты откопал, просто убийственно!

Это уже настоящее вторжение мошенников в экспериментальную физику.

Кстати, на том рисунке, где ты говоришь о подчистке (двух длинных пятнах),

есть еще два таких же пятна с другого конца. Они показывают, что

траектория заворачивает в другую сторону!“

Если увеличить фотографию и внимательно присмотреться, то можно увидеть и то, на что указывал К.Хайдаров. Удалённая этой подчисткой часть траектории внизу снимка делала фотографию, казалось бы, ещё более непригодной для получения нобелевской премии. Жульничество стало более, чем очевидным! Но нет, фотография „прошла“.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание не только на „дотошность“ нобелевского комитета, который не заметил (или не захотел заметить?) подделки в виде подчистки на документе, служащем основанием для получения нобелевской премии. Ещё более удивительно нахальство человека, пославшего в нобелевский комитет фотографию с чётко видимыми следами подделки. Ведь там, на оригинале, следы подчистки должны были быть ещё более заметными, чем на снимке из книги?

- Ничего страшного, Миша, посылай! Мы всех, кого надо, купили!

Фотография, за которую молодой Андерсон в 1932 г. получил нобелевскую премию, приведена в книге[10]. Спешите посмотреть на этот снимок в библиотеках! Пока ещё эта книга не уничтожена!

Возьмём ещё одну „теорию“, введенную в физику в начале 20-го века. Это теория „большого взрыва“. Очень интересная теория для всех, кто не разбирается в физике, или не хочет задуматься. Давайте поверим ей на тот момент, когда вся материя якобы была собрана в одной точке или даже просто в одной единственной „чёрной дыре“. „Чёрная дыра“ потому так называется, что из неё не может вырваться даже луч света. Вопрос: как и по какой причине может произойти взрыв „чёрной дыры“? Любой физик понимает, что это невозможно, так как для этого понадобилось бы в течение долей секунды подвести к ней (в её центр?) больше энергии, чем она собрала в своём теле за всё время её существования. Но эту мысль открыто никто не высказывает.

Мысль о невозможности „большого взрыва“ неявно выражена в учебнике[11] следующей фразой: «Если в начале вся материя была сосредоточена в одной точке, то необходимо, чтобы начальная скорость v0 = ∞, чтобы материя могла преодолеть эту огромную силу тяготения». Довести скорость какой-либо частицы до бесконечности (∞) можно только с помощью чуда.

Было бы естественно вслед за этим сказать: «Это доказывает, что «большого взрыва» никогда не было». Но этого последнего логического заключения автор учебника не делает.

Если нет „большого взрыва“, то нет и большой теории . Не будет и нобелевской премии. И тем самым не будет вклада в доказательство того, что её автор принадлежит к самым умным людям на земле.

5. Для чего надо превозносить эти теории?

Эту небольшую статью я написал только по той причине, что в одном журнале прочитал сокращённую перепечатку главы 16 „Еврейские таланты“ из книги Шафаревича[12]. Столкнувшись с явными несуразностями, я обратился к оригиналу и ещё раз просмотрел эту главу. Стала понятна причина несуразностей. В своей области специалисты более или менее правильно оценивают деятельность евреев. Когда же дело касается области чужой, то начинают перепевать то, что знают из СМИ. Яркий пример этому следующее утверждение Шафаревича:

„Этим, мне кажется, объясняется «иконописный» облик, созданный Эйнштейну, хотя он, несомненно, был одним из талантливейших физиков своего поколения.

Читать дальше

![Карл-Йохан Эрлин - Кролик, который хочет уснуть [Сказка в помощь родителям]](/books/405488/karl-thumb.webp)