Звёздная астрономия и астрофизика

Задачей звёздной астрономии является изучение пространственного расположения и движения отдельных звёзд и звёздных ансамблей — скоплений, галактик и т. п. Первый шаг в этом направлении сделал Галилей, открыв с помощью телескопа звёздную структуру Млечного Пути.

В конце XVIII века существенный вклад в изучение звёздных систем внёс Вильям Гершель (1738–1822), впервые применив статистический метод к изучению Галактики. Он установил, что наша Галактика имеет конечные размеры, и даже довольно точно определил степень сплюснутости её формы (1:5). Он также первым выдвинул предположение о существовании крупномасштабной структуры мира галактик, заметив неоднородность их распределения на небе.

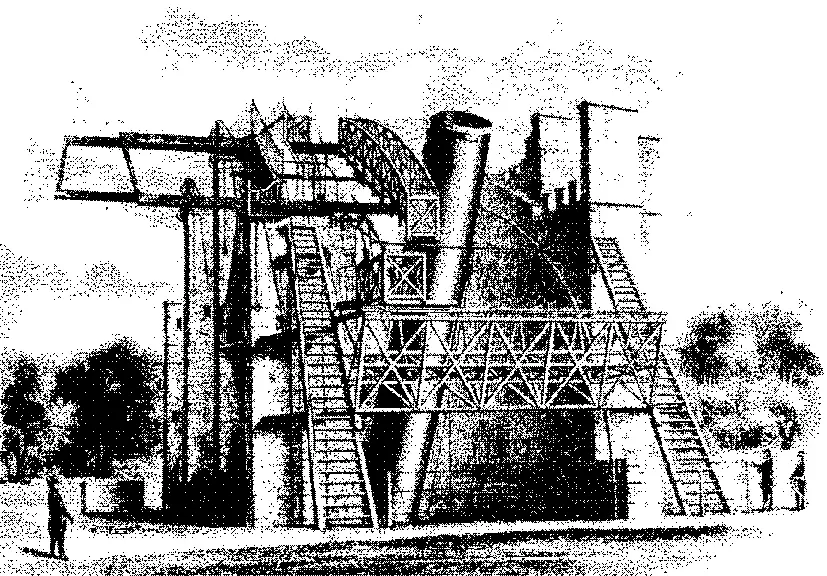

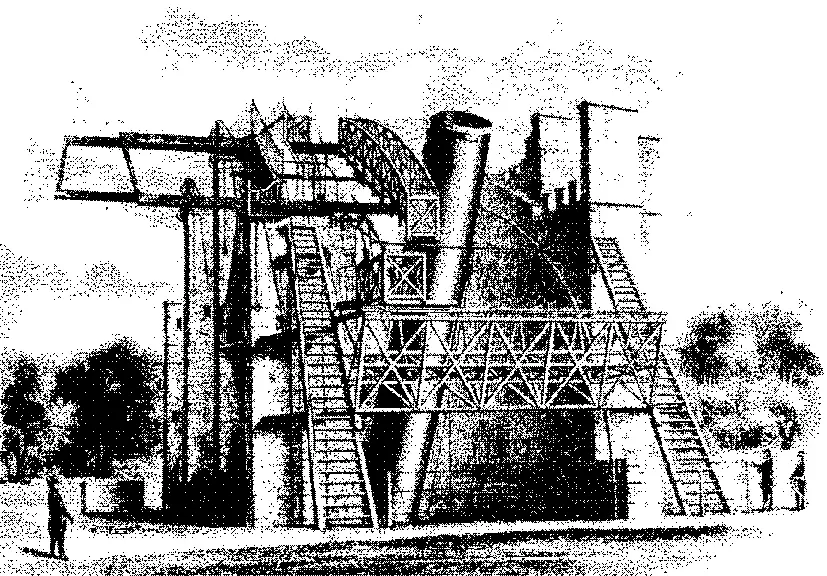

Важным событием в звёздной астрономии стали первые измерения звёздных параллаксов (В. Струве — α Лиры, Т. Гендерсон — α Кентавра, Ф. В. Бессель — 61 Лебедя). В середине XIX века ирландский астроном У. Парсонс при помощи сконструированного им рефлектора открыл спиральную структуру некоторых внегалактических туманностей.

Астрофизика изучает физические свойства космических тел. Методы астрофизики основаны на достижениях экспериментальной и теоретической физики. Появление этой новой астрономической науки

Гигантский телескоп рефлектор Уильяма Парсонса, сооруженный в 1845 г. Металлическое главное зеркало диаметром 182 см имело фокусное расстояние 17 м.

относят к середине XIX века, когда при исследовании космических тел стали использовать фотографию и спектроскопию. Следует отметить, однако, что физический подход для изучения природы космических тел стал применяться гораздо раньше. Так, ещё в 1761 г. русский учёный — энциклопедист М. В. Ломоносов первым обнаружил преломление солнечного света у поверхности Венеры и дал правильное качественное толкование наблюдаемому явлению, предположив наличие у планеты плотной атмосферы. Он же в образной форме дал близкое к действительности описание физических процессов, происходящих в атмосфере Солнца.

Естественно, что первым объектом исследования для астрофизиков стало наше светило, дающее мощный поток излучения. Немецкий физик Г. Р. Кирхгоф (1824–1887), применив изобретённый им и Р. Бунзеном метод спектрального анализа, доказал, что у Солнца есть атмосфера, более холодная, чем видимая поверхность светила — фотосфера. По линиям поглощения в спектре Солнца оказалось возможным определить химический состав его атмосферы. Один из основоположников астроспектроскопии У. Хёггинс (1824–1910) доказал единую природу Солнца и звёзд. Французский астроном П. Жансен (1824–1907) начал изучать методом спектрального анализа химический состав атмосфер планет. П. Жансен и английский астроном Дж. Н. Локьер (1836–1920) независимо друг от друга открыли спектроскопический способ наблюдения хромосферы и протуберанцев на Солнце вне солнечного затмения.

Бурное развитие астрономии в XX столетии основывалось на двух «китах» — новых крупных телескопах и чувствительных приёмниках излучения во всех диапазонах волн, а также на достижениях теоретической физики. В начале столетия датский астроном Эйнар Герц- шпрунг (1873–1967) и американский астроном Г. Н. Рассел (в некоторых книгах — Рессел; 1877–1957) установили важную закономерность: светимость большинства звёзд определяется их спектральным типом, отражающим температуру поверхности. Построенная ими диаграмма «спектр — светимость» позволила установить существование звёзд — гигантов и звёзд — карликов. Диаграмма Герцшпрунга — Рассела имеет большое космогоническое значение: положение на ней звезды в первую очередь определяется её массой и возрастом.

Теоретический подход в астрофизике позволил по данным наблюдений изучать физические условия в звёздных атмосферах и строить модели внутреннего строения звёзд (К. Шварцшильд, А. С. Эддингтон, Дж. Джинс). Вторая четверть XX столетия была отмечена решением проблемы источника энергии звёзд. Обсуждавшиеся ранее метеоритная, контракционная и аннигиляционная гипотезы, а также гипотеза радиоактивного распада были отвергнуты. Успехи ядерной физики и накопленные астрономами данные о звёздах позволили убедительно показать, что источником энергии звёзд в течение большей части их жизни служит термоядерный синтез гелия из водорода (подробнее см.: Сурдин, 1999).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу