Я впал в задумчивость, и вот атомы замельтешили передо мной. Всякий раз, когда эти миниатюрные создания являлись мне, они быстро двигались. Однако теперь я заметил, что часто два небольших атома объединяются в пару, эту пару захватывает больший атом, а еще большие удерживают три или даже четыре меньших, и все это вертится в головокружительном танце. Я увидел, как большие атомы складываются в цепь, увлекая за собой меньшие, но только если те оказываются на самом конце цепи.

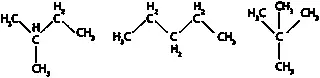

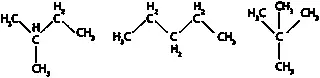

Кекуле, разбуженный выкриком извозчика “Клапам-роуд!”, возвратился к себе в комнату и провел остаток ночи за набрасыванием формул, из которых впоследствии выросла его структурная теория. Было уже известно, что валентность атома углерода равна четырем — другими словами, атом углерода в сложных веществах способен удерживать четыре других атома. Отсюда и следовало, что та же молекула С 5Н 12— пентан из приведенного выше примера — существует в трех формах, в группе СН 3атом углерода связан с тремя атомами водорода, а в группе СН 2— с двумя:

Похожее озарение посетило Кекуле и в Генте. На этот раз предметом его размышлений была молекула бензола, С 6Н 6. Ее можно назвать прообразом всех ароматических соединений — класса, к которому принадлежит львиная доля и природных и синтетических веществ, наиболее интересных химикам. Снова выдержка из мемуаров:

Я сидел и писал учебник, но работа продвигалась плохо: мои мысли были не здесь. В конце концов я развернул кресло к камину и задремал. Атомы снова заплясали у меня перед глазами, только на сей раз небольшие группы скромно держались на периферии. Мой мысленный взор, обостренный частыми видениями такого рода, теперь мог различать большие структуры во всем разнообразии их форм: длинные ряды, пригнанные вплотную друг к другу и при этом по-змеиному сдваивающиеся и вьющиеся. Но что это? Одна из змей ухватила свой собственный хвост и издевательски закружилась передо мной. Я очнулся словно от вспышки молнии — и снова потратил остаток ночи, работая над тем, что вытекало из моей догадки.

Догадка, разумеется, заключалась в том, что бензол — циклическая молекула, где шесть углеродных атомов образуют шестиугольник, к каждому углу которого прикреплен атом водорода. Адольф фон Байер, великий химик-органик, как-то заметил, что променял бы достижения всей своей жизни на одно это озарение Кекуле. Неудивительно, что в кекулевских змеях тут же — а то были времена расцвета фрейдизма — нашли сексуальный подтекст: и действительно, профессор жил один в холостяцкой квартире, в разлуке с женой, с которой встречался очень редко. Но что тогда только не толковали с точки зрения теории Фрейда!

Benfey О.Т., Journal of Chemical Education, 35, 21 (1958).

Таинственные лучи Рентгена

Вильгельм Конрад Рентген, выдающийся физик-экспериментатор, в 1883 году, в возрасте 43 лет, был назначен профессором и одновременно главой физического института при Университете Вюрцбурга в Баварии. Место это к тому моменту выглядело тихой заводью, однако Рентген, даже несмотря на привычку работать самостоятельно, оказался замечательным руководителем и превратил институт из посредственного в весьма неплохой научный центр. Ученого тогда особенно интересовало электромагнитное излучение, и он взялся разрешить спорный и крайне актуальный тогда вопрос: чем именно — частицами или волнами — являются недавно открытые виды излучений. В частности, отрицательно заряженные катодные лучи. Вот как он пришел к своему открытию, одному из самых поразительных в истории физики.

Вечером в пятницу, 8 ноября 1895 года, Рентген работал один в собственной лаборатории. Чтобы увидеть траектории катодных лучей, сгенерированных в вакуумной трубке, Рентген перегородил им путь флуоресцентным экраном. Разглядеть бледное зеленоватое свечение экрана в тех местах, куда попадали лучи, было трудно, поэтому ученый потушил свет во всем помещении. Катодную трубку пришлось обернуть черным картоном, чтобы не мешали вспышки искровых разрядов, за счет которых и возникали лучи. В темноте Рентген заметил мерцающее пятно света невдалеке от приборов. Возможно, свет пробивался через шторы — но ученый ничего такого не обнаружил.

Мерцала, как оказалось, буква, нарисованная фосфоресцентной краской. Рентген знал, что преодолеть даже полметра воздуха вне трубки катодные лучи неспособны. Значит, сквозь картон проходит какое-то вторичное излучение. Рентген поставил на его пути игральную карту, потом целую колоду — но и то и другое оказалось для излучения прозрачным. Даже книга отбрасывала на флуоресцентный экран всего-навсего слабую тень. Но когда ученый заменил прежние преграды небольшим куском свинца, рядом с его тенью Рентген с удивлением заметил контуры собственных пальцев и внутри них — очертания костей.

Читать дальше

![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/32535/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh-thumb.webp)

![Ричард Локк - О жителях Луны и других достопримечательных открытиях [Фантастическая литература - Исследования и материалы. Том IV]](/books/404770/richard-lokk-o-zhitelyah-luny-i-drugih-dostoprimechate-thumb.webp)