Когда мы наблюдаем звезду ночью, поток света от нее на один элемент сетчатки (ночью работают в основном палочки) хотя и мал, но существенно превосходит поток от темного неба, падающий на соседние элементы. Поэтому мозг фиксирует это как значимый сигнал. Но днем на все светочувствительные клетки сетчатки попадает так много света от неба, что небольшая добавка в виде света звезды, приходящая на одну из них, не ощущается мозгом как реальное различие потоков света, а «списывается на флуктуации». Звезда может стать видимой на фоне дневного неба только в том случае, если поток света от нее сравним с потоком от площадки голубого неба, которую зрачок проецирует на одну колбочку или палочку. Угловой размер такой площадки называется разрешающей способностью человеческого глаза и составляет 1–2′.

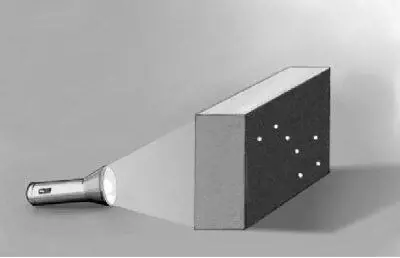

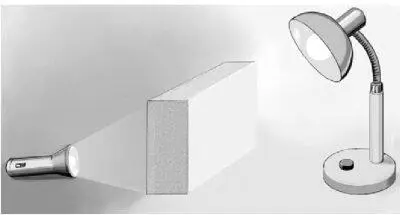

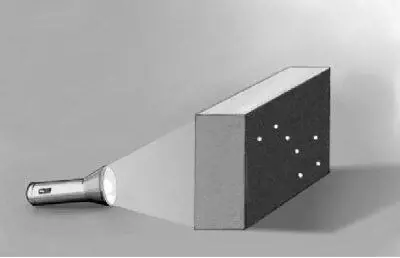

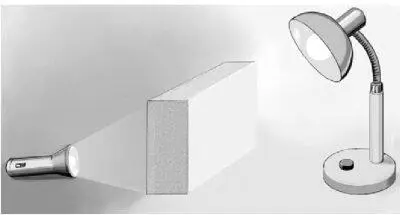

Рис. 3.1. Опыт Перельмана.

Много это или мало? Рублевая монета (диаметр около 21 мм) видна под углом в 1′ с расстояния 72 м. С меньшего расстояния мы различаем ее диск, с большего – видим как точку. По остроте зрения среди животных мало кто может сравниться с человеком. Пожалуй, в этом отношении нам не уступают лишь обезьяны, крысы и хищные птицы. А вот кошка, курица или лошадь видят во много раз менее четко. Что уж говорить о хомячке или пчеле, которые не могут различить даже диски Луны и Солнца: эти светила кажутся им такими же «точками», как нам звезды и планеты (которых хомячки вообще не замечают). Кстати, обычный человек не отличит звезду от планеты: они нам кажутся точками одинакового размера. Но встречаются счастливцы с особенно острым зрением, которые различают спутники Юпитера и даже видят Венеру в форме серпа (ведь у нее те же фазы, что и у Луны). Эти «остроглазые» и тусклых звезд видят больше, чем прочие люди.

Простой опыт, описанный Яковом Перельманом в его «Занимательной астрономии», показывает, почему исчезают звезды при дневном свете: «В боковой стенке картонного ящика пробивают несколько дырочек, расположенных наподобие какого-нибудь созвездия, а снаружи наклеивают лист белой бумаги. Ящик помещают в темную комнату и освещают изнутри: на пробитой стенке явственно выступают тогда освещенные изнутри дырочки – это звезды на ночном небе. Но стоит только, не прекращая освещения изнутри, зажечь в комнате достаточно яркую лампу – и искусственные звезды на листе бумаги бесследно исчезают: это „дневной свет“ гасит звезды».

Из всех звездообразных объектов лишь очень яркая Венера иногда видна на дневном голубом небе. Но и ее увидеть очень непросто: небо должно быть идеально чистым, и нужно хотя бы приблизительно знать, в каком месте на небе в данный момент она находится. Все остальные планеты и звезды имеют блеск значительно слабее, чем у

Венеры, поэтому увидеть их без телескопа днем совершенно невозможно. Впрочем, некоторые астрономы утверждают, что им удавалось днем наблюдать Юпитер, который раз в 7–8 бледнее Венеры. Но это возможно лишь при идеальных условиях: ранним утром, пока Солнце еще поднялось невысоко и атмосфера чистая; Юпитер должен быть в максимуме блеска, проецироваться на самую темную область голубого неба и располагаться рядом с заметным объектом – Луной. Только при таком сочетании условий и известной настойчивости некоторым наблюдателям (не всем!) удавалось заметить Юпитер днем. А вот ярчайшую звезду нашего небосвода – Сириус, поток света от которого почти в 15 раз слабее, чем от Венеры, и вдвое слабее, чем от Юпитера, пока еще никому не удалось увидеть днем на уровне моря. Говорят, что Сириус видели днем высоко в горах, на фоне темно-голубого неба. Это не удивительно: яркость неба высоко в горах значительно меньше, чем на уровне моря.

Небо разных эпох и разных планет

Мы так привыкли к виду земного неба, что обычно не задумываемся, почему оно такое, всегда ли оно было и останется таким, как выглядит небо иных планет? А некоторые любознательные люди с давних пор задавались этими вопросами. Например, почему небо голубое? Пытаясь объяснить этот общеизвестный факт, различные гипотезы предлагали Леонардо да Винчи (1452–1519), Исаак Ньютон (1643–1727), Иоганн Гёте (1749–1842) и Леонард Эйлер (1707–1783). Каждый из них считал, что сам воздух бесцветен, а голубую окраску ему придают какие-то примеси. Глядя, как из камина поднимается голубоватый дым, Леонардо да Винчи думал, что цвет неба тоже создается рассеянными в воздухе похожими на дым мелкими частицами. Ньютон полагал, что дневное небо окрашивают мельчайшие капельки воды, но и он заблуждался. Оказалось, что даже самый чистый горный воздух все равно окрашен в голубой цвет, а все из-за молекул самого воздуха.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу