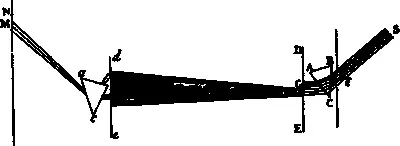

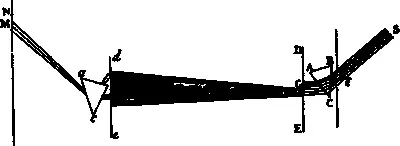

Как заметил Ньютон, когда луч солнечного света, проникнув сквозь дырочку в оконных ставнях, далее проходит через призму, он расщепляется на все цвета радуги, которые создают видимость непрерывной полосы цветов — солнечного спектра (рис. 12.3). Как показано на рисунке, свет данного цвета невозможно еще сильнее расщепить второй призмой. Проделав этот опыт, Ньютон пришел к выводу, что белый свет — это смесь, состоящая из отдельных компонентов, каждый из которых имеет свой цвет.

Рис. 12.3. Ньютон разложил солнечный свет на цвета радуги, применяя призму, расположенную справа. Затем он использовал вторую призму, слева, чтобы доказать, что отдельные цвета невозможно разложить еще сильнее, и сделал вывод, что свет — это смесь, состоящая из разных компонентов (цветов). Иллюстрация из «Оптики» Ньютона.

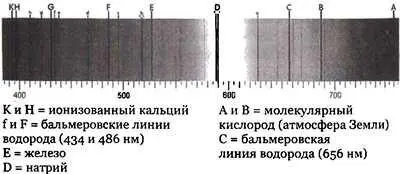

При расщеплении призмой широкого солнечного луча разные цвета перекрываются, что делает спектр недостаточно четким. Чтобы избежать взаимного наложения цветов, уже упоминавшийся нами Йозеф Фраунгофер использовал точно изготовленную систему из очень узкой щели, линз и призмы (такой прибор сейчас называют спектроскопом). Изучая солнечный свет, Фраунгофер обнаружил, что в спектре Солнца отсутствуют некоторые цвета! На цветной полосе спектра отсутствующие цвета видны как темные линии — на этом месте, то есть на этой длине волны, в спектре Солнца нет изображения узкой входной щели.

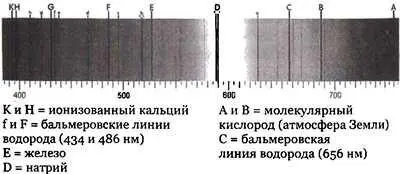

Еще до Фраунгофера, в 1802 году, это явление обнаружил Уильям Волластон (1766–1828). Он наблюдал всего несколько линий и принял их как естественную границу между основными цветами. А Фраунгофер наблюдал и измерил около 600 темных линий; теперь их так и называют — фраунгоферовы линии. Он заметил также, что в искрах и пламени огня спектр некоторых элементов дает яркие линии, которые появляются на тех же местах, что и определенные темные линии в спектре Солнца. Например, натрий дает яркий желтый цвет на той же длине волны, что и темная фраунгоферова линия «D». Некоторые линии Фраунгофера показаны на рис. 12.4.

Рис. 12.4. Положения основных линий Фраунгофера в спектре Солнца. Заметим, что «А» и «В» никак не связаны с самим Солнцем, они обусловлены молекулами кислорода в атмосфере Земли. За единицу длины волн принят 1 нм = 10 -9м.

Спектральный анализ — вперед, к физике звезд.

Истинное значение открытий Фраунгофера не было оценено еще несколько десятилетий. Наконец примерно в 1860 году Роберт Вильгельм Бунзен (1811–1899) и Густав Роберт Кирхгоф продемонстрировали важность спектральных линий в химическом анализе. Кирхгоф учился в Кёнигсберге и в весьма юном возрасте, в 26 лет, получил должность профессора в университете г. Бреслау (ныне — Вроцлав). Там он познакомился с Бунзеном, и они стали друзьями. Когда Бунзен переехал в Гейдельберг, он смог найти там место и для Кирхгофа. В 1871 году Кирхгоф стал профессором теоретической физики в Берлине. Говорят, что Кирхгоф на своих лекциях скорее усыплял студентов, а не придавал им энтузиазма, но среди его студентов были и Генрих Герц, и Макс Планк, ставшие великими физиками (рис. 12.5).

Рис. 12.5. Густав Роберт Кирхгоф (1824–1887) отождествил темные линии в спектре Солнца со спектральными линиями земных химических элементов.

Долгое время Кирхгоф в сотрудничестве с Бунзеном проводил свои успешные исследования. Бунзен начал анализ химического состава образцов по цвету, который они придавали бесцветному огню его знаменитой горелки. Кирхгоф решил, что будет лучше использовать спектроскоп для более точного измерения длины волны (цвета). Когда это удалось осуществить, все линии Фраунгофера были отождествлены.

Оказалось, что характерный цвет пламени обусловлен яркими спектральными линиями разной длины волны у разных элементов. Каждый элемент имеет собственный характерный признак в виде спектральных линий, которые появляются, когда образец нагревается до такой температуры, чтобы он превратился в горячий газ. По спектральным линиям можно определить химический состав исследуемого образца. В письме, датированном 1859 годом, Бунзен писал: «Сейчас вместе с Кирхгофом мы проводим исследования, которые не дают нам уснуть. Кирхгоф сделал совершенно неожиданное открытие. Он нашел причину возникновения темных линий в спектре Солнца, и он способен воспроизвести эти линии… в непрерывном спектре пламени на тех же местах, что и линии Фраунгофера. Это открывает путь к определению химического состава Солнца и неподвижных звезд…».

Читать дальше