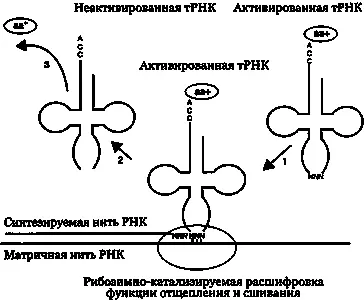

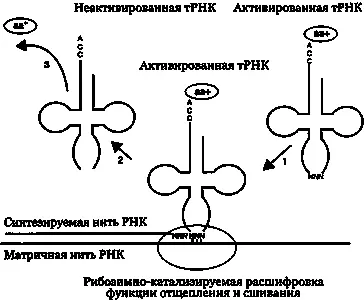

Рис. 30.6. Гипотетическая трансрепликация с помощью активированной тРНК. Исходная нить РНК показана внизу в горизонтальном виде. Рождающаяся реплицированная нить РНК показана внизу слева. Адаптировано из: Poole et al. 1998, The path from the RNA world. J. Mol. Evol. 46:1

Аминокислоты могли прикрепляться к тРНК, либо зарядив их энергией, либо обеспечив правильное складывание этих молекул. В процессе репликации аминокислоты приближаются друг к другу, и это позволяет формироваться пептидным связям между ними. Возможно, в течение некоторого времени ранний процесс репликации перекрывался ранним процессом трансляции. Эволюция генетически закодированных белков постепенно привела к возникновению белков, которые могли служить катализаторами репликации; эта функция была передана белковым ферментам, а рибосомы и тРНК превратились в чистый аппарат трансляции. Обе эти функции сохранились и укрепились в процессе естественного отбора.

Заключительный шаг: формирование клеточной жизни.

Постепенное «изобретение» РНК-полимеров, генетического кода и аппарата трансляции для синтеза белков обеспечило важнейшие компоненты, необходимые для самоподдержания жизни. Но чтобы система функционировала и развивалась, все эти части должны были взаимодействовать и быть связаны друг с другом. В некоторый момент появилась окружающая мембрана, или клеточная структура, собравшая вместе геномы, трансляционный аппарат и разные белки. Только теперь из разных добиологических молекул сформировался функционирующий организм, способный взаимодействовать с окружающей средой и развиваться путем естественного отбора.

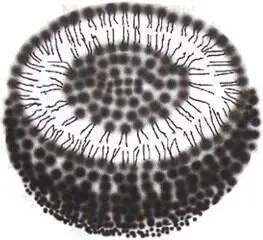

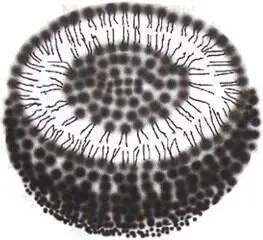

Как именно появилась клеточная мембрана — неясно. С одной стороны, это мог быть довольно простой процесс: разные молекулы липидов (жирные кислоты или другие длинные углеводородные цепочки) спонтанно собрались вместе в водном растворе в виде мицеллы, или мембраны, и могли сформировать везикулы (рис. 30.7). Такие спонтанные везикулы могут окружать разные молекулы, случайно попавшие из окружающего раствора, и таким образом функциональные РНК-полимеры могут быть заключены внутрь протоклеточных структур. В последние годы поведение таких спонтанных мембранных везикул активно исследуют. Например, оказалось, что везикулы, сформированные из молекул олеиновой кислоты (цепочки с 18 атомами углерода), полупроницаемы: они пропускают маленькие молекулы, такие как одиночные нуклеотиды или аминокислоты, но не большие полимеры, составленные из тех же субъединиц. Такой тип селективного пропускания позволяет поглощать строительные блоки из окружающей среды, но при этом удерживать полимеризованные биопродукты внутри везикулы. Такие спонтанно возникающие мембраны и везикулы могут расти, присоединяя новые липидные молекулы из окружающей среды, и они даже могут спонтанно делиться на маленькие «дочерние» везикулы! Таким образом, рождение похожих на везикулы протоклеток могло спонтанно происходить в среде, богатой липидами. Но источник этих липидов пока не ясен: формирование длинных углеродных цепочек требует много химической энергии и не происходит так просто.

Рис. 30.7. Разные молекулы липидов (жирные кислоты или другие длинные углеводородные цепочки) самопроизвольно объединяются друг с другом в водном растворе, образуя мицеллы, или мембраны, и при этом могут формировать везикулы (на рисунке).

Эволюция биосферы.

После своего появления клеточная жизнь эволюционировала и поддерживала свое существование. Она содержала все признаки, характерные для современной жизни. У нее были генетический код и аппарат трансляции белков, она производила ферменты для выработки энергии и синтеза нуклеотидов и аминокислотных строительных блоков. В какой-то момент эта совокупность клеток разделилась на самостоятельные филогенетические линии, образовавшие три домена жизни: бактерии, археи и эукариоты. Общий родительский исток, из которого выросли эти домены, называют Последним всеобщим предком (LUCA, о котором мы уже говорили; см. рис. 28.9). Не совсем понятно, в какой момент произошло это разделение: например, неизвестно, что было основой генома LUCA — ДНК или РНК. Нет ясности и в самом процессе раздела на три этих домена. Во всяком случае, после этого раздела жизнь стала разнообразной и, приспосабливаясь к новым условиям, постепенно оккупировала все пригодные для обитания области Земли.

Читать дальше