«Жил-был мужик. Он бедно жил. Он думал, как бы к солнцу попасть. Он пошёл, шёл-шёл несколько дней, пришёл к путас (глубокое место реки, где нельзя перейти вброд); через реку кит высох, будто дорога; по китовой спине ходит народ; пребольшинская дорога, словно улица. Он пошел по спине кита. Кит и спрашивает: “Куда ты, хороший человек, пошел попадать?” Он отвечает: “К солнцу пошел попадать”. Кит говорит: “Когда придешь к солнцу, спроси, за какие грехи я высох и не могу выйти”».

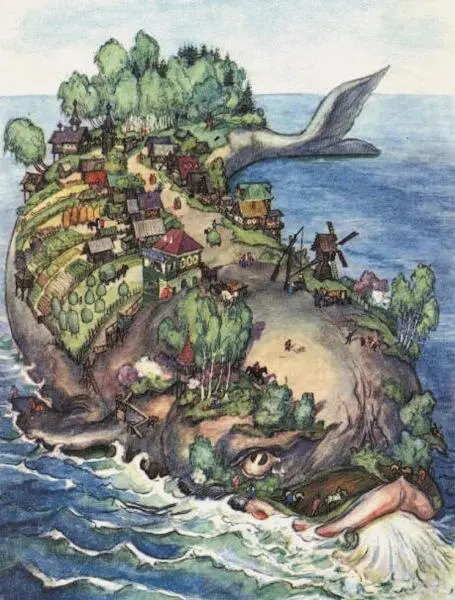

Чудо-юдо рыба-кит

Так проезжим говорит,

Рот широкий отворяя,

Тяжко, горько воздыхая:

«Путь-дорога, господа!

Вы откуда и куда?» —

«Мы послы от Царь-девицы,

Едем оба из столицы, —

Говорит киту конёк, —

К солнцу прямо на восток,

Во хоромы золотые». —

«Так нельзя ль, отцы родные,

Вам у солнышка спросить:

Долго ль мне в опале быть

И за кои прегрешенья

Я терплю беды-мученья?»

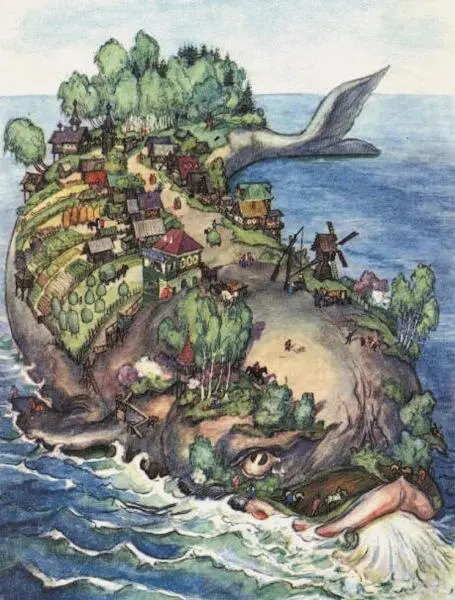

Рыба-кит. Иллюстрация из книги: Ершов П.П. Конек-Горбунок. М.—Л., 1964

Даже на беглый взгляд видно, что, во-первых, и саамская сказка, записанная Н. Харузиным в конце XIX в. на Кольском полуострове, и русская сказка, услышанная П.П. Ершовым в начале XIX в., восходят явно к какому-то общему источнику, а во-вторых, в обеих сказках увязываются в один сюжет рыба и солнце, причём рыба-кит находится в подчинённом положении к солнцу, выступающему в роли верховной власти (в русской сказке рыба-кит наделяется, кроме того, державным, царским статусом над подводным миром). Полагаю, что этот пример можно рассматривать как одно из косвенных подтверждений высказанного предположения об имевшихся в древности контактах между саамской фольклорной традицией и древнерусской традицией солярного культа и солярной мифологии.

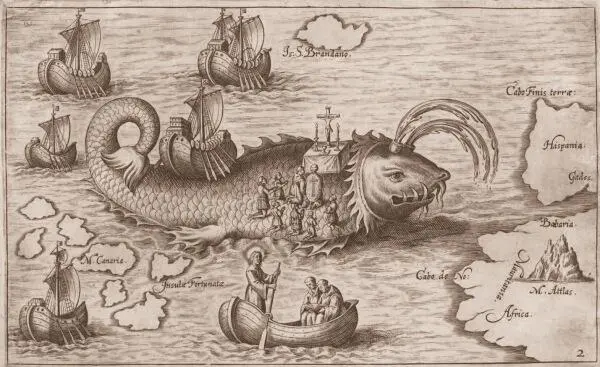

Солнце Красное. Старинная гравюра

Для системного развития этой мысли потребуется привлечение более широкого круга материалов, на основе которых можно было бы провести углубленный сравнительный анализ как солярных мифов других финно-угорских народов России, так и большего числа произведений древнерусской устной традиции, особенно северорусской. Теперь пора пояснить, из чего я исхожу, настаивая именно на северорусском происхождении приведённого сюжета о рыбе-кит. Не только, разумеется, на том, что имеется герб Колы, на котором изображена рыба-кит в голубом поле, хотя не перестаёшь удивляться древности отдельных геральдических символов. Я хочу обратить внимание на то, что рыба-кит лежит поперёк «Моря-Окияна» – образа, как раз связанного с севером Восточной Европы.

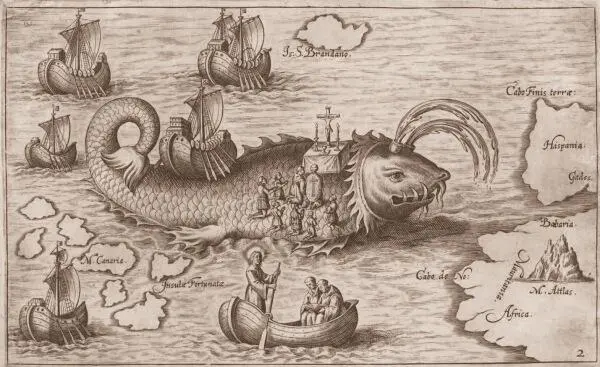

Служба на спине кита. Старинная гравюра

Здесь следует напомнить, что «Морем-Окияном» в древнерусской традиции называлось также и Белое море. В новгородских грамотах 1296–1466 гг. оно называлось просто Море , но в «Жалованной грамоте Великого Новгорода Соловецкому монастырю на Соловецкие и другие острова» (1459–1469) оно указано как Море Окиян , сам же Ледовитый океан по всей протяжённости его европейского и сибирского побережья поморы называли Студёным морем.

Это означает, что Беломорье с прилегающей к нему частью Ледовитого океана могло быть тем «Морем-Окияном», который занимал столь важное место в древнерусских преданиях, космогонических мифах, сказках и где локализуются многие важные события, наделённые содержанием ритуала. Туда же отправился и герой сказки «Конёк-Горбунок» для встречи с Солнцем.

В море студёном… Русское поморское судно XVI в. Художник В. Голицын

Однако в саамской сказке кит протянулся через реку, а не через «Море-Окиян». Что же, непреодолимого различия здесь нет. Ведь, по представлениям древних, отразившимся, например, в древнегреческих мифах, Океан являлся также и мифической рекой, окружающей землю, из которой брали начало все морские течения, реки, источники. Таким образом, кит, лежащий поперёк реки, в саамской сказке вполне соотносится с этим вариантом древнеевропейской мифологической традиции, представляющей Океан как мировую реку.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/413403/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d-thumb.webp)