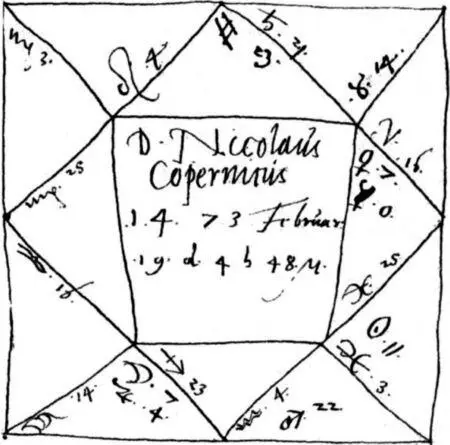

Достигнув возраста почти семидесяти лет, Коперник вряд ли интересовался точной датой своего рождения, не говоря уже о часах и минутах. Кроме того, он никогда не выказывал ни малейшей веры в предсказания астрологов. Однако его тогдашний компаньон, страстный приверженец «юридического искусства», по-видимому, выведал у Коперника подробности его биографии, чтобы посмотреть, как расположились звезды.

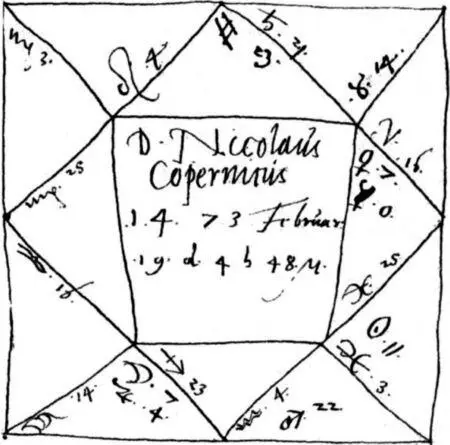

Символы гороскопа и треугольные ячейки помещают Солнце, Луну и планеты над или под линией горизонта вдоль зодиака — кольца созвездий, через которые, как кажется, если смотреть с Земли, они проходят. Цифровые записи более точно указывают, где они находятся в тот или иной момент по отношению к двенадцати знакам зодиака и двенадцати так называемым домам, управляющим сферами жизненного опыта. Хотя диаграмма требует интерпретации, сопроводительного толкования к ней не сохранилось. Один современный астролог, приглашенный для рассмотрения случая Коперника, при помощи компьютерных программ начертил новую конфигурацию в форме колеса и добавил неизвестные во времена Коперника тела Солнечной системы. Так, в третий дом вдобавок к Луне и Юпитеру пробрались Уран и Нептун, а напротив Солнца, в 16-м градусе созвездия Девы в первом доме, встала темная сила Плутона. Больше всего астролога удивило противостояние Плутона и Солнца, которое он назвал отличительной чертой прирожденного революционера.

Смелый план астрономической реформы, которую Коперник задумал и десятилетиями вынашивал в свободное время, навел его на мысль о схеме «изумительно симметричной Вселенной». Несмотря на это, он действовал осторожно и сначала поделился своей идеей лишь с несколькими коллегами-математиками, не пытаясь их убедить. Тем временем вокруг него гремели настоящие и кровавые революции: протестантская Реформация, Крестьянская война, войны с тевтонскими рыцарями и турками-османами. Коперник так долго откладывал публикацию своей теории, что когда его великая книга «О вращениях небесных сфер» наконец вышла из печати, автор уже испустил последний вздох. Он не услышал ни критики, ни похвал, выпавших на долю этой книги. Спустя десятилетия после смерти ученого, когда сделанные при помощи первых телескопов открытия подтвердили его догадки, Священная канцелярии инквизиции осудила его труды. В 1616 году трактат «О вращениях небесных сфер» попал в Индекс запрещенных книг, где и оставался более двухсот лет. Философский конфликт и изменение восприятия мира, порожденные его идеями, иногда называют коперникианской революцией.

Гороскоп Николая Коперника

Астрономы и астрологи во времена Коперника обращались к одному и тому же источнику информации о положении небесных тел на фоне звезд. До изобретения телескопа в XVII веке наука о планетах исчерпывалась их определением и предсказанием их положения, что, в свою очередь, служило основой для составления гороскопов.

Его окрестили в честь отца — Миколая на польском или Николаса на немецком, его родном языке. Позже, в студенческие годы, он латинизировал свое имя, но вырос как Николас Коперник — второй сын и самый младший ребенок в купеческой семье из области Силезии, где добывали медь. Их родная деревня Коперники могла получить свое название от славянского слова koper (укроп) или же от старонемецкого названия добываемого там металла — hopper, хотя, возможно, что влияние оказали оба этих продукта, которыми богаты местные холмы. Так или иначе, этимологические корни названия Коперники давно забылись к тому времени, когда представители молодого поколения начали уезжать в города на поиски своего счастья. Оружейник по имени Миколай Коперник упоминается в хрониках города Кракова в 1375 году, за ним следуют каменщик Николас Коперник в 1396 году и канатчик Миколай Коперник в 1439 году. Все они носили имя в честь родины своих предков и популярного там святого.

Около 1456 года глава гильдии Миколай Коперник, торговавший венгерской медью, переехал в Торн (Торунь), расположенный севернее Кракова, и женился на Барбаре Ватценроде. Они жили на узкой улице Се. Анны, позже переименованной в улицу Коперника, и воспитывали четверых детей в высоком кирпичном доме, где ныне расположен музей их знаменитого сына. Из двустворчатых дверей парадного входа под остроконечной аркой их двое мальчиков — Анджей и Николас — выходили в приходскую школу церкви Св. Иоанна или к семейному складу на берегу широкой реки Вислы, которая текла от Кракова через Торунь к Варшаве и служила торговым путем до Данцига и Балтийского моря.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу