Но значение открытия австралопитеков не ограничивалось только тем, что оно помогло выяснить телесное строение наших непосредственных предков.

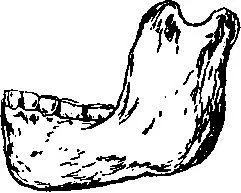

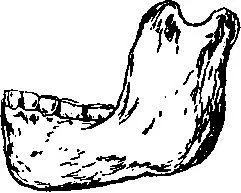

Нижняя челюсть парантропа крупнозубого

Как и дриопитеки, австралопитеки не могли с помощью своих, почти таких же, как у нас, зубов обороняться от хищников, нападать на животных и разрывать добычу на части. На это указывает отсутствие резко выступающих клыков. В этом отношении они в значительной степени отличались от дриопитеков и современных обезьян, более развитые клыки которых лучше приспособлены для этих целей.

С другой стороны, очень похожая на человеческую жевательная поверхность зубов говорит о том, что они, подобно людям, были способны употреблять не только растительную, но и мясную пищу. Этим они отличаются от всех предшествовавших им и нынешних растительноядных обезьян.

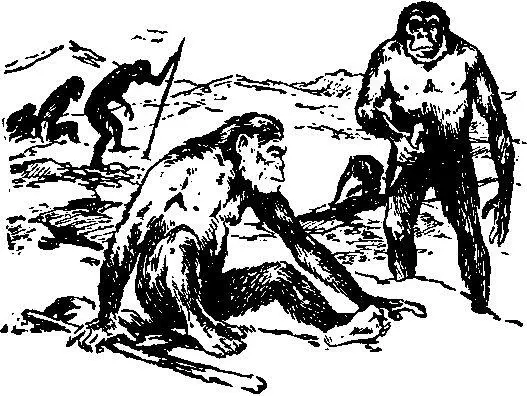

Как мы видели, потомки дриопитеков должны были спуститься на землю и научиться ходить на двух ногах. Следовательно, австралопитеки должны были иметь соответствующее строение таза, бедренных костей, стопы. Изучение костей австралопитеков полностью подтверждает это предположение. Оказалось, что австралопитеки ходили на двух ногах, тогда как почти все современные обезьяны перемещаются по деревьям в основном с помощью рук, время от времени спускаясь на землю, причем только гиббон и горилла более или менее способны передвигаться на двух ногах. Используя выражение Энгельса, можно сказать, что этим самым австралопитеками был сделан «решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку» [2]. 2 Ф. Энгельс . Диалектика природы. Госполитиздат, 1953, стр. 132.

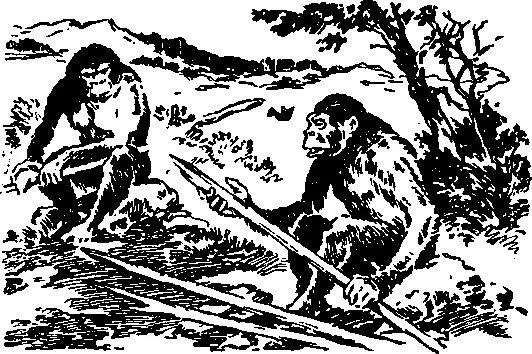

Как явствует из приведенной характеристики потомков дриопитеков, они должны были обладать развитой рукой, во многом сходной с человеческой. Изучение руки австралопитека полностью подтвердило этот вывод. Оказалось, что кисть австралопитека имеет гораздо большее сходство с человеческой, чем с обезьяньей. Как известно, главной особенностью нашей кисти является наличие в ней высокоразвитого большого пальца, способного противопоставляться остальным пальцам. Без него человек фактически не в состоянии пользоваться ни пилой, ни молотком, ни топором, ни многими другими инструментами. У австралопитеков также имелся хорошо развитый и способный противопоставляться другим пальцам большой палец, что позволяло им крепко держать палку, кость, камень и другие предметы и производить с ними большее число действий, нежели это могут делать современные обезьяны, у которых он очень короток и слабо развит.

Одним из важнейших признаков уровня развития животного является степень развития его головного мозга, ибо последний как раз и представляет собой орган, который заведует высшими формами поведения животного, определяет быстроту и правильность его ориентировки в сложной обстановке. Выяснилось, что и по данному признаку австралопитеки стоят значительно ближе к человеку, нежели любая из современных обезьян. У отдельных их видов объем мозга достигал 800 см 3против 550 см 3у такой высокоразвитой обезьяны, как шимпанзе, и имел относительно более сложное устройство.

Австралопитек имел развитую часть руки, позволявшую ему употреблять палки и камни в качестве орудий труда

Первые шаги

На основании таких данных ученые сделали вывод, что австралопитеки или близкий им вид обезьян как раз и были той «необычайно высокоразвитой породой человекоподобной обезьяны», о которой говорил Энгельс как о нашем непосредственном предке, что именно они или родственные им виды сделали «решающий шаг» на пути своего превращения в древнейшего человека, т. е. в питекантропа.

Но на этом не закончились неприятности для защитников библейской легенды о происхождении первых людей. Почти одновременно с южноафриканскими учеными, в 1927–1937 гг., их китайские коллеги во главе с Пей Вень-чжуном обнаружили в пещере Чжоукоудянь, расположенной примерно в 50 км к юго-западу от Пекина, останки нового типа человека. Его назвали синантропом («китайским человеком»).

Читать дальше