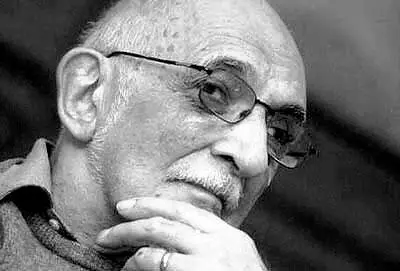

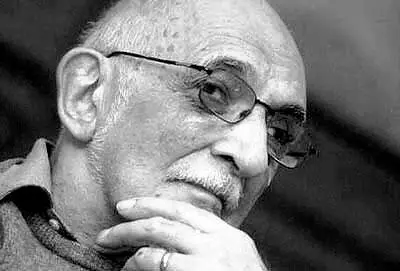

Интересное объяснение важнейшей черте российского имперского самосознания дал философ Александр Пятигорский . По его мнению, это «абсолютное преобладание идеи места, территории над идеей народа, в этом месте живущего», доктрина, окончательно сформировавшаяся в эпоху Александра I. Любить страну означает любить ее пространство и территорию, а не людей. Переживания уехавших из России в литературе, а потом и в фильмах сводятся к тоске по русским березкам, русскому полю и пейзажам – но не по людям. Этнос подменяется территорией, страна подменяется государством, стерегущим священные границы. Пятигорский сравнивает границу с магической линией, очерчивающей сакральное пространство: выходя за нее, оказываешься в чужом, враждебном окружении. Таким образом, территория как самоценность, не привязанная к судьбам и нуждам обитающих на ней людей, становится стержнем национального самосознания управляющей элиты, навязывающей эту систему ценностей обществу. Это объясняет безумную традицию считать отъезд или бегство из страны предательством родины. Во время Второй мировой войны советские военнопленные объявлялись без вести пропавшими, потому что с этой точки зрения были предателями: покинули родину, пожелав остаться живыми.

Александр Моисеевич Пятигорский – 1929–2009 – Русский философ, востоковед и писатель.

Подобная особенность имперского сознания диктует и специфическую концепцию истории, то есть особым образом формирует коллективную и индивидуальную память о прошлом.

Потаенность индивидуальной памяти становится основой существования человека в советском обществе. Советская Россия сформировала собственное отношение к индивидуальной боли, травме и горю. Начиная с конца 1920-х годов человек, не отвечавший критериям коллективности или отвергавший социально санкционированные нормы, рано или поздно начинал считаться ненормальным. Страх перед общественным позором и арестом вынуждал человека к коллективной жертвенности, к сокрытию своих чувств и мыслей, к молчаливому оплакиванию погибших и невинно осужденных.

Уход частной боли в подполье породил затяжной посттравматический стресс, который имел ряд долгоиграющих последствий. Именно хроническим посттравматическим синдромом можно объяснить неизменный успех погромных кампаний, легко возбуждаемую массовую истерию. Многие психологи и психиатры полагают, что «тюремная ментальность» в современной России – один из симптомов данного стресса.

Даже Великая Отечественная война, которая, казалось бы, позволяла открыто переживать утрату, не принесла обществу ожидаемого облегчения, поскольку официальная версия войны запрещала культивирование личной боли, поощряя исключительно героический миф о стойкости и несгибаемости советского человека. Травматическое столкновение двух типов памяти особенно наглядно проявилось в культурной мифологии блокады Ленинграда. (Яростная атака на телеканал «Дождь» есть ни что иное, как попытка блокировать обсуждение в публичном пространстве ужасных воспоминаний о голоде и потерях, сохранившихся на уровне личных впечатлений.)

Возвращаясь к советской культуре памяти и травме, ради справедливости следует отметить, что на протяжении долгого времени доминирование героического пафоса в описании мировых войн было свойственно и большинству европейских стран. Нацистская Германия и франкистская Испания культивировали сходные с советскими моделями репрессивные методики для подавления неугодной альтернативной памяти. Британский историк Кит Лоу приводит ряд примеров, как после Второй мировой войны одновременно в разных национальных сообществах складывалась новая коллективная идентичность на основе героического мифа о единстве и мужестве людей в борьбе с общим врагом. Эта редукционистская мифология возникла не столько в результате официальной пропаганды, сколько в качестве компенсаторного механизма оправдания многолетних страданий, а также подавления воспоминаний о собственных преступлениях, предательствах и нравственном падении в отчаянной борьбе за выживание. Однако в 1960-х годах национальная память во многих европейских странах становится более индивидуализированной и интернациональной. Дискредитированное героическое прошлое в Германии уступает место негативному прошлому, то есть памяти о преступлениях и чувству вины, которое ставит под вопрос монолитность коллективной идентичности.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу