Часто центральную догму формулируют в виде краткого афоризма: «ДНК –> РНК [22]–> белок». Вот что это значит.

Генетическая информация хранится в ДНК – это знаменитая молекула, которая выглядит как двойная спираль. Молекула ДНК – это фактически линейная последовательность оснований; для нас важно думать про них как про буквы. Это просто генетический текст. Алфавит русского языка состоит из 33 букв, и с помощью комбинаций этих букв мы можем составлять тексты, которые имеют смысл. Генетический язык для всей жизни един – он был «изобретен» только раз, и его алфавит состоит всего из четырех букв. Они называются А, G, C и T – аденин, гуанин, цитозин и тимин. Для биологической функции ДНК очень существенно, что последовательность букв, то есть генетическая информация, содержащаяся в одной цепи, отражена в – или «комплементарна», как говорят ученые, – последовательности другой цепи. Это фактически означает, что генетический текст в двойной цепочке закодирован дважды. Можно разделить цепи, а затем достроить на разделенных цепочках недостающие «буквы», чтобы спирали снова стали двойными. Теперь цепочек будет уже не одна, а две. Так генетическая информация дуплицируется и передается в поколениях. На очень грубом уровне мы возникаем из своих родителей именно в ходе такого процесса.

Итак, информация хранится, дуплицируется, то есть передается потомству, но она еще должна работать: генетический текст должен что-то нам сказать, и потом что-то должно случиться, чтобы из текста вырос живой организм. Происходит это таким образом: сначала идет процесс под названием «транскрипция» [23]. При этом одна из цепей ДНК переводится в другую молекулу, очень похожую, которая называется РНК. Последовательность букв в ней идентична исходной ДНК. А затем молекула РНК транслируется: это означает, что на ней синтезируется белок. Есть специальный генетический код, в результате которого последовательность букв в молекуле РНК, а следовательно, и в ДНК, переводится в последовательность аминокислот в белке. А белки – это то, из чего мы состоим. У меня волосы вьющиеся и темные, а у вас, возможно, другие, и связано это с тем, что белки, из которых состоят волосы, разные у каждого из нас. У разных людей эти белки очень похожи, но есть и отличия – большинство «букв» те же, но кое-где написание слегка изменено.

Итак, ДНК –> РНК –> белок. Стрелки здесь показывают, в какую сторону движется информация. Очевидно, что гены при посредничестве РНК влияют на белки – то есть на фенотип, или на то, как организм выглядит и что с ним происходит в жизни. Но обратно, от фенотипа к генам, информация не передается. То, что происходит с организмом в жизни, не влияет на его гены. Приобретенные признаки не наследуются: вопреки взглядам злополучного академика Лысенко, сколько ни обрубай мышам хвосты, бесхвостые мышата у них ни в каком поколении не появятся. Центральная догма была сформулирована в начале 1960-х годов и, безусловно, является одним из величайших фундаментальных научных открытий.

Фундамент центральной догмы закладывался еще в первой половине ХХ века, и один из важнейших этапов связан с именами Сальвадора Лурии и Макса Дельбрюка , позже ставших нобелевскими лауреатами.

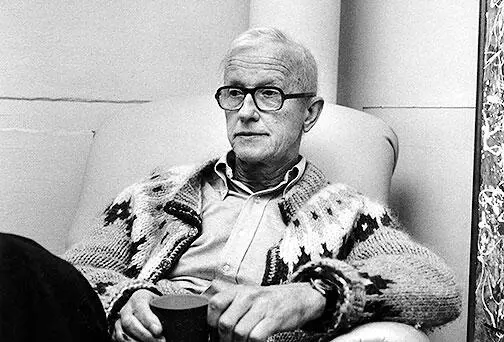

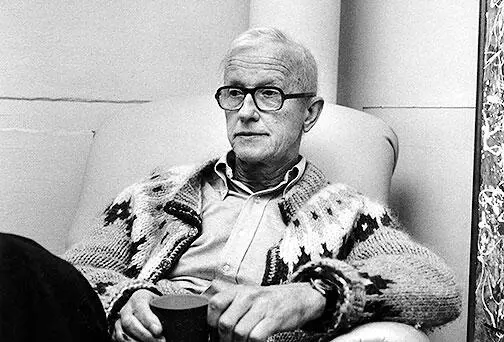

Макс Людвиг Хеннинг Дельбрюк – 1906–1981 – Американский биофизик немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1969 г. (совместно с Алфредом Херши и Сальвадором Лурией) «за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов».

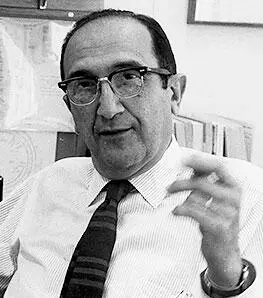

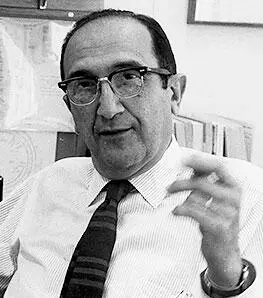

Сальвадор Эдвард Лурия – 1912–1991 – Американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии 1969 года (совместно с Алфредом Херши и Максом Дельбрюком).

Макс Дельбрюк – физик, убежавший из гитлеровской Германии в Америку. Биологией он занялся по настоянию нашего соотечественника Тимофеева-Ресовского. Дельбрюк чувствовал, что время великих открытий в физике подходит к концу, а Тимофеев-Ресовский убедил его, что природа наследственности стоит того, чтобы ею заниматься. Вместе они сделали несколько классических работ по определению размера гена. Сальвадор Лурия, в свою очередь, бежал в Америку из фашистской Италии. По специальности он был микробиолог.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу