ре, в какой и научиться новому мышлению. В частности, мы должны отучиться от склонности, которая присуща всем нам, — склонности предполагать, что наши догадки верны (Beins, 2008).

Конечно, не вся мудрость популярной психологии, иногда называемая «народной психологией», является

правильной. Большинство людей полагает, что счастливые сотрудники выполняют больше работы, чем несчастные, и психологические исследования показывают их правоту (Kluger & Tikochinsky, 2001). Однако раз за разом ученые, включая ученых психологов, обнаруживают, что мы не можем всегда доверять своему здравому смыслу (Cacioppo, 2004; Delia Sala, 1999, 2007; Gendreau et al., 2002; Osberg, 1991; Uttal, 2003). Частично это происходит потому, что наше первое восприятие может обмануть нас.

Например, в течение многих столетий люди предполагали не только, что Земля плоская (она, конечно, кажется плоской, когда мы идем по ней), но и что Солнце вращается вокруг Земли. Этот последний «факт» казался очевидным практически для всех. В конце концов, каждый день солнце рисует огромную дугу на небе, в то время как мы остаемся твердо стоять на ногах. Но в этом случае глаза наблюдателей одурачили их. Как отмечает историк науки Дэниел Бурстин: «Ничто не могло быть более очевидным, чем то,

что Земля устойчива и неподвижна и что мы являемся центром вселенной. Современная западная наука берет свое начало из опровержения этой аксиомы здравого смысла... Здравый смысл — основание повседневной жизни — больше не может служить для управления миром».

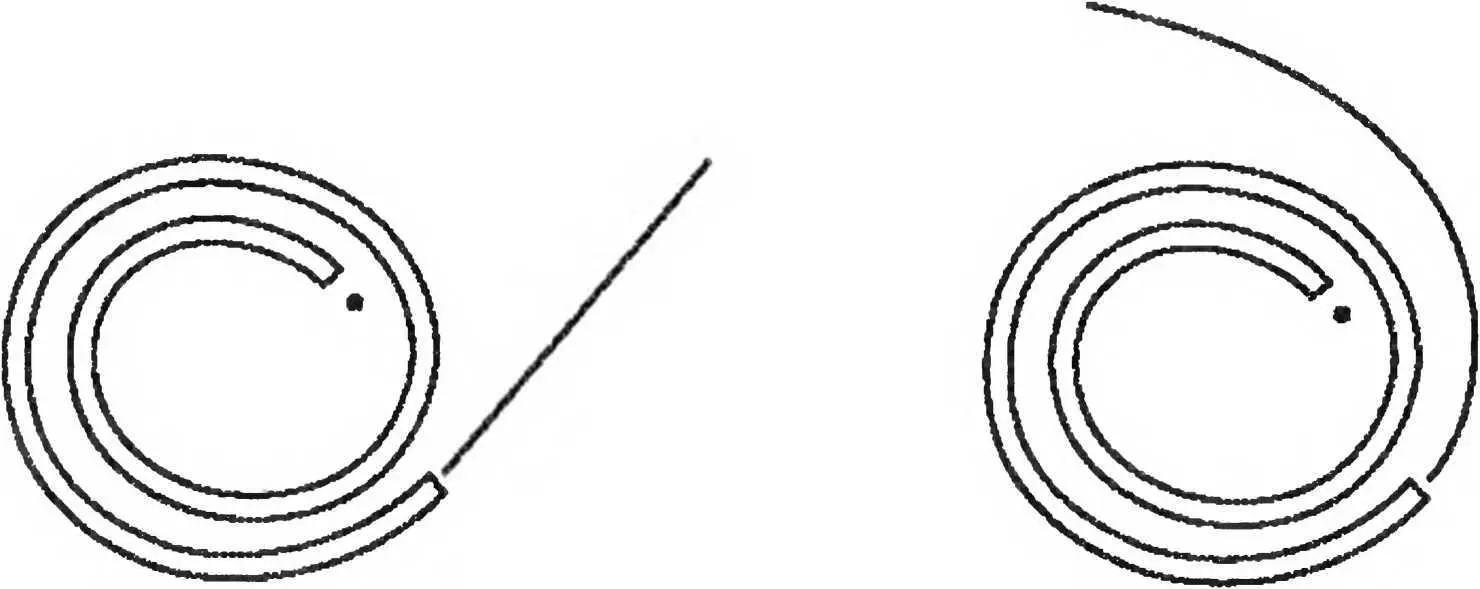

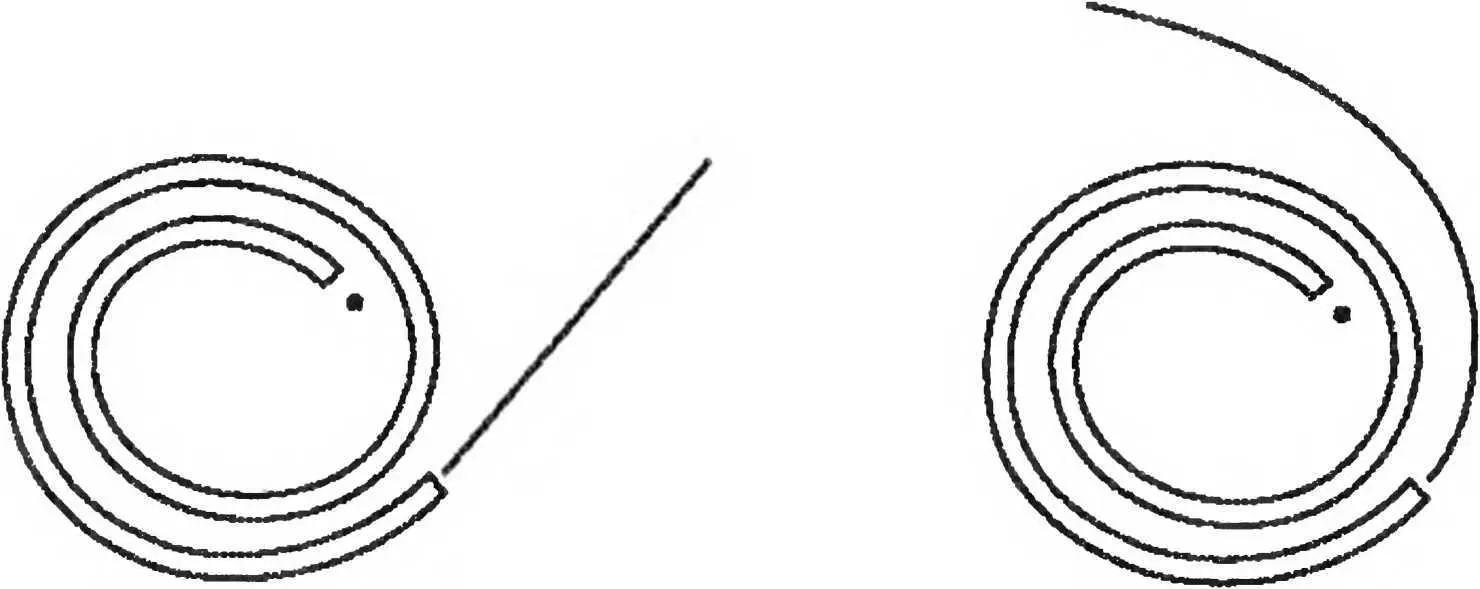

Давайте рассмотрим другой пример. На рис. 1 вы видите изображение из исследовательской работы Майкла Макклоски, который просил студентов колледжа предсказать, в какую сторону покатится шар, только что выкатившийся из закрытой спирали. Приблизительно половина студентов предсказала неправильно, что шар продолжит катиться по спирали, как показано на правой стороне рисунка (на самом же деле шар покатится прямо, как показано на левой стороне рисунка). Объясняя свои ответы, эти студенты, как правило, упоминали такие понятия здравого смысла, как «инерция» («шар начал катиться по определенной траектории, поэтому он и продолжит катиться по ней»). Говоря это, они, похоже, отнеслись к шару почти как человеку, как к фигуристу, который начинает вращаться на льду в определенном направлении и продолжает вращаться в этом же направлении. В данном случае их интуиция подвела их.

|

| Рис. 1. Диаграмма из исследования Майкла Макклоски. Куда покатится шар после выхода из спирали? Источник: McCloskey (1983). |

|

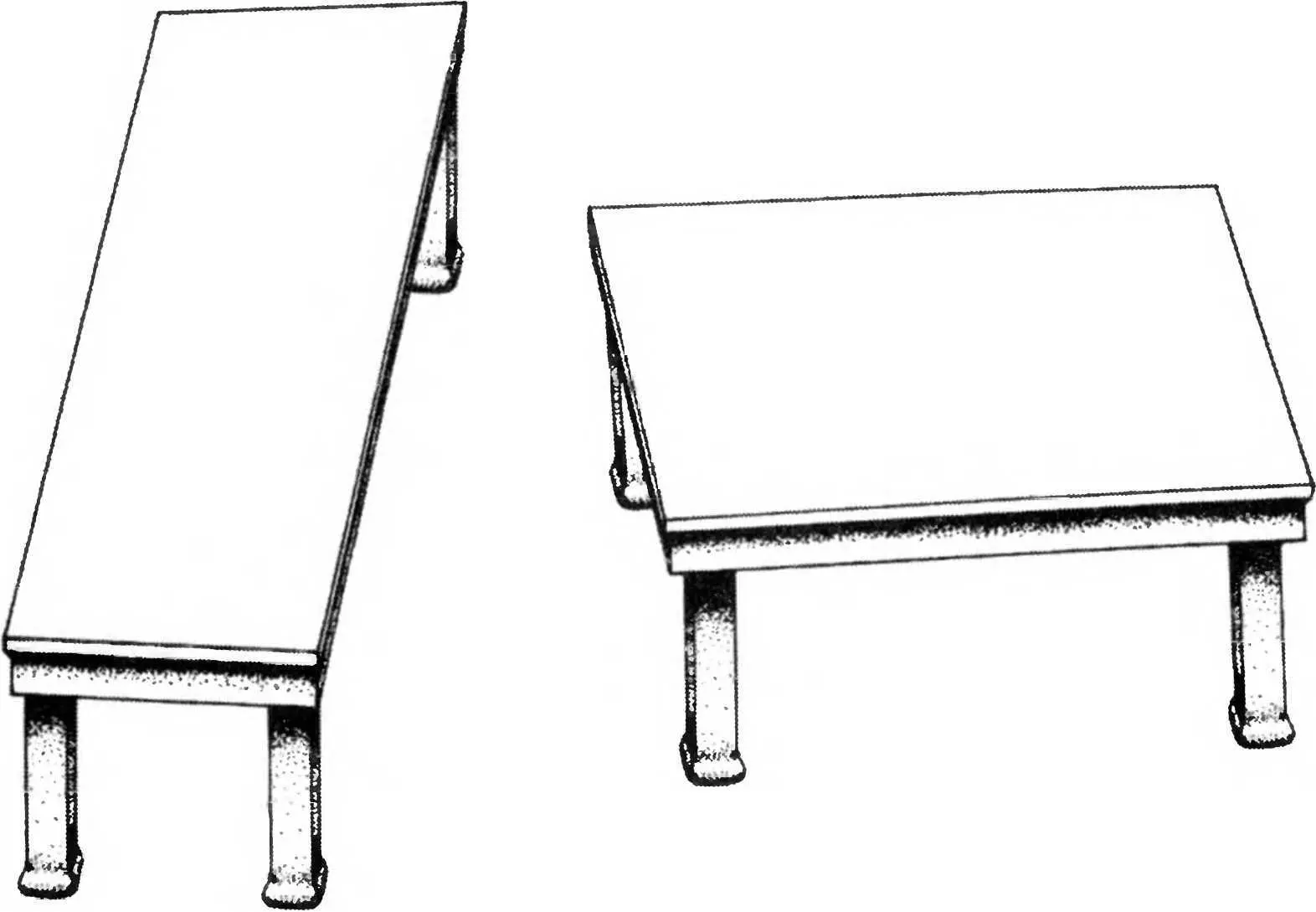

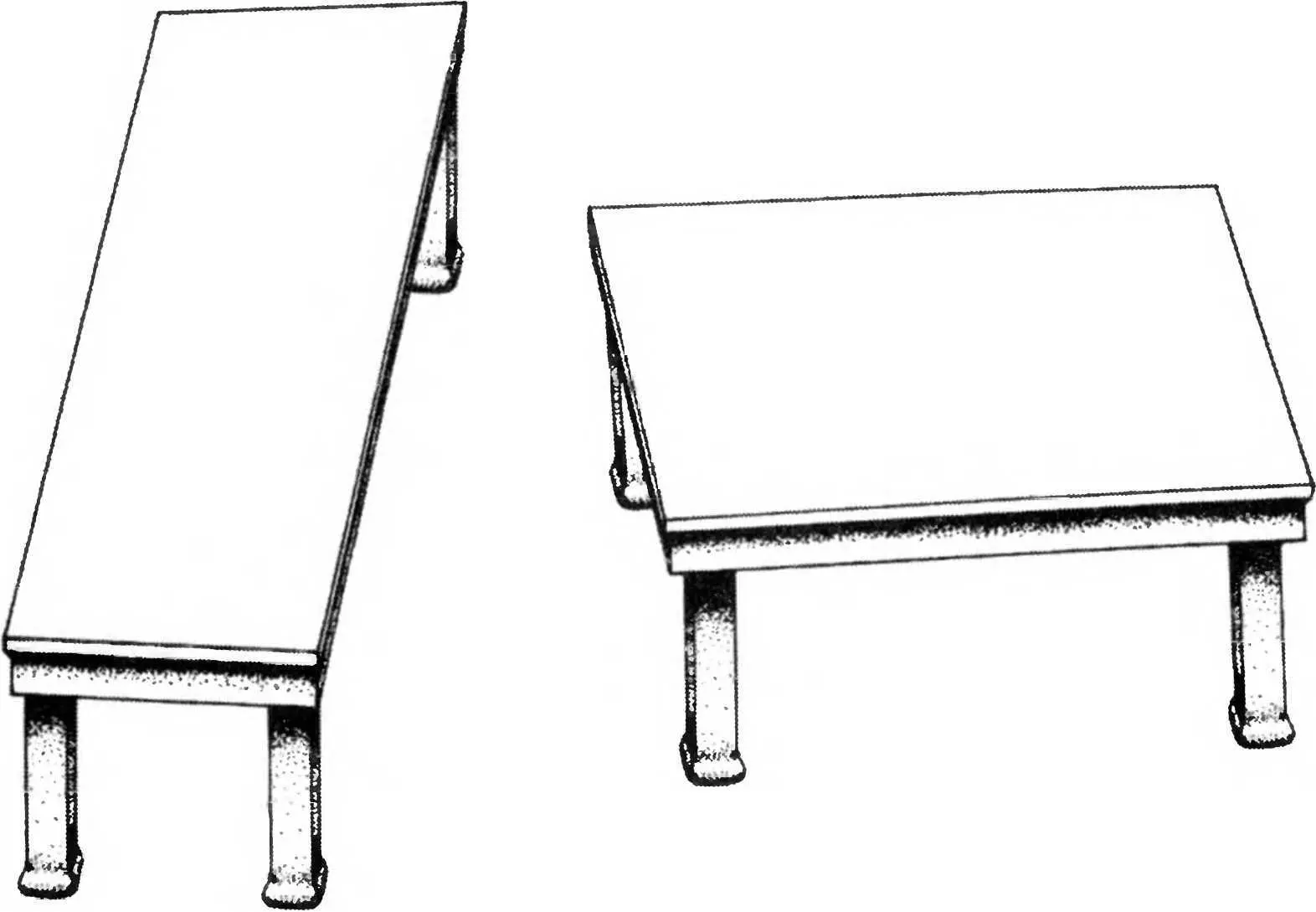

| Рис. 2. Столы Шепарда. Одинаковы ли поверхности этих двух столов? Источник: Shepard (1990). |

Другой восхитительный пример мы можем видеть на рис. 2, на котором с любезного разрешения когнитивного психолога Роджера Шепарда показаны так называемые столы Шепарда. Внимательно посмотрите на два изображенных там стола и спросите себя, у какого из них больше площадь поверхности. На первый взгляд ответ кажется очевидным.

И все же, хотите верьте, хотите нет, но поверхности обоих столов идентичны (если вы не верите нам,

скопируйте эту страницу, вырежьте рисунок, и наложите столы друг на друга). Так же, как мы не всегда должны доверять своим глазам, мы не всегда должны доверять своей интуиции. Практический итог: увидеть — значит поверить, но не всегда поверить правильно.

Столы Шепарда предоставляют нам пример оптического обмана — изображение обманывает систему нашего зрения. В оставшейся части данной книги мы будем пересекаться со многими вариантами когнитивных иллюзий — убеждений, которые обманывают процессы нашего рассуждения (мышления) (Pohl, 2004). Мы можем рассматривать многие или большинство психологических мифов как когнитивные иллюзии, потому что, как и визуальные иллюзии, они могут одурачить нас.

Почему нам должно быть не все равно?

Почему важно знать о психологических мифах? На то есть по крайней мере три причины:

1. Мифы о психологии могут причинить вред.Например, присяжные заседатели, которые ошибочно полагают, что память работает как видеозапись, могут признать подсудимого виновным на основе уверенно излагаемого, но неточного доказательства, которое приводит свидетель (см. миф № 11). Родители, которые неверно полагают, что наказание — эффективное средство изменения долгосрочного поведения, могут бить своих детей всякий раз, когда те ведут себя плохо, но впоследствии обнаружить, что нежелательное поведение со временем становится более частым.

Читать дальше