Выставка в Лувре спровоцировала на том берегу Рейна глупейшие споры. Понятно, что историю немецкого искусства нельзя «деконтекстуализировать», а монополия на его интерпретацию вряд ли может принадлежать самим немцам. Обвинения, звучавшие в адрес организаторов выставки со стороны немецкой консервативной прессы, прежде всего Frankfurter Allgemeine Zeitung, как писала берлинская газета Tagesspiegel, «больше говорят не о Франции, а о чувстве неуверенности, которое все еще царствует в интеллектуальной жизни Германии» [61].

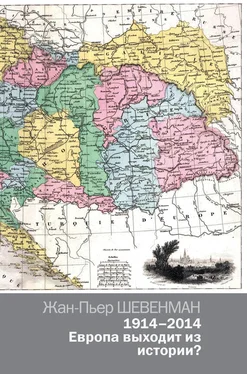

Можно ли рассматривать искусство как воплощение духа народа и при этом не скатываться к редукционизму? Такая опасность действительно существует, но не бывает искусства, которое было бы полностью оторвано от той почвы, на которой возникло. Очевидно, что немецкая живопись XIX в. отражает сомнения, которые после Реставрации 1815 г. охватили раздробленную «Германскую конфедерацию», балансировавшую между двумя полюсами: Веной, столицей Габсбургов, и Берлином, столицей Пруссии, и лишь усилились после поражения революции 1848 г. Это время, когда друг с другом столкнулись два проекта: «Великой Германии» в рамках империи Габсбургов и однородной «Малой Германии» под эгидой династии Гогенцоллернов. В 1849 г. Фридрих-Вильгельм IV отказался от императорской короны, которую ему предложила Франкфуртская ассамблея, избранная всеобщим голосованием. По его словам, эта корона была «обесчещена запахом мертвечины, который оставила Революция» [62].

Живопись прекрасно отражает противоречия, присущие той эпохе, когда политика все еще вершилась владетельными родами, но немецкий народ, лишенный привычных рамок Священной Римской империи, уже устремился на поиски своего пути. Само собой, живопись говорит не только об этом. Совсем не случайно, что романтизм так расцвел именно на немецкой почве (Новалис и Гёльдерлин в поэзии, Шуман в музыке, Каспар Давид Фридрих в живописи); однако он приобрел влияние и во Франции – вспомним о Делакруа, Берлиозе, Гюго и др. Романтизм восстает против мира, который он не в силах изменить, душного буржуазного мирка, где нет места для возвышенных устремлений души. «Из моей великой скорби песни малые родятся», – скажет иронично Роберт Шуман. Историческая живопись также свидетельствует об ощущении бессилия: в 1848 г. Адольф фон Менцель пишет «Почести погибшим в мартовские дни», в 1857 г. – картину, посвященную странной встрече Фридриха II и Иосифа II в Нейсе (1769 г.), как будто живопись могла предотвратить столкновение двух держав при Садове (1866 г.). От Садовы осталась только картина «Трое мертвых солдат, лежащих на земле» (1866 г.), которая предвосхищает работы, созданные Отто Диксом и Максом Бекманом после Первой мировой войны. После Садовы Менцель отказывался писать батальные сцены.

Так, во второй половине XIX в. Германия постепенно расстается со своими «аполлонийскими» мечтаниями. Немецкое единство было выстроено Бисмарком сверху и с помощью войны. Последствия этого чувствовались еще долго как в общественных настроениях, так и в устройстве государства. В 1914 г. военные вопросы все еще находились вне ведения демократического парламента, оставаясь на усмотрении императора и Генерального штаба.

В 1871 г. в дверь постучал Дионис – вышла работа Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Конечно, в своей «первой книге» молодой Ницше не полностью избавился от Аполлона, а лишь провозгласил первенство дионисийского начала, т. е. священного буйства. Для него суть Греции воплощена не в Афинах риторов и философов, а в архаической Греции – стране художников и музыкантов, где по лесам бродили сатиры и плясали вакханки. Было бы непростительным упрощением ставить знак равенства между Ницше и его временем, от которого он неустанно открещивался. После выхода в свет его книги «Человеческое, слишком человеческое» Вагнер порвал с ним всякие отношения. Ницше ответил ему в 1888 г. книгой «Казус Вагнера». В том самом 1871 г., когда философ предложил свою трактовку греческой культуры, открытие Пергамского алтаря (который ныне хранится на Музейном острове в Берлине) перевернуло представления о греческом искусстве. На смену идеализму Парфенона, как его представлял Винкельман, пришел реализм экспрессивной и монументальной скульптуры.

В те же годы Вагнер совершил переворот в опере. Вместе с музыкой, которая как будто звучит из иных миров, он воскресил легенду о Нибелунгах и древнюю германскую мифологию. Вся Европа стекается в Байройт и восхищенно внимает Вагнеру. Художник Арнольд Бёклин демонстрирует зрителю резвящиеся тела наяд («Игры наяд», 1886 г.). В начале XX в. вокруг его живописи, которая тогда была очень популярна, разразится горячая полемика о сути современного искусства. Генрих Тоде, профессор истории искусств в Гейдельберге, видел в Бёклине воплощение подлинно немецкого искусства, порвавшего с французским импрессионизмом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу