1. Организация эффективной деятельности, при которой разработка государственных образовательных программ и функционирование профессиональных учебных заведений давали бы общие подходы к отбору наиболее продуктивных направлений и специальностей системы профессионального образования различного уровня.

2. Выработка государственной стратегии развития образовательного потенциала и построение эффективной инвестиционной системы, ориентированной на чётко определённые приоритеты.

3. Развитие наиболее перспективных для России в целом и её национально– и административно-территориальных образований форм взаи-мовыгодного межрегионального и международного сотрудничества в сфере профессионального образования.

4. Исследование ситуации, сложившейся на указанном рынке, для реализации потребности обучаемых в интеллектуальном, профессиональном, культурном и нравственном развитии в течение всей профессиональной деятельности.

5. Выявление квалификационных требований работодателей, предъявляемых к специалистам, для использования системой профессионального образования.

6. Оценка тенденций и прогнозирование потребностей в специалистах и объёма их выпуска в профессионально-квалификационном разрезе.

7. Оценка социально-экономических показателей развития территорий с целью анализа потребности в специалистах по отраслям экономики.

8. Прогнозирование тенденций согласованного и взаимообусловливающего развития рынка образовательных услуг и рынка труда и др. [43, с. 62].

Мониторинг системы образования предполагает выделение некоторых приоритетных областей. М. Н. Лазутова в качестве таковых, в частности, указывает:

– мониторинг образовательного потенциала общества;

– мониторинг качества образования;

– мониторинг потребности рынка труда в специалистах учреждений профессионального образования;

– мониторинг образовательных запросов населения [35, с. 98].

В соответствии с выделяемой областью применяется набор необходимых показателей, регистрируемых в процессе мониторинга.

К объектам мониторинга относятся:

– производители образовательных услуг (образовательные учреждения);

– заказчики и потребители образовательных услуг (представители домохозяйств, учащиеся и студенты учебных заведений, работодатели).

Предметом мониторинга выступают состояния исследуемой сферы в определенные периоды времени и конкретные изменения в её рамках. Это означает важность не только анализа отдельных количественных и качественных показателей измерения состояний образовательной системы через определённые промежутки времени, но и самой динамики, выявляемой в итоге сравнения происходящих изменений [34, с. 53].

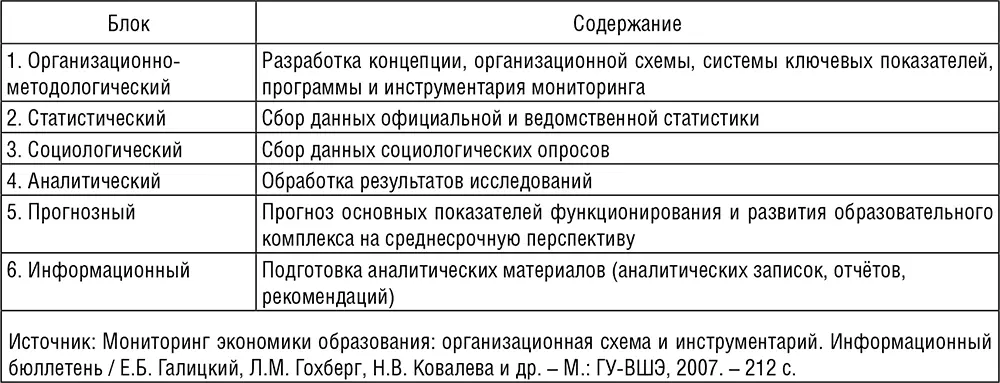

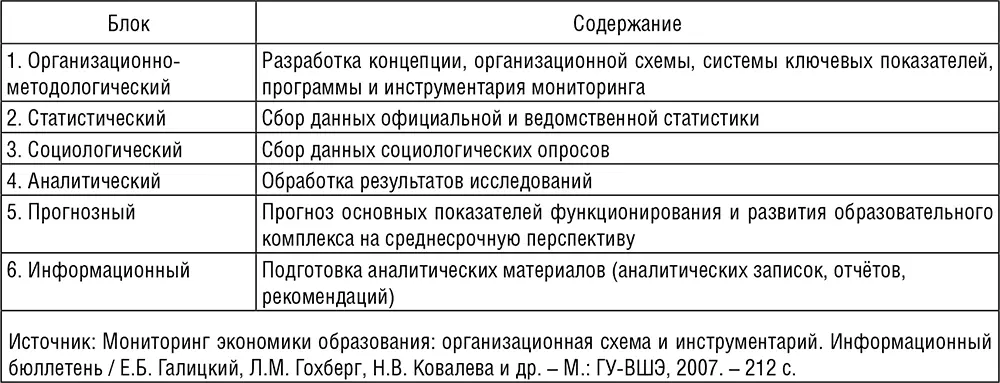

В ходе данного мониторинга может быть реализована целая система широкомасштабных социологических и статистических исследований, охватывающих весь комплекс образовательных учреждений – от детских садов до вузов. Методологическая структура модели мониторинга, проводимого НИУ ВШЭ, включает в себя шесть блоков: организационно-методологический, статистический, социологический, аналитический, прогнозный и информационный, каждому из которых соответствует свой инструментарий и набор индикаторов (табл. 1.1.2).

Таблица 1.1.2. Методологическая структура мониторинга системы образования

Мониторинг строится как многоуровневая система, для функционирования которой необходимо объединение широкого круга участников. Её основой является информация, поступающая от населения, учреждений, входящих в образовательный комплекс, предприятий и организаций различных отраслей экономики и социальной сферы.

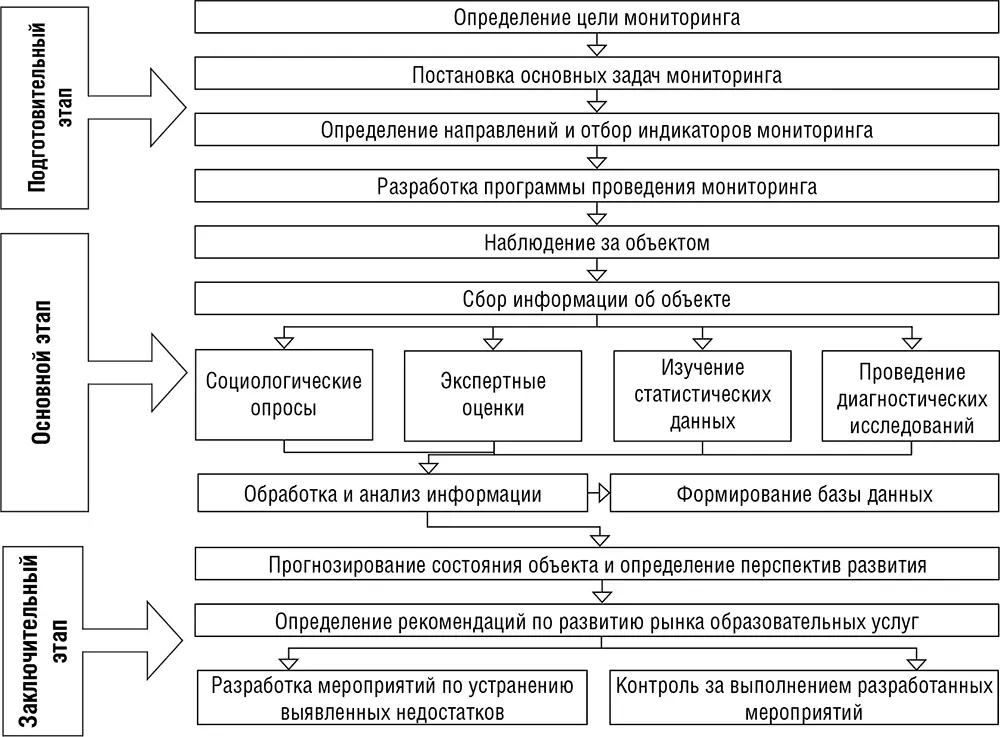

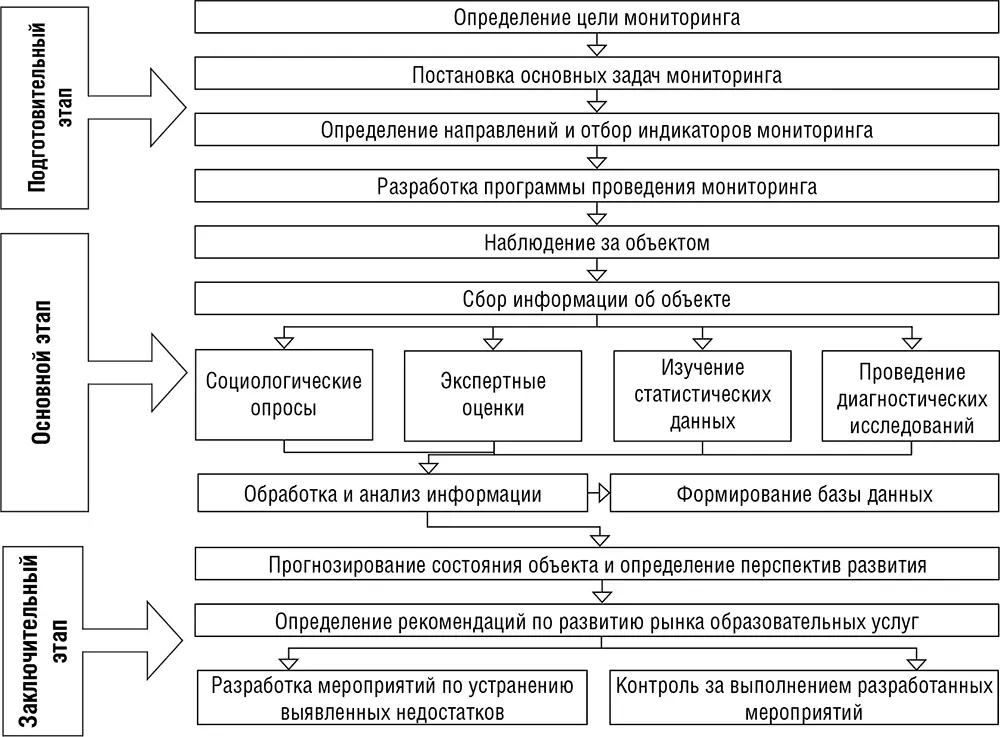

Организация мониторинга системы образования предполагает реализацию определённой последовательности действий от постановки целей исследования до принятия управленческого решения. В соответствии с процессным подходом к мониторингу выделяются следующие его этапы: подготовительный, основной и заключительный. Мониторинговое исследование является основой для реализации общих и специфических функций управления развитием образования (рис. 1.1.1).

Рисунок 1.1.1. Основные этапы проведения мониторинга развития системы образования

Читать дальше