В её основе лежит исследование анализа динамики и перспектив развития образовательных систем на региональном и муниципальном уровнях, проведенное сотрудниками Института социально-экономического развития территорий РАН в 2013 г.

В соответствии с целью и задачами исследования использовались данные: 1) официальной статистики; 2) мониторинга Комплексной программы модернизации образования «Наша новая школа»; 3) демографического прогноза численности населения школьного возраста в городских и сельских муниципалитетах Вологодской области; 4) сводного прогноза занятости населения и потребности экономики региона в трудовых ресурсах по видам экономической деятельности по области и в разрезе муниципальных районов и городских округов на среднесрочный и долгосрочный период.

Значимость полученных результатов определяется тем, что они показывают дифференциацию регионов России и муниципалитетов Вологодской области по темпам развития системы образования, что, в свою очередь, позволит скорректировать стратегию развития образования в регионе на средне– и долгосрочную перспективу. Результаты исследования могут быть использованы органами государственной власти в процессе формирования стратегических документов региональной образовательной политики.

Глава 1. Мониторинг образования: методологические основы

1.1. Мониторинговые исследования в сфере образования: актуальность, содержание, виды

Существующее в современной науке понятие «мониторинг», используемое почти во всех сферах человеческой деятельности, обозначает сложное явление, не имеющее однозначного определения.

В общем виде под мониторингом понимается постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или исходному положению. По мнению С.С. Сулакшина, «мониторинг государственной политики подразумевает измерение показателей, релевантных к цели государственной политики, которые характеризуют состояние объекта управления» [78]. Одну из важнейших областей практического применения мониторинга представляет информационное обслуживание процесса управления в различных предметных областях.

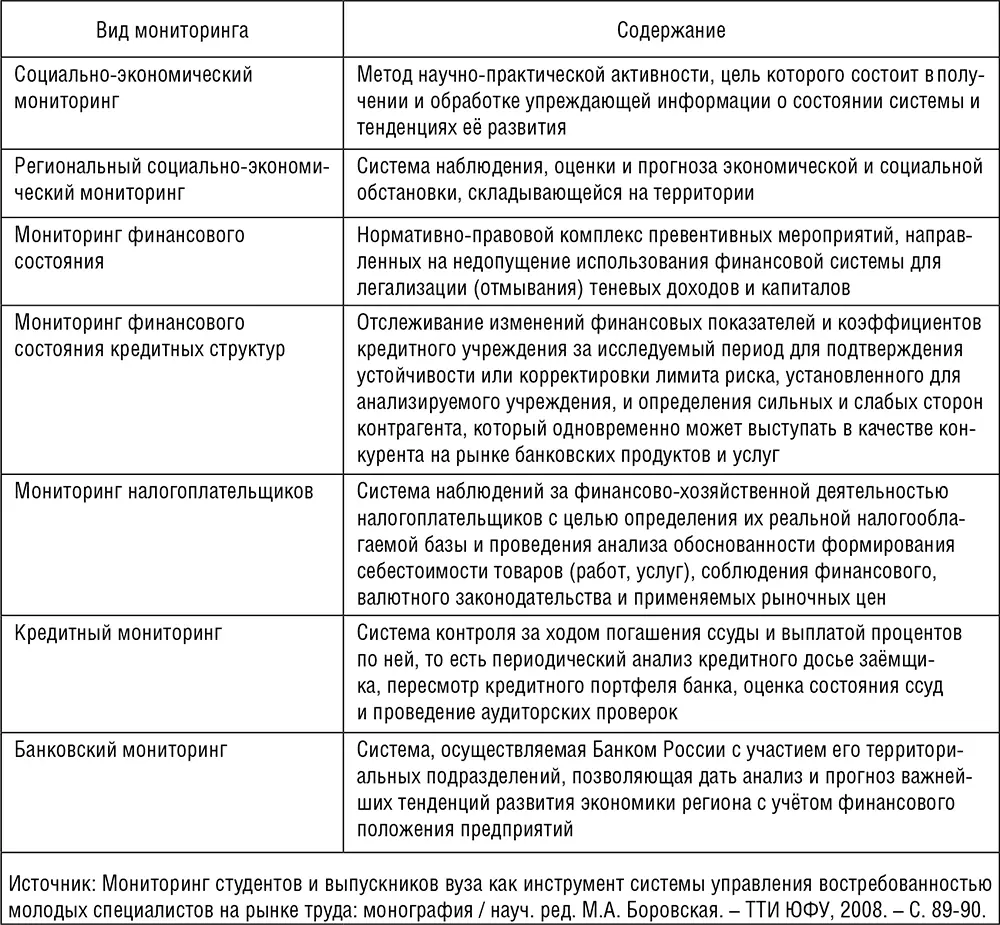

Существование большого количества различных систем мониторинга порождает необходимость их определенного упорядочивания. Т. И. Боровкова и И. А. Морев классифицируют их по нескольким основаниям. В качестве одного из таких оснований рассматривается область применения мониторинга. Это позволяет выделить следующие его виды:

– в экологии и биологии: мониторинг воздуха, воды, лесов, уровня моря, воздуха, климатической системы, климата, температуры, окружающей среды, сейсмологический мониторинг, токсических газов, шума, излучения, экологический, почвенно-химический, переселения птичьего населения, здоровья животных и др.;

– в медицине: санитарно-гигиенический, медицинский, больных раком, внутриутробного развития зародыша, температуры, аритмии, сердечной деятельности, кровяного давления во время анестезии, глюкозы в крови и др.;

– в экономике и бизнесе: сельскохозяйственной продукции, цен, бизнеса, налогов, оборудования, доходов, рынка труда, рынка продуктов питания, строительных товаров, цен на ГКО и др.;

– в политике, политологии и социологии: средств массовой информации, региональных СМИ, выборов, прав человека, новостей ТВ, социально-политический мониторинг регионов, российского законодательства, текущего законодательства, экономического законодательства, социально-экономической ситуации;

– в образовании: знаний учащихся, образовательных систем и др. [4, с. 88–89].

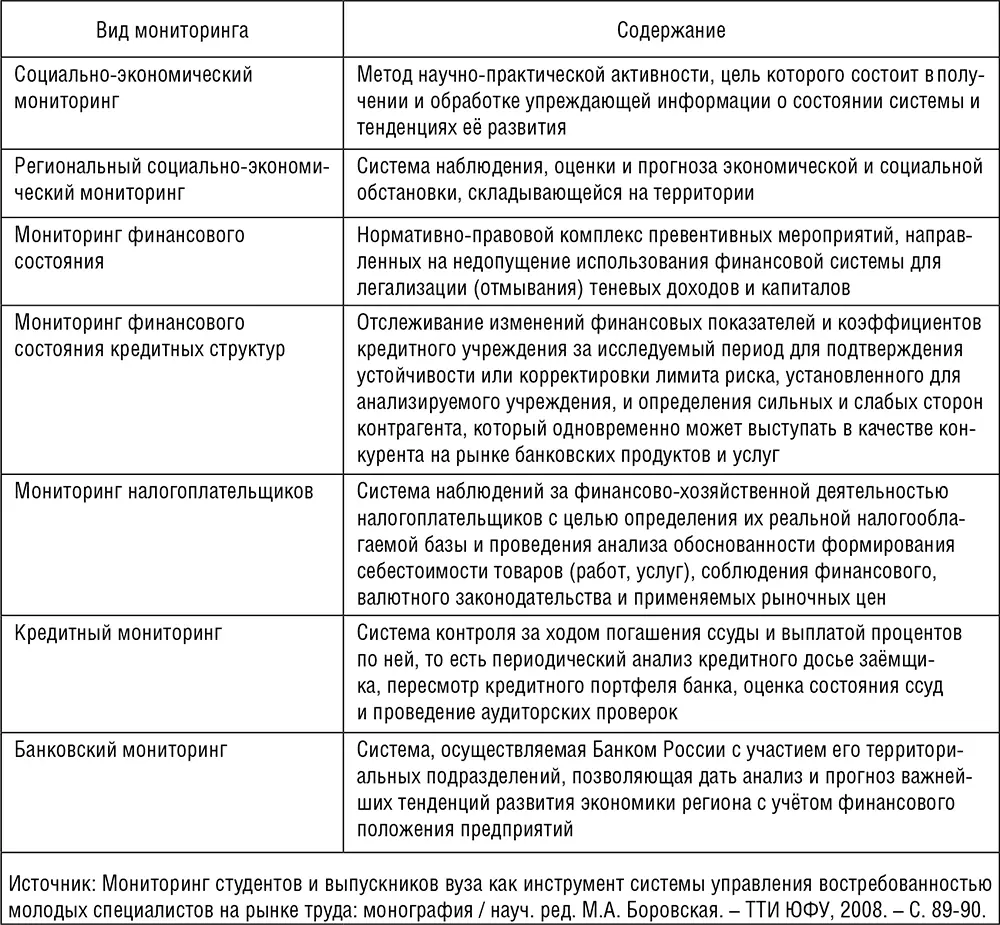

Большое разнообразие видов мониторинга наблюдается в области экономики (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1. Виды экономического мониторинга

Информационным источником мониторинга служат количественные данные, содержащиеся в формах статистического наблюдения, и данные экспертных опросов и опросов населения. Согласованное использование принципиально новой статистики, с одной стороны, и результатов социологических обследований – с другой, позволяет обеспечить многофакторный анализ представленных данных.

Основными принципами организации мониторинга являются: целенаправленность, системный подход, комплексность, непрерывность в наблюдении за объектом, периодичность снятия информации о происходящих изменениях, сопоставимость применяемых показателей.

Читать дальше