Интересно, что, когда я ездила в Крым в первые пару раз, то, конечно, считала, сколько мне надо было денег на транспорт, чтобы добраться, сколько на гостиницу, сколько на транспорт по самому Крыму. Но вообще не брала в расчёт затраты на еду. Это было крайне дёшево. Настолько, что для жительницы Питера совершенно незаметно. Сейчас еда и продукты – самая большая статья расходов. Самый бурный рост цен был тогда же. И произвело это на крымчан неизгладимое впечатление. Особенно на фоне смены валют, когда толком разобраться, что сколько стоит, очень трудно. Рассказывает двадцатипятилетний учитель истории:

Сначала в 2014 году, когда были ценники и в гривнах, и в рублях, можно было выбирать, в какой валюте ты хочешь платить. Там цены менялись каждые два дня, день. Приходишь, там сникерс стоит 7 гривен, через день приходишь – уже 12 гривен. Интересно. То есть было такое. И когда весной (летом) отменили хождение гривны в Крыму, стало тяжело как-то. Привык уже, что она 12 гривен, а тут стала 30. Сначала подумаешь, 30 гривен – это дорого. Потом понимаешь, что это рубли.

Деньги, конечно, всеобщий эквивалент, но каша в головах касалась далеко не только денег. Как вызвать скорую? Что такое ОМС? Как переоформить документы на собственность? Можно ли ездить с украинскими правами? Легко было российской Думе внести в свой конституционный закон строку о том, что все жители Крыма автоматически становятся гражданами России. Но, оказывается, жизнь намного разнообразнее строчек в законе, который принимается за три дня. Люди, жившие без регистрации, семьи, годами живущие вместе, ведущие хозяйство, растящие детей, но так и не дошедшие до загса, огромное количество людей с видом на жительство, которое продлялось автоматически, вдруг оказались в ситуации, когда необходимо доказывать, что они тут жили и имеют право жить и дальше вместе на том же месте. Большинство людей в мире, родившись с родным языком и культурой впитывают правила игры. Большинство никогда в жизни ни одного закона не читали и не испытывали в этом потребности. Об ограничении времени продажи алкоголя или увеличении пенсионного возраста мы узнаем, не изучая законопроекты или уже принятые законы, а из объявления на занавеске в магазине, закрывающей вожделенные полки, или ленты в Фейсбуке.

Например, вот такая проблема встала у одной крымскотатарской предпринимательницы:

Я арендовала помещение, и надо было знать, что меня ждет. А вдруг меня завтра придут и выгонят? А какая организация должна заключить договор аренды? Как я должна отсюда, по какому правовому полю должна существовать?»

Как за несколько месяцев изучить новую реальность? Никого же не спросишь. Соседи, родные и близкие – в той же ситуации. Друзья из России, во-первых, живут все-таки в другом контексте, а во-вторых, непонятно, от какой печки начинать рассказывать. Вот так и читали два миллиона человек законы.

В обычной жизни нам не надо читать сборники законов, мы и так примерно понимаем, как устроена наша жизнь. В этом первый открывшийся мне парадокс Крыма: нарушив все принципы международного права и поставив под удар само существование и хрупкое равновесие международных правовых систем, российское государство за несколько месяцев добилось того, за что бьются самые прогрессивные просветители Европы, – резкого роста правосознания. Попав в совершенно другую реальность за несколько дней, люди вынуждены были срочно изучать эту реальность, пытаясь в ней разобраться. Добиться исполнения буквы закона в первый год российского бытования Крыма было сравнительно (с Россией) легко. Надо было найти закон и ткнуть в него пальчиком. Оказалось, времени на то, чтобы придумать обхождение закона, нужно намного больше, чем на то, чтобы выучить закон.

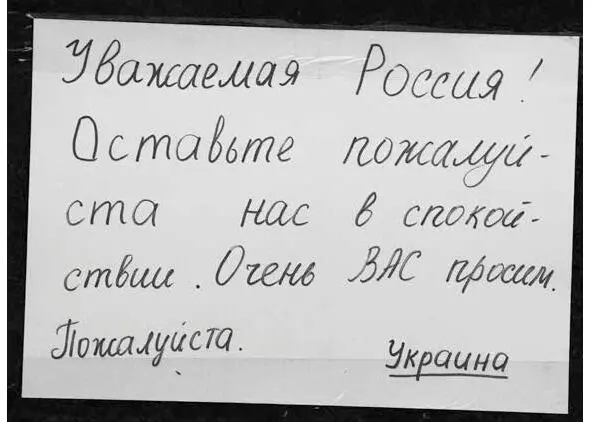

Киев, март 2014 г.

В этой главе я продолжаю встречаться с людьми, разговаривать и разбираться. Но чем больше говорю, тем меньше понимаю. Упираюсь в то, что опыт «выживания» внутри страны-агрессора для выживания на аннексированной территории нельзя применить.

Среди первых реакций на мою идею ездить в Крым были не только вопросы, но и оценки идеи как таковой. Формулировка «мы несем ответственность за преступления нашей власти» ещё только оттачивалась, поэтому вопросы типа «что ты там, девочка, забыла?» читались мною внимательно и рефлексировались не менее тщательно. Не будешь же каждому объяснять, что у меня по расписанию подвиг в этот четверг в 15.00, а в наше время всех драконов расхватали и своего ещё поискать надо. В какой-то из итераций я впервые сформулировала для читателей социальных сетей цели поездки: поехала я потому, что «предполагаю, что в сложившихся условиях в Крыму могут наблюдаться нарушения прав человека» (ну, раз уж пришлось называть себя правозащитницей, то и слова про нарушения этих прав использовать не больно). Ожидаемо последовал вопрос о том, есть ли у меня инструменты защиты этих самых нарушаемых прав. И хотя задающий вопрос, скорее всего, имел в виду что-то вроде «дура ты и ничего не можешь», уровень глубины этого вопроса переоценить невозможно. Сама концепция прав человека предполагает взаимодействие человека и государства. И в условиях непризнанных территорий ставит больше вопросов, чем дает ответов. Какое государство несет ответственность за соблюдение прав человека на этой территории? Признавая ответственность России за соблюдение или нарушение прав человека, мы признаем эту территорию российской? А если мы возлагаем ответственность на какое-то государство, то должны ли мы признавать механизмы, которыми государство их обеспечивает? Суды, например, или силовые органы? Но все эти вопросы неизбежно появились существенно позже. В тот момент, когда ты выбираешь язык, на котором разговариваешь, ты выбираешь дорогу и путь осмысления происходящего. Так сложилось (почти случайно), что я выбрала язык правозащиты. И именно он стал и опорой, и рамками, и точкой отсчета.

Читать дальше