Основным вьючным животным был осел. В семьях зажиточных цыган могла быть и арба, а бедняки могли не иметь ни одного осла и передвигаться во время перекочевок исключительно пешком. Отдельные группы цыган останавливались на зимовку у берегов рек или вокруг возвышенностей, где строили себе простые землянки. Некоторые тупары кочевали и в зимний период.

Материальная культура среднеазиатских цыган была чрезвычайно бедной. Из вещей было только самое необходимое для жизни. Особенностью было преобладание деревянной посуды.

На зиму среднеазиатские цыгане останавливались в тех кишлаках, где они зимовали на протяжении столетий. Там же располагались их родовые кладбища, и если кто-то умирал во время кочевья, то его тело старались захоронить именно на этом кладбище. В этих кишлаках при большом стечении гостей проходили и важнейшие праздники (« той ») цыган – обрезания и свадьбы. На несколько дней на пустырях у кишлаков устанавливали чодыры прибывших гостей, готовилось угощение, звучали песни и музыка. Разделения на мужскую и женскую часть во время праздника не существовало. Сейчас мало что изменилось, разве что гости приезжают на автомобилях, а исполнению музыки на инструментах часто предпочитают акустические системы.

Значительная доля среднеазиатских цыган вела оседлый образ жизни. Веками среднеазиатские цыгане оседали на окраинах крупных городов, образовывая целые кварталы с мечетями, муллами в которых также были цыгане. Живущие в таких кварталах цыгане могли иметь кочевых родственников, с которыми они виделись лишь во время кратковременных визитов последних в ходе их перекочевок в районе этих кишлаков. Оседлые цыгане были чуть более зажиточными, могли держать скот (но никогда не занимались сельским хозяйством); в отдельных случаях к особо богатым нанимались на работу более бедные цыгане.

Важно отметить, что окружающее население никогда не относилось к цыганам враждебно, поэтому такие кварталы не были похожи на «гетто». Внешний вид дома и его внутреннее убранство зависели исключительно от достатка семьи: в бедных домах были земляные полы и полностью отсутствовала мебель. Спали и ели на полу (на дастархане), кроватей не было.

Ни шатры с шалашами, ни дома не делились на мужскую и женскую половины.

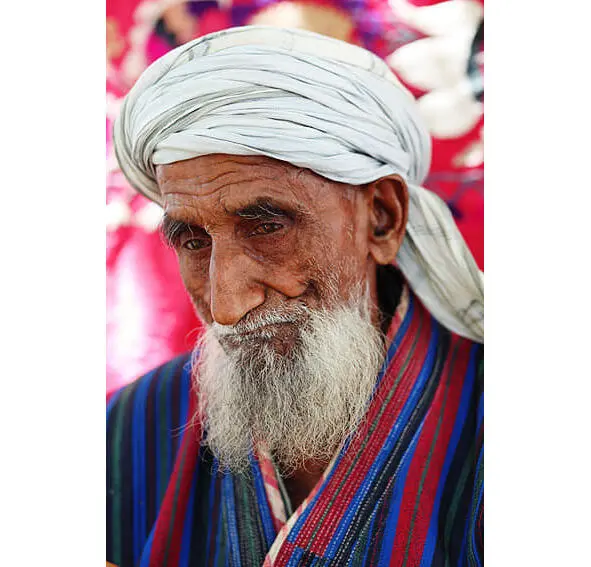

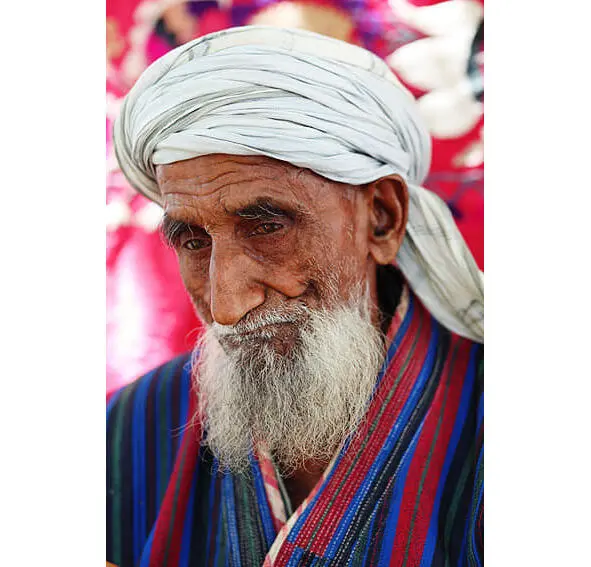

В религиозном отношении все среднеазиатские цыгане исповедовали ислам суннитского толка, не отличаясь, однако, особой религиозностью и ортодоксальностью. Хотя и среди цыган встречались муллы и те, кто совершил «хадж». Ежегодные посты и крупные значимые праздники отмечали почти все.

В плане элементов доисламских верований цыгане мало отличались от окружающего населения – им также была присуща вера в сверхъестественных вредоносных существ, сглаз и порчу. Никаких следов индийских религий в их духовной культуре нет.

Как видно из всего вышесказанного, среднеазиатские цыгане являются полностью самостоятельным и независимым народом, а не частью таджиков или узбеков, как иногда можно прочитать в некоторых псевдонаучных публикациях. Уже очень давно малообразованные цыганские активисты всячески открещиваются от муга́т , не считая их родственными европейским цыганам – сравнение смуглых бродячих попрошаек из Средней Азии с российскими цыганами якобы очерняет последних. Но с реальностью эти суждения не имеют ничего общего, ведь попрошайничество в сочетании с гаданием было основным занятием цыганских женщин в дореволюционной России.

В 1956 году в Советском Союзе был издан указ Президиума Верховного Совета ССР «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством», основной целью которого было «запретить цыганам заниматься бродяжничеством и предложить им перейти к трудовому оседлому образу жизни» (первый пункт данного указа). В отличие от большинства других цыганских групп СССР, муга́т продолжали сохранять множество элементов кочевого образа жизни. Они выезжали с чодырами на уборку хлопка, сбор урожая и многие другие сельскохозяйственные работы как в другие районы родных республик, так и в соседние республики.

Читать дальше