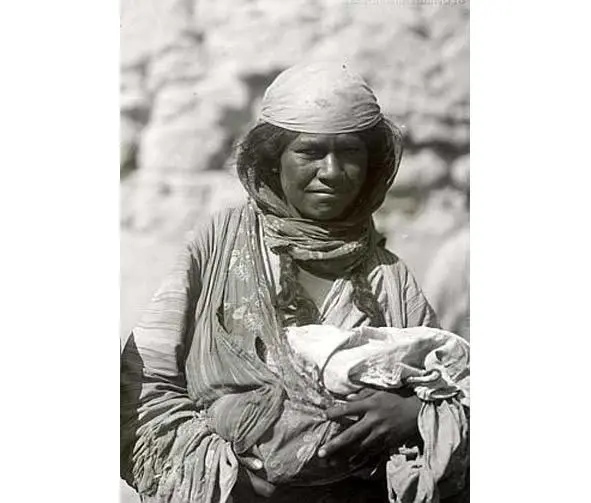

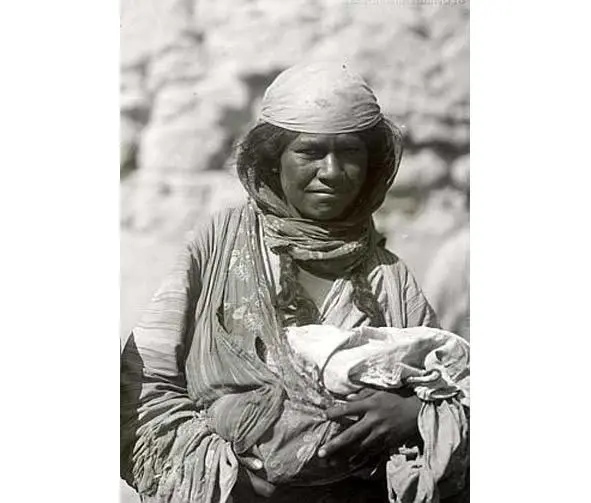

Мугатки у входа в мечеть, кон. 19 в.

Пожилое поколение помнит, что до указа 1956 года о запрете кочевого образа жизни окружающее население обозначало оседлых цыган, живущих ремеслами, как « косибы », а кочевых цыган, основным занятием которых было попрошайничество, – « мультони ».

Проживавшие в недалеком прошлом или живущие и по сей день цыганообразные группы « кавóл », « пáрья », « балю́дж » и определяемые некоторыми специалистами как родственные среднеазиатским цыганам (Бессонов 2008, Назаров 1970) не имеют с таковыми ничего общего. Так, « пáрья » представляют собой оседлых земледельцев, а « кавóл » (скорее всего, от города Кабул) – оседлых мелких торговцев (Оранский 1983).

Александр Вилькинс определяет « балю́дж » как выходцев из Пенджаба, чей путь проходил через Белуджистан, и чье переселение в Среднюю Азию продолжалось вплоть до 1970-х годов (одновременно с настоящими белуджами) (Вилькинс 1879). Вилькинс (1879) и Назаров (1980) приводят и экзонимы (названия, данные окружающим населением). Это « Аугон / Хиндустани Муга́т / Люли / Джуги » (т.е. «цыгане из Афганистана/Индии»). Встречаются также названия « кара-люли » («чернолицые цыгане») и « маймуны-люли » («обезьянные цыгане»; традиционными мужскими занятиями были выступления с дрессированными обезьянами и медведями, а женскими – продажа лекарств растительного происхождения, якобы влияющих на определение пола будущего ребенка, а также косметики домашнего производства). Основным регионом расселения « балюджей » была Ферганская долина. Небольшая группа « покарóдж », занимавшаяся ювелирным ремеслом, также являлась индийского происхождения (Назаров 1980; Marushiakova and Popov 2016), но связывать ее с цыганами, равно как и с « балюджами » (или иными цыганообразными группами) нет никаких оснований. В настоящее время никаких следов « балюджей » и « покарóдж » в Средней Азии не осталось.

В Ферганской долине Узбекистана, в районе Андижана, до сих пор проживает небольшая группа « кашгар-люли » или « ага ». В прошлом они были полуоседлыми ремесленниками, изготавливающие деревянные чаши и ювелирные изделия. Их небольшие сезонные перекочевки были обусловлены всего лишь потребностью заготовить древесину (в летнее время жили в шалашах около рек, где произрастали ивы и другая мастеровая древесина) и продать свои изделия (в этом случае осенью место жительства вновь менялось на оседлое) (Marushiakova and Popov 2016; Atakhanov and Asankanov 2002; Özkan and Polat 2005; Губаева 2012).

Ровно таким же образом жили « тавоктарóш » / « согутарóш » / « косатарóш » – полукочевые ремесленники, изготавливающие деревянные блюда (« тавок »), ящики (« согу ») и чаши (« коса »). В летнее время они селились в шалашах « чайлá » около рек, а в зимнее переселялись обратно в родные кишлаки. Детально изучавший эти группы Иосиф Оранский (1983) не нашел ровным счетом никаких оснований хотя бы для отдаленного родства их со среднеазиатскими цыганами, кроме как отдаленно схожих элементов кочевого образа жизни: у цыган перекочевки были вызваны необходимостью поиска новых возможностей для попрошайничества и продажи изделий, а у « тавоктарóш » / « согутарóш » / « косатарóш » – потребностью в материале для изготовления деревянных изделий.

Архив РЭМ, 19 в.

Встречающийся в научной литературе термин « мазáнг », часто служащий названием отдельной этнической группы цыган, на деле переводится как «темный», «темнолицый» (Оранский 1971), и может быть применим как к представителям среднеазиатских цыган, так и к оседлым ремесленникам. Однако представители группы « мазáнг » до сих пор проживают в разных регионах Узбекистана. Традиционными занятиями данной группы было возделывание небольших наделов земли и торговля вразнос косметикой собственного изготовления, бижутерией и продукцией деревообработки (ложками, чашами, блюдами). Причем обработкой дерева и изготовлением из него товаров занимались мужчины, а торговлей вразнос занимались женщины, чем заслужили себе плохую репутацию (Гребенкин 1872; Хорохошин 1874; Соболев 1874; Schuyler 1877; Вилькинс 1882; Мейендорф 1975). В прошлом они отличались высокой мобильностью при смене мест жительства и могли переселиться из одного региона Узбекистана в другой (что было почти невозможно у среднеазиатских цыган, чьи кочевья были строго определены и не пересекались с кочевьями других групп, в противном случае обе эти группы испытали бы большие сложности в плане заработка), что не являлось примером кочевого образа жизни, так как не несло в себе никаких его элементов (сезонность миграций, временность жилища), но было переселением из одного населенного пункта в другой.

Читать дальше