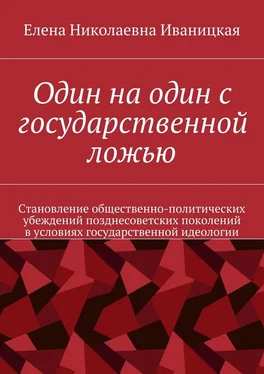

То самое поведение, которое можно назвать хитростью, трусостью, цинизмом, конформизмом, соглашательством, лицемерием, двоемыслием, безответственностью, беспринципностью, антипатриотизмом, антигражданственностью, «до лампочки», «наплевать» (и другими нехорошими словами), предстает в монографии как «принцип вненаходимости» и «принцип детерриториализации». (Последнее слово совсем непроизносимо и нечитаемо)

Принцип вненаходимости (то есть «ни за – ни против» государства, а якобы где-то «вне» его) истолкован как отношение политическое , которое вело «к подрыву смысловой ткани системы», ибо меняло «смысл ее реалий, институтов и членства в них» (с. 565).

С одной стороны, с этим не поспоришь. Конечно, все эти члены комитетов, которые прогуливали работу и лекции, прикрываясь райкомом… да, они систему подрывали. С другой стороны, уж очень ловко они устроились. В советские годы они преспокойно считали себя «нормальными» людьми, а теперь и вовсе оказались борцами с режимом. Они, видите ли, изнутри опустошали идеологию («авторитетный дискурс», в терминах Юрчака). Мне кажется, что для проблемы самопонимания советского человека это решение ложное. Недаром в монографии вообще не упоминается страх. Последние советские поколения тоже его испытывали, пусть и не в такой мере, как поколения родителей, бабушек и дедушек. Страх плохо сочетается с пониманием самого себя как «нормального» человека. По-моему, совсем не сочетается. Позиция же вненаходимости , «ни за – ни против» неизбежно сталкивается с такими действиями государства, когда молчать, а тем более тянуть руку в «единодушном одобрении» означает поддерживать преступление. Такие болезненные точки фактически обойдены в книге. В ней всего дважды упоминается война в Афганистане вместе с позицией двух «ненормальных», которые вслух осудили вторжение и пострадали за это. Вовсе не упоминается расстрел южнокорейского пассажирского самолета 1сентября 1983 года. В те годы я уже была не ребенком, все понимала, испытывала к режиму негативные чувства, но молчала. У меня от этого погибли остатки самоуважения. «Нормальные» тоже молчали. Как они сохранили при этом сознание собственной «нормальности»? Как сохранили самоуважение? По-моему, это вопросы немаловажные.

«Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». Так завершает Пушкин статью «Вольтер». У советского человека независимости не было, а страх был. В таких условиях самоуважение становилось проблематичным (по-моему, невозможным). Пропаганда, безудержно хвастая, обязывала людей гордиться тем, что партия их «ведет» от победы к победе. Прочитав за последние месяцы тонны советских газет, журналов, пропагандистских пособий и методических разработок, чего только ни встречала. Вот, например, стихи под названием «Советский человек»: «За ним уверенность и знания. Его величество народ, С бессмертным Лениным на знамени Ведомый партией вперед». Это стихи Алексея Бодренкова, приведенные в книге Николая Ветрова «Я – гражданин Советского Союза» (М.: Советская Россия, 1978, с. 41—42).

С самого беззащитного возраста дети поступали именно в такую идеологическую обработку. Коммунистическое воспитание подрастающего поколения поглотило огромные ресурсы и необъятное время. Какой след оно оставило? В чем и насколько поработило ребенка? Условия для идеологической формовки детей были для режима наилучшими: родители наложили печать на уста и никак, ни словом не противодействовали детсадовскому, школьному, октябрятскому, пионерскому, комсомольскому агитпропу. Многие даже поддерживали – по осторожности или по убеждению. Только в двадцатые годы, как показывает Евгений Балашов в исследовании «Школа в российском обществе 1917—1927 гг.» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2003), дети существовали в «биполярном» нравственном мире: «Школьники постоянно чувствовали различие между тем, что внушали в школе и дома. Мальчик писал в сочинении: „В школе слышим одно, а дома другое. Не знаю, как лучше. Пусть бы сами учителя поговорили с родителями. Было бы легче“» (с. 156). С тридцатых годов и до конца советской власти ничего «другого» дети в семье не слышали. Такое положение было общим правилом, почти не знавшим исключений.

§4. Удалось ли коммунистическое воспитание?

Удалось режиму коммунистическое воспитание или не удалось – вопрос дискуссионный. Точнее сказать так: существуют изолированные разноречивые мнения, дискуссия не ведется, критерии удачи или неудачи не обсуждаются.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу