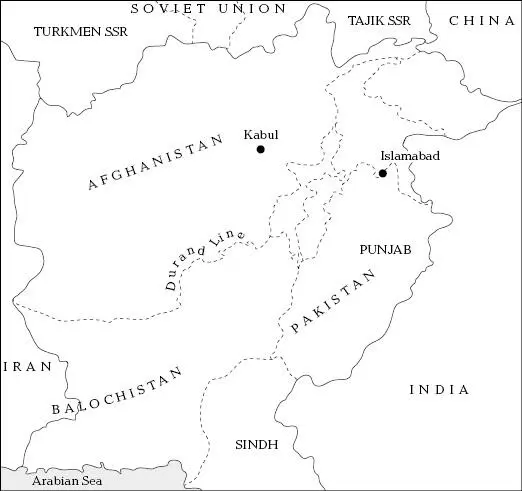

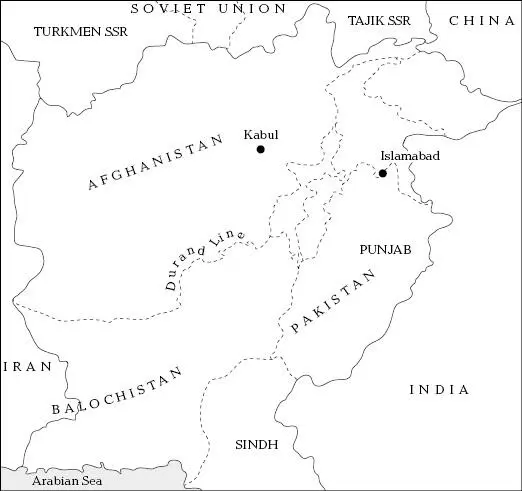

Ил. 1. Центральная Азия времен холодной войны, около 1947–1991 годов с указанием стран, регионов и советских республик. Восходящая к колониальной эпохе линия Дюранда, обозначенная пунктиром, создавала фактическую границу между Афганистаном и Пакистаном, однако Кабул никогда не признавал ее в качестве законной международной границы. Карта составлена автором. На карте слева направо и сверху вниз: Туркменская ССР; Советский Союз; Таджикская ССР; Китай; Афганистан; Кабул; Исламабад; линия Дюранда; Пенджаб; Иран; Белуджистан; Пакистан; Аравийское море; Синд; Индия

В 1747 году Афганистан стал монархией, а в 1919 году добился независимости от Англии. Начиная с 1929 года страной правил пуштунский род из племени мухаммадзай, принадлежавшего к племенному союзу дуррани из южного Афганистана. Первый шах был убит через три года после начала правления, но его сын, Мухаммед Захир-шах (он не имел отношения к иранскому шаху), правил страной тридцать девять лет, в течение которых его регенты, премьер-министры и он сам не допускали никакого народовластия. В стране проводилась умеренная модернизация. Государство не предъявляло больших требований к народу, а народ – к государству. Это казалось мудрой политикой: на фоне того, что творилось в регионе – крах империй, революции, мировые войны, раздел Индии, – Афганистан в течение пятидесяти лет пребывал в покое. Вместо того чтобы следить за происходящим в Вашингтоне или Москве, осторожное кабульское правительство привлекало иностранных специалистов для развития экономики и реформирования государства. И даже когда летом 1973 года двоюродный брат Захир-шаха, премьер-министр Мухаммед Дауд-хан сверг монархию, Афганистан все еще оставался островком относительной стабильности в бурном море холодной войны.

Однако вскоре все резко изменилось. Вечером 27 апреля 1978 года афганские коммунисты, называвшие себя Народно-демократической партией Афганистана (НДПА), свергли и убили Дауда и провозгласили страну демократической республикой. Так Афганистан стал вторым (после Южного Йемена) коммунистическим государством с преимущественно мусульманским населением и одной из социалистических стран третьего мира. В отличие от своих предшественников времен монархии, руководство НДПА, в котором было много пуштунов из проживающего на востоке племени гильзаев, навязало сельскохозяйственной стране радикальные перемены. Государству, непосредственно граничившему с южными республиками СССР, грозила гражданская война, а афганские коммунисты еще и усугубляли кризис своими внутрипартийными раздорами и убийствами. Наконец, 24 декабря 1979 года Советский Союз, не игравший никакой роли в начале так называемой Апрельской революции, вторгся в Афганистан. Сначала в Кабул был заброшен спецназ, ликвидировавший прежнее руководство НДПА, чтобы освободить место новым лидерам, а затем страну оккупировали десятки тысяч советских солдат. Интервенция привела к катастрофе: из приблизительно пятнадцати миллионов человек, населявших Афганистан в 1979 году, треть превратилась в беженцев, искавших приют за пределами страны, а еще одну треть в конечном итоге составили раненые и внутренние беженцы. Больше миллиона афганцев было убито. Но наряду с этой кровавой бойней шел и другой процесс. Тысячи советских людей, желавших помочь афганцам в создании нового государства – в том числе и те, кто летел одним рейсом с Самойленко, – вместе с десятками тысяч местных коммунистов превращали Афганистан в испытательный полигон для построения социализма в масштабах национального государства.

У этих строителей светлого будущего были противники. Сотни тысяч повстанцев действовали по ту сторону линии Дюранда – оставшейся от колониальных времен границы, отделяющей Афганистан от Пакистана. Они вели вооруженную борьбу с афганским коммунистическим государством и советскими оккупационными войсками. При поддержке пакистанских спецслужб и с помощью миллиардов долларов американской военной помощи афганские повстанцы – моджахеды – превратились в грозных бойцов, участников одного из главных конфликтов времен холодной войны. На стороне моджахедов действовали также и неправительственные организации, возглавляемые европейскими общественными деятелями, полагавшими, что будущее не за социализмом и не за национальным государством, а за транснациональными моральными ценностями. У истоков этого проекта гуманитарной посттерриториальности стояли разочарованные европейские левые, которым пришлось столкнуться с «реальным социализмом» в тех местах на планете, где разные социальные уклады наложились друг на друга после крушения колониализма. Афганистан стал не просто еще одной площадкой, на которой разыгрывался спектакль холодной войны с участием СССР и его врагов, но местом, где решался вопрос об отношении людей левых убеждений к идее национального государства в третьем мире. Некогда зажатый между империями и прежними границами, Афганистан стал полем битвы двух несовместимых подходов к проблеме суверенитета в третьем мире: советским территориальным авторитаризмом, с одной стороны, и постгосударственным гуманитаризмом – с другой. Спор этих двух концепций, протекавший в условиях межрегиональной гражданской войны, выявил роль Афганистана не как «кладбища империй», а скорее как кладбища идеи национального государства в третьем мире.

Читать дальше

![Сергей Плохий - Человек, стрелявший ядом [История одного шпиона времен холодной войны]](/books/405163/sergej-plohij-chelovek-strelyavshij-yadom-istoriya-od-thumb.webp)