Сегодня основная сфера жизни людей — производство. Оно и всегда было основой жизни человека и общества, но все–таки его организация раньше шла от рода, затем от конкретных представителей господствующих классов и их государств. В ХХ веке определяющими организацию производства субъектами стали монополии: сначала национальные, а потом и транснациональные. Они вездесущи, но не видимы отдельным работникам, а представляются какой–тот далекой абстракцией. С того момента, как в России возникла монополия, обращенная на пользу всего народа — СССР, в мире началась конкуренция транснациональных монополий и попытки обобществления национальных экономик в масштабах государства в форме государственного регулирования и планирования отдельных отраслей. К этому буржуазный мир и монополии подтолкнула не только конкуренция с бурно растущей монополией СССР, но и их собственный кризис 1929-1933 годов и Вторая мировая война.

Мировой рабочий класс прошел длинный путь борьбы и поисков адекватной своим интересам формы организации. Первую такую форму он создал в виде коалицийв начале XIX века. Они носили тогда чисто экономический характер. Но К. Маркс увидел в них политическую перспективу. Он писал: «Первые попытки рабочих к объединению (курсив — К. Маркса) всегда принимают форму коалиций. Крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет их одной общей идеей сопротивления, коалиции (курсив — К. Маркса). Таким образом, коалиция всегда имеет двойную цель: прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы они были в состоянии общими силами конкурировать с капиталистом… В этой борьбе объединяются и развиваются все элементы для грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция принимает политический характер» [10]. Но коалиция — это субъективное и, как правило, временное соглашение (договор) на период стачки, кратковременная общность интересов. Поэтому в ходе борьбы рабочие приходят к более общей и устойчивой форме коалиции — к профсоюзу, сначала на узкопрофессиональной, а затем и на межпрофессиональной основе.

В России процесс консолидации рабочих в профсоюзы запоздал в силу исторических особенностей происхождения российского капитализма. Но зато он бурно развился на рубеже XIX — ХХ веков на основе массового стачечного движения, а вскоре дошел и до политической формы. Эта борьба и вызвала рождение Советов.

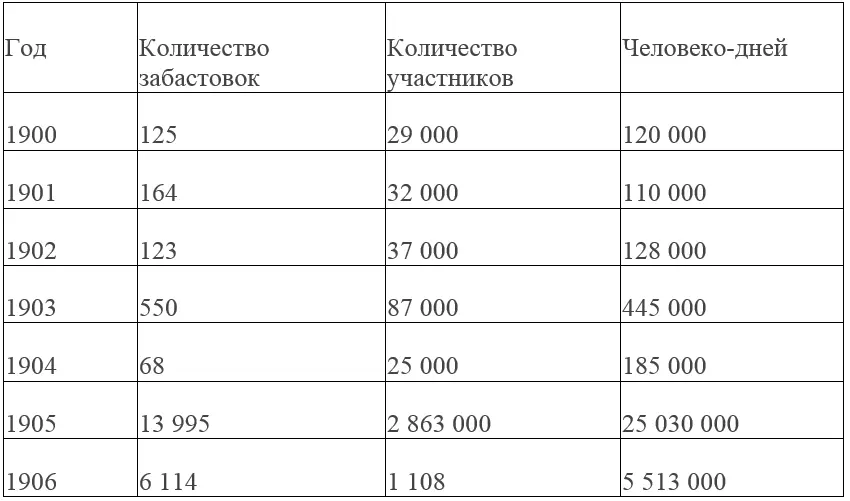

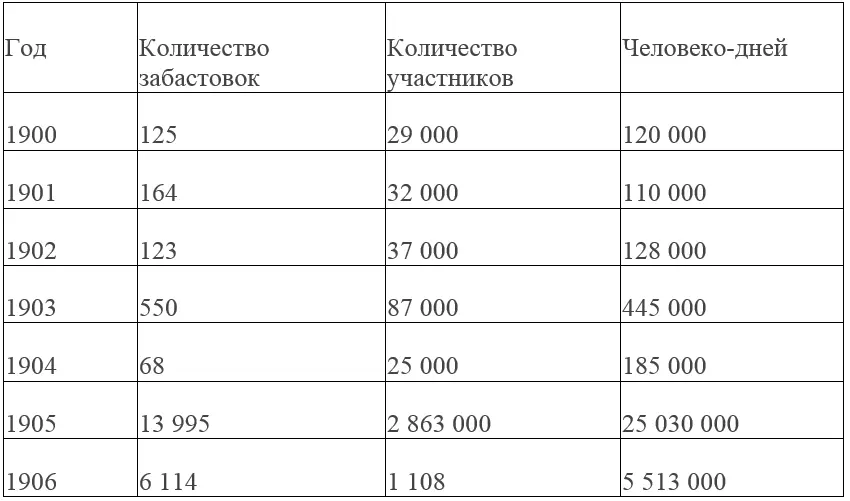

Забастовочное движение на предприятиях фабрично–заводской промышленности в начале ХХ века представлено следующей таблицей.

Забастовочное движение на предприятиях фабрично–заводской промышленности в начале ХХ века

Источник: Забастовочная борьба трудящихся: конец XIX - 70‑е годы ХХ века. Статистика. М.: Наука, 1980, с.91.

В марте 1905 года в Петербурге рабочие Путиловского, Обуховского и Семенниковского заводов по собственной инициативе образовали профсоюзные организации, которые стали первыми в России. Далее организовались петербургские рабочие по обработке дерева, а также работники текстильной промышленности. В течение весны–лета того же года возникли профсоюзы в Иваново- Вознесенске, Екатеринославе, на Урале и в Сибири. Осенью прошли учредительные собрания московских рабочих по обработке волокнистых веществ, рабочих–металлистов. Здесь же, в Москве, было создано Центральное бюро профсоюзов.

В Москве же 6 октября 1905 года прошло совещание представителей профсоюзов и других рабочих организаций Петербурга, Харькова, Нижнего Новгорода, Екатеринослава, Сормова, 26-ти представителей московских союзов, уполномоченных Всероссийского железнодорожного союза и Союза почтовотелеграфных служащих. Его участники решили переименовать совещание во Всероссийскую конференцию профессиональных союзов и образовали Московское бюро уполномоченных (или Центральное бюро профессиональных союзов) и начать подготовку первого Всероссийского съезда профсоюзов. Это движение профсоюзов возникло на основе широкого забастовочного и революционного движения, нараставшего в 1900‑е годы.

Забастовочное движение, первоначально совершенно стихийное, привело к широкой организации рабочих на предприятиях. Органами этих организаций были разного рода группы активистов, называвшие себя по–разному: «выборные», «делегаты», «уполномоченные», «профсоюзы», «комитеты депутатов», «Советы рабочих депутатов», «рабочие комиссии». Профсоюзы были заимствованы на Западе. Они тогда объединяли рабочих по узкопрофессиональному принципу: союз металлистов, союз кожевенников, союз обувщиков, текстильщиков и т. д. Поэтому на одном производстве могли сосуществовать несколько профорганизаций, представлявших соответствующие профессии, занятые на этом предприятии. Это затрудняло объединение рабочих как класса, а зачастую и разделяло их по цеховой принадлежности. В этом строении профсоюза таилась опасность анархо–синдикализма — узкопрофессиональной борьбы за сугубо экономические интересы.

Читать дальше