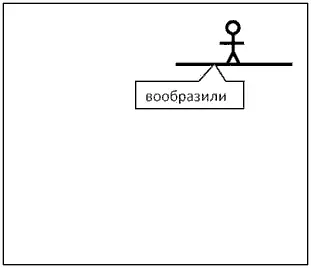

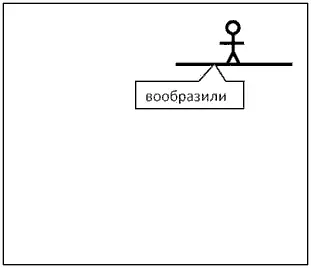

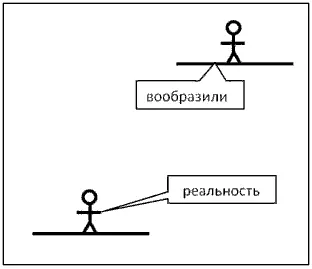

Представьте себе, что вы почему-то вообразили, что вы находитесь на высокой горе, на вот этом уровне, и что вы стоите здесь.

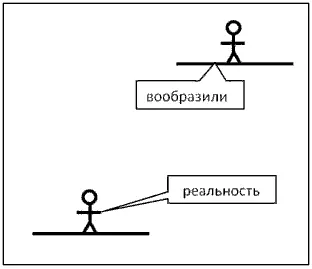

Но вы это вообразили. А на самом деле вы находитесь вот здесь, внизу. У вас совсем не эта позиция, реальность состоит в том, что вы находитесь где-то здесь. А вообразили себе, что вы находитесь здесь (наверху).

Что происходит с каждым, кто приходит к вам и говорит: «Слушайте, вот это — ваше воображение, а реальность-то такова»? Этот человек вас оскорбляет, потому что вы уже твёрдо уверовали, что вы высоко-высоко, ого-го где находитесь в плане интеллектуальном, волевом, любом. А вам вдруг говорят, что вы находитесь ниже.

Но если вы станете сопротивляться, отбрасывать реальность и отстаивать это воображаемое, то, во-первых, вы большую часть энергии затратите на то, чтобы эту реальность вытеснять. А, во-вторых, вы никогда в реальности в это высокое положение не попадёте. Вы так и останетесь там в реальности. Вы просто в мечтах будете видеть себя кем-то другим.

Герой «Записок из подполья» Достоевского по этому поводу рассказывает, как в мечтах он видел себя то на балу «на озере Комо», то «чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке». Когда-то моя мать мне сказала, что Достоевский очень точно отразил определённые черты национального характера, к сожалению, не лучшие.

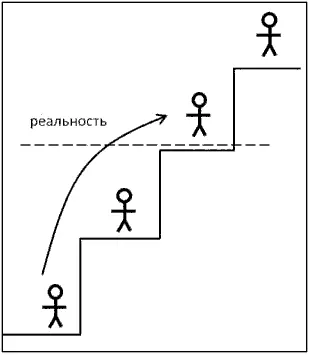

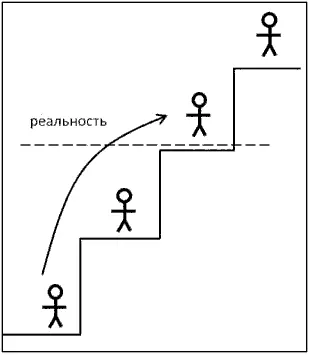

Так вот. Для того, чтобы вы могли что-то делать, вы должны эту свою воображаемую конструкцию демонтировать (учёные говорят «элиминировать»), испарить… Исказать: «Да, я нахожусь здесь вот. Реальность состоит в том, что я нахожусь вот здесь». В ловушке. Прошу прощения за резкое выражение, в полной заднице.

И после этого вы можете, признав это, планировать подъём. Вы скажете: «А вот теперь я нахожусь вот на этой ступени, а потом я окажусь вот на этой ступени. Вот смотрите, я уже дошёл до того самого уровня, на котором я себя ранее воображал. Но я не в снах своих „на озере Комо“ и „чуть ли не в лавровом венке“ себя здесь обнаруживаю, а в реальности. А это огромное счастье, потому что я преодолел эти ступени. Я оказался здесь. А передо мной ещё одна ступень, и я могу оказаться ещё здесь. Если я захочу двигаться по ступеням, то, может, я напрягу силы и прыгну сюда. Но я же прыгну туда (на новую ступень) отсюда, из точки реальности — оттуда, где нахожусь».

Зачем же подменять всё это фантазиями, игнорируя реальность и лишая себя возможности действительно из низкого и пагубного состояния перейти в состояние высокое или даже высочайшее, потратив на это соответствующие человеческие усилия? Зачем нужна эта фикция, если эта фикция раз и навсегда препятствует тому, чтобы вы двинулись хоть куда-то? Вы никуда не двинетесь, если есть эта фикция! Потому что вам уже в ней хорошо. Вы там уже, в своём воображении, как бы всего достигли.

Возвращаюсь к козе, на которой русские ехали несколько веков. Которая — кривая, косая, упрямая, неловкая и всё прочее.

Чем такая коза отличается от Конька-Горбунка или от огнедышащего коня? Тем, что Конёк-Горбунок — это изобретение достаточно позднее, гламурное. Это как шкатулки Палеха. Это красивая-красивая живопись. А вот эти кривые, вонючие, дикие козы — это глубины настоящего народного фольклора.

Есть такая известная притча, в которой могущественная сила говорит герою или героине: «Ты приезжай ко мне не одетым и не голым, не верхом и не пешком». И, мучительно думая, как это сделать, герой или героиня (кажется, героиня), в итоге надевает рыболовецкую сеть на голое тело, садится на козу, и едет. И вдруг оказывается, что действительно, и не одетая, и не голая, и не верхом едет, и не пешком идёт, а едет на этой самой козе.

В фольклоре вообще и в русском, в особенности, есть понятие «самоумаление», после которого начинается восхождение. Так вели себя великие русские юродивые, так ведёт себя вообще наша культура. Когда из определённого типа самоумаления начинается неумолимый подъём, неумолимое восхождение. И когда в основе понимания собственной ситуации концентрируется одновременно очень мощное чувство того, что ты к чему-то призван, и чувство собственной недостаточности, недоделанности, как бы каких-то собственных уродств. Так вот, если нет и того, и другого одновременно — то нет фольклора, а есть гламур.

Читать дальше