Когда Фондаминский задумал восстановить орден, среди множества других задач перед ним встала и задача привлечь в него младшее эмигрантское поколение и, в частности, Монпарнас. [8] Район Парижа и место встреч литераторов и художников в бесчисленных кафе Монпарнаса.

Поэзия «парижской школы» и проза «молодых» вряд ли ему нравились — как у большинства «интеллигентов», литературного слуха у него, вероятно, вообще не было. Но мудростью сердца он понял драму отверженных монпарнасских «огарочников» и начал приглашать их к себе на собрания.

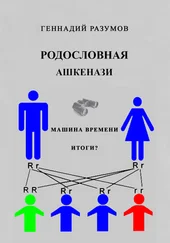

Фондаминский не удовольствовался созданием для бездомного Монпарнаса подобия клуба. Он сознавал, что единственная настоящая помощь поэтам и писателям — это дать им возможность писать и печататься. Он добивался, чтобы «молодых» печатали в тех журналах, где с ним считались; устроил для них издание собственного литературного журнала «Круг» [9] «Круг», Альманах, Париж-Берлин (№ 1–3), 1938 г

и серии стихотворных сборников «Русские поэты».

Оставим в стороне вопрос о ценности собраний «Круга». Ведь это было только начало. Важно, что «Круг» явился местом первой встречи эмигрантских сыновей с орденскими людьми. Многие из нас до знакомства с Фондаминским никогда не видели вблизи «живого» эсера. Я скоро почувствовал, что человека, подобного ему, вообще никогда не видел. Он ничего не хотел для себя. Достигнув той степени религиозной серьёзности, когда человек находит в своей вере силы жить и действовать, обходясь без поддержки и принуждения со стороны общества и без людской похвалы, он жил для других, для человеческого и Божьего дела. Именно в этом, я думаю, была тайна его особенного творческого дара.

Здесь, во избежание недоразумения, нужно сделать оговорку: Фондаминский не написал ничего замечательного, никаких «памятников» после него не осталось, но после его гибели моральный и творческий уровень эмигрантской жизни трагически понизился.

«Поэты всех времен, — говорил Рамакришна, — воспевали истину и добродетели. Стали ли от этого лучше их читатели? Но когда между нами живет человек, отрешившийся от самого себя, его поступки становятся биением сердца добра и облагораживают даже самые посредственные мечтания людей, с которыми он вступает в общение; все, к чему он прикоснется, делается истинным и чистым, он становится отцом реальности, и созданное им никогда не исчезнет».

То, что делал Фондаминский в последние годы своей жизни — особенно его мученическая смерть, — всё это было актом творения неуничтожимой духовной реальности, актом, увеличившим на земле жизнь и добро.

Он никогда никому не читал наставлений, никогда ни от кого ничего не требовал, но его пример пробуждал, даже в слабых и порочных людях, желание в какой-то степени ему подражать. В минуты испытаний они находили в себе силы поступать так, как, они знали, поступил бы он.

В. Набоков, человек, не склонный преувеличивать хорошие качества встреченных им в жизни людей, говорит о Фондаминском: «Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением». Это сияние не исчезло и после смерти Фондаминского. Когда ужас перед происходящим в мире уничтожением живых существ с особенной силой давит душу, память о его жизни и его мученической смерти спасает от отчаяния, воскрешая веру в человека и в человеческое дело. Сужу не только по себе — мне говорили об этом многие, кто его знал…

«Круг» образовали две группы, и психологически и идейно очень разные. Одна состояла главным образом из людей, близких к «Новому Граду» и «Православному делу», — проф. Н. Н. Алексеев, Н. А. Бердяев, мать Мария, К. В. Мочульский, Г. П. Федотов, Ε. Η. Федотова, Ε. Α. Извольская и С. П. Жаба; постоянно присутствовали на этих собраниях В. М. Зензинов, связанный с Фондаминским старинной дружбой и орденским братством, но оставшийся чуждым религиозным исканиям своего друга. Изредка бывал Керенский. К этой старшей группе принадлежали также Савельев и еще несколько человек, привлеченных Фондаминским.

Убеждения и миросозерцание всех этих людей были известны по их книгам и статьям, по всей их многолетней общественной деятельности.

Другое дело — младшая группа, Монпарнас. Из-за крайней скудости монпарнасской публицистики о настроениях «молодых» писателей судили по «Числам», [10] «Числа», Сборники под ред. И. В. де Манциарли и И. А. Оцупа, Париж, 1930–34 гг. (№ 1–10).

главным образом по «Комментариям» Адамовича и еще по фантастическим слухам о монпарнасских «оргиях». Большинство друзей Фондаминского не понимали, зачем он стал приглашать всех этих «огарочников». Это еще более увеличивало трудность общения между двумя группами, и нужны были кротость и долготерпение Фондаминского, весь его упрямый оптимизм, чтобы не дать «Кругу» распасться.

Читать дальше