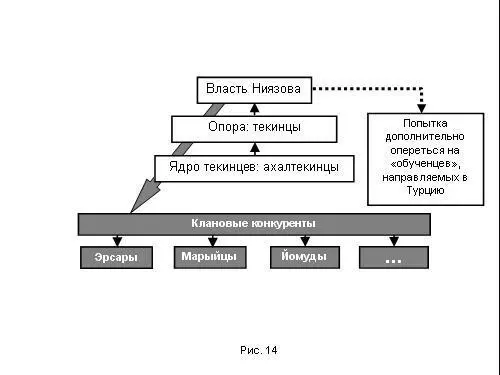

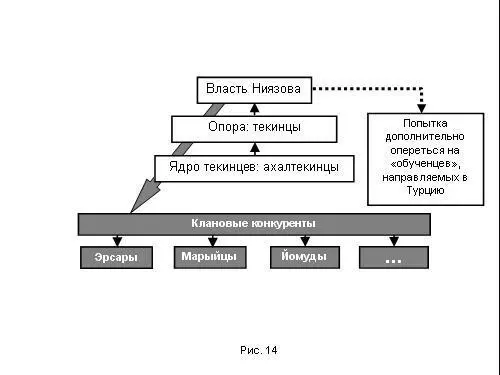

Понимая тупиковость "кадровой проблемы", Ниязов уже к середине 90-х годов попытался опереться на "этнических родственников" из Турции (рис.14).

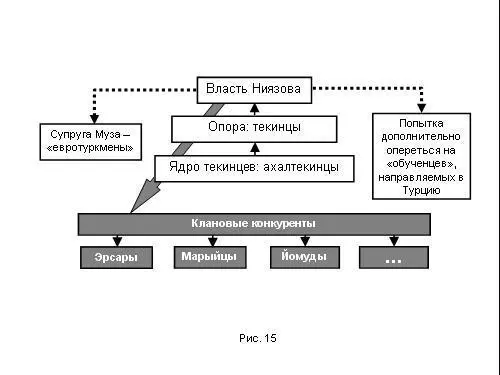

Большое количество туркменской молодежи поехало учиться в турецкие университеты. Турецкие специалисты в сфере финансов, торговли, промышленности наводнили республику.

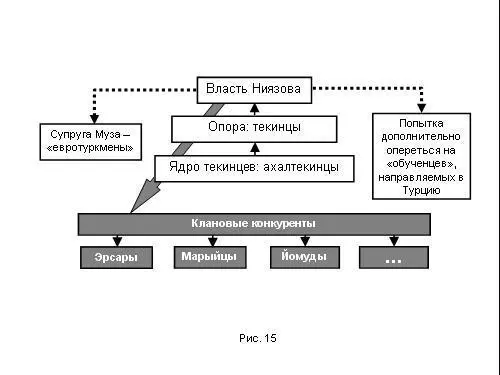

Кроме того, по данным экспертов, большую роль в привлечении в республику "для кадровой науки" зарубежных советников и бизнесменов (прежде всего, из Израиля и Европы) сыграла жена Ниязова Муза. Во многом именно ее стараниями (а также стараниями ряда других "модернизированных" представителей туркменской власти) в республике появилась довольно широкая прослойка элитной молодежи, прошедшей подготовку в западных (преимущественно европейских) университетах, которая получила в республике несколько ироническое наименование "евро-туркмены" (рис.15).

Однако, опять-таки по экспертным оценкам, зарубежная кадровая помощь не пошла республике впрок. Подавляющее большинство иностранных "хозяйственно-экономических варягов" быстро вступало в коррупционные отношения с местной властной элитой. И варягам, за редкими исключениями, "отказывали от дома", а вступившая с ними в "спецотношения" местная элита, на основе полученного спецслужбами Ниязова коррупционного компромата, удалялась с политической сцены республики в свои города и поселки, в тюрьму или эмиграцию.

В итоге наиболее прочной властно-клановой опорой Тукрменбаши оказывалась, по преимуществу, инкорпорируемая из наиболее близких к нему текинских родов "силовая элита". Которая, впрочем, по уже описанным выше причинам, также регулярно подвергалась "чисткам" и ротации.

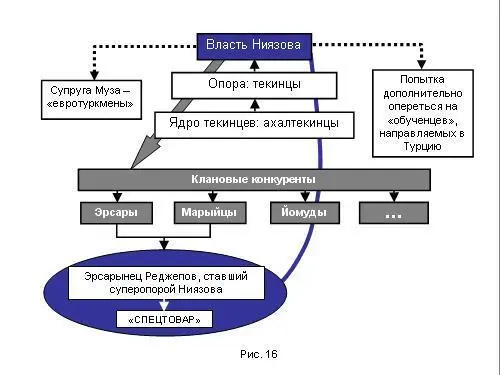

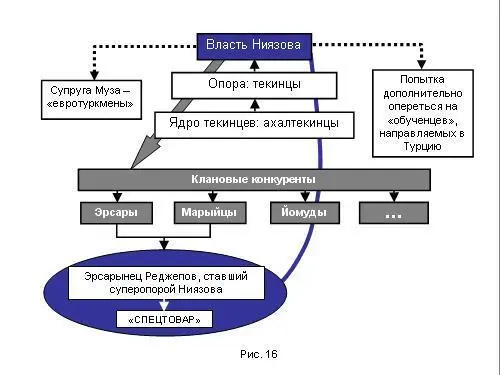

Единственным – но очень важным! – "племенным исключением" из этого правила стал в последние годы глава личной президентской охраны эрсарыец Акмурат Реджепов. Причем "злые языки" поговаривают, что одним из наиболее важных поводов для данного исключения стало то обстоятельство, что связанные с Реджеповым эрсарыйцы играют, наряду с марыйскими текинцами, особую роль в контрабандных потоках товаров (включая "спецтовары") между Туркменией и Афганистаном (рис.16).

Вот в такой властно-кадровой ситуации Туркмения пришла к завершению эпохи Ниязова.

III.6. Кадрово-элитная политика новой туркменской власти

Возвращаясь к вопросу президентских выборов в Туркмении, перечислим как было обещано, назначенных Бердымухаммедову "конкурентов". Это:

– замминистра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Ишанкули Нурыев (второстепенный представитель "нефтегазового" клана из Лебапского велаята);

– мэр города Абадан (Ахалский велаят, ключевая территориальная зона ахалтекинцев) Оразмурат Караджаев;

– мэр города Туркменбаши (Балканский велаят с преимущественным населением йомудов и гокленов) Аширнияз Помманов;

– первый заместитель главы Дашогузского велаята (подавляющая часть населения – северные йомуды, ата, теке, човдуры) Аманнияз Атаджиков;

– глава Карабекаульского района Лебапского велаята (населен в основном эрсары) Мухаммедназар Гурбанов.

Таким образом, все назначенные Бердымухаммедову конкуренты – малозначительные представители "второго или третьего эшелона" туркменской элиты, представляющие все, кроме Марыйского, велаяты республики. А сам Бердымухаммедов (он, как и Ниязов, ахалтекинец) баллотировался на пост президента от считающегося наиболее "проблемным" Марыйского велаята.

Таким образом, становится понятно, что реально властвующая туркменская верхушка хотела, с одной стороны, снять возможные "международные" правозащитные обвинения в безальтернативности выборов. И, с другой стороны, подать регионально-племенным и клановым элитам знак их потенциальной "сопричастности" политическому процессу в стране в "постниязовскую" эпоху.

То есть, туркменские элитные группы, от позиций которых решающим образом зависел результат выборов, определились в главном. Они не захотели иметь нового "жесткого" президента, способного, подобно Ниязову, начать по своей прихоти произвольным образом "тасовать кадровую колоду". И остановились на сравнительно мягкой "фигуре консенсуса", с расчетом хотя бы отчасти ослабить постоянно идущую в республике "холодную" кланово-племенную войну.

Читать дальше