В октябре 1991, в ходе распада СССР, Верховный Совет республики принял Декларацию о независимости Республики Туркменистан.

Распад СССР и обретение независимости в значительной мере "выпустили на свободу" формально запрещенные в советское время трайбалистско-клановые тенденции. "Общетуркменская национальная консолидация" парадоксальным образом вылилась в достаточно дружные ксенофобские ориентации против "чужаков" – русских, узбеков, азербайджанцев, армян, украинцев и т.д.

Это способствовало скрытой, но вполне жесткой "этнической чистке" республики. Прежде всего – от иноэтничных специалистов в разных отраслях хозяйства. Отметим, что в начале XXI века об этом прямо и образно сказал сам туркменбаши Сапармурад Ниязов: "Сначала уехали "золотые мозги", потом убежали "золотые руки", в Туркменистане остались только "золотые зубы"".

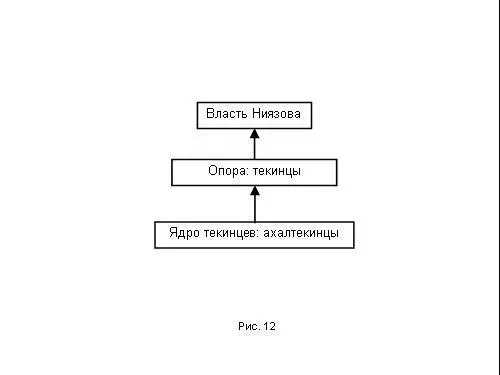

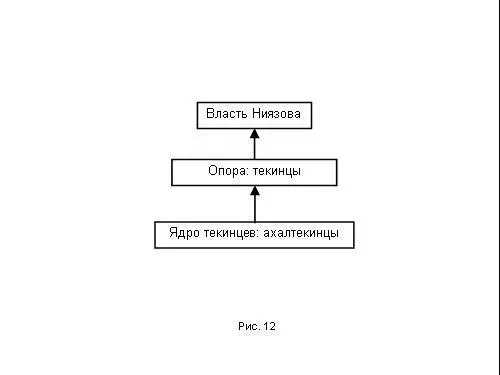

Принципиальная особость позднесоветского и постсоветского этапа туркменской истории (эпохи Туркменбаши Ниязова) – почти абсолютное доминирование во власти в республике представителей текинского племени, в основном ахалтекинцев (рис.12).

Не сдерживаемое жесткой рукой Союзного Центра, это доминирование текинцев в Туркмении уже к середине-концу 90-х годов ХХ века приобрело гипертрофированные формы. Именно в постсоветскую эпоху пышным цветом расцвело прославление подвига ахалтекинцев, которые "последними защищали туркменскую независимость". То есть, три недели обороняли в 1881 г. крепость Геок-Тепе от русских войск генерала Скобелева.

Таким образом, текинская идентичность стала одновременно и антирусской. Иначе и быть не могло. Надо как-то "отрабатывать независимость"! Притом, что особой тяги к ней, как мы понимаем, не было ни в одной из среднеазиатских республик СССР. В Туркменской – менее всего. Но положение обязывает.

При этом нельзя сказать, что Ниязов проявлял к соплеменникам-ахалтекинцам только лишь особую благосклонность. Он был родом из аула Кипчак (что сразу ставит под сомнение его чистые "огузские" родовые корни).

И в его роду, похоже, не было великих полководцев (батыров), старейшин (биев) и эпических поэтов-сказителей. А ведь именно эти категории родовых предков традиционно являются главными "визитными карточками" для пропуска в действительную туркменскую родоплеменную элиту.

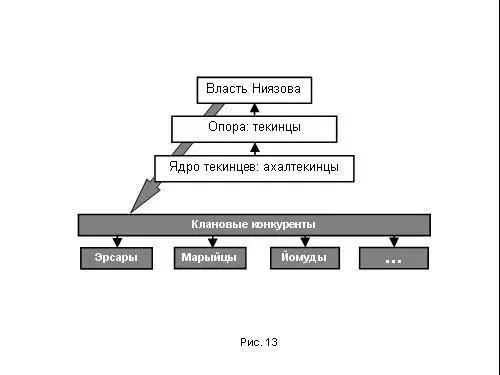

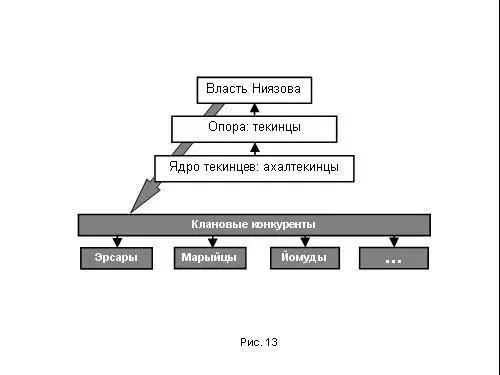

И потому Ниязов – с понятными основаниями – всегда опасался не только и не столько властных соперников из других племен, но и своих более "родовитых" племенных конкурентов из текинцев. То есть он играл сложную племенную игру. Сложную – и отнюдь не вегетарианскую. И то ведь – Восток, регресс…

Достаточно сказать, что за постсоветские годы правления Туркменбаши в республике сменились (нередко – с весьма болезненными последствиями в виде посадки в "спецтюрьму" Овадан-Депе или вынужденной эмиграции) 59 вице-премьеров и 131 министр. Причем подавляющее большинство из них (около 90%) были, как и Ниязов, текинцами. Но опора на них была.

А где опора – там и чистки. Такова формула восточной власти.

Из других родоплеменных групп наибольшее беспокойство Ниязова в смысле властной конкуренции вызывали, во-первых, весьма многочисленные и сильные эрсарыйцы, живущие преимущественно в Лебапском и частично в Марыйском велаятах на востоке республики и постоянно поддерживавшие контакты со своими северными соседями-узбеками, а также этноплеменной территориальный конгломерат "марыйцев" на юго-востоке (рис.13).

Марыйцы, во-первых, считали себя безусловными и единственными наследниками средневековой славы Мерва – города-государства на Великом Шелковом пути и, во-вторых, оказались обладателями на территории своего велаята крупных перспективных запасов газа, в том числе месторождений Довлетабадской группы.

Но и йомудам, традиционно наиболее пророссийским и поддерживавшим тесные контакты с северными казахскими соседями, Великий сердар Ниязов никогда не доверял. Как, впрочем, и другим племенным группам. Ротация "не-текинских" кадров во власти в первые постсоветские годы, в итоге, почти полностью "обнулила" кадровые потенциал республики в отношении "иноплеменников". А дальнейшая ротация текинских кадров – столь же последовательно и полно прошлась и по текинцам, включая наиболее близких к Ниязову ахалтекинцев.

Читать дальше