Кривая IV‑II — продолжение одного из отрезков ломаной аппроксимации IV‑ I . Здесь также ошибка упреждающего моделирования, неотъемлемо свойственная, в том числе и схеме управления предиктор-корректор, меняет свой знак в процессе реального управления, последующего моделированию. И в этом смысле аппроксимации IV‑II и III эквивалентны. Но случай IV‑II может иметь иную причину: чрезмерно длительный расчётный цикл DT народного хозяйства, в течение которого ошибка моделирования накопилась и вышла за управленчески допустимые пределы; случай же III соответствует бездумному раз и навсегда настроенному “автопилоту”, в роли которого может выступать неизменное законодательство о хозяйственной деятельности.

Всем этим разным стилям моделирования в реальной жизни будут соответствовать и различные реализации управления, а не один процесс, как показано на рис. 1 для упрощения возприятия.

Общественно приемлемо, если при изпользовании линейных моделей в задачах управления многоотраслевыми производственно-потребительскими системами, принятый стиль моделирования в реальной жизни порождает соотношения «план — реализация» по типу « I — IV‑ I » в символах рис. 1; а возникновение ситуаций типа « I — IV‑II » — при отсутствии общесуперсистемных факторов, препятствующих переводу системы в режим « I — IV‑ I », — носит характер достаточно редких эпизодов и затрагивает только некоторые отрасли, а не их управленчески значимое количество, разрушающее устойчивость продуктообмена в целостности производственно-потребительской системы.

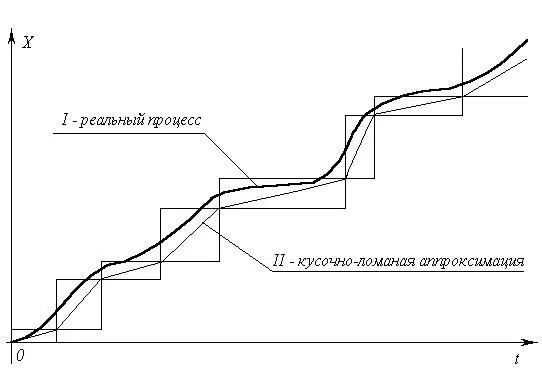

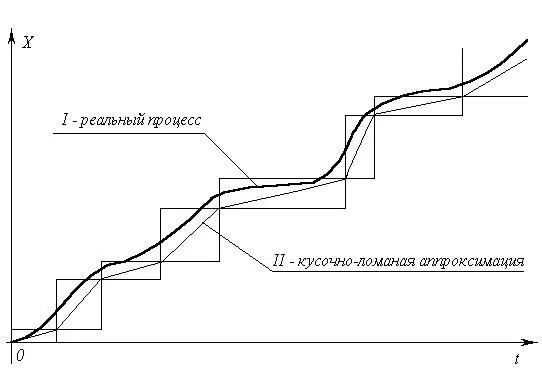

Тем не менее, есть ещё одно обстоятельство, не отраженное в рис. 1. С того момента, как избрана расчётная длительность DT производственного цикла (т.е. устранена неопределённость значения DT), кусочно ломаные аппроксимации, выражающие прямопропорциональную зависимость, предопределяют ступенчато-дискретный характер задания вектора целей и ступенчато-дискретный характер сопоставления с ним вектора состояния системы в процессе управления ею, как это показано на рис. 2. Величина 1/DT называется частотой дискретизации процесса в численном его отображении или моделировании.

Можно построить таким образом три основных типа дискретных “лестниц”, описывающих один и тот же реальный процесс: 1) на началах отрезков ломаных; 2) на концах отрезков; 3) на серединах. На рис. 2 показаны только 1‑й и 2‑й типы. Любой из трёх типов “лестниц”, аппроксимирующих один и тот же процесс (кривая I ), построен на основе одной и той же кусочно-ломаной аппроксимации (кривая II ), и потому все три типа эквивалентны, хотя и недопустимо в одном и том же алгоритме расчётов и/либо управления не различать их и смешивать.

Анализ хозяйственной деятельности цивилизации в соотнесении её с разного рода внутриобщественными антагонизмами и биосферно-экологическим кризисом говорит, что наряду с биосферно допустимыми общественными потребностями, система производства удовлетворяет и антиобщественные, антибиосферные потребности. Это позволяет утверждать, что потребности людей, живущих в нынешней цивилизации, принадлежат двум спектрам [23].

1). Демографически обусловленный, биосферно допустимый спектр потребностей, предсказуемыйна многие десятилетия вперёд на основе этнографии и тенденций изменения численности возрастных групп.

2). Деградационно-паразитический спектр потребностей, удовлетворение которых наносит ущерб тем, кто ему следует, их детям, внукам, ущемляет возможности развития окружающих, антагонизирует общество, в массовой статистике активизирует деградационные процессы в живущих и последующих поколениях, а ГЛАВНОЕ — разрушает биоценозы и биосферу Земли в целом.

Длительное созревание биосферно-экологического кризиса, порожденного библейской цивилизацией, говорит о том, что деградационно-паразитический спектр потребностей статистически устойчиво подавляет демографически обусловленный спектр в упорядоченности приоритетов объективно свойственного ей вектора целей производства, на который объективно настроен механизм рыночной саморегуляции макроэкономической системы Запада. Кроме того, деградационно-паразитический спектр непредсказуем , что является одним из факторов подавления им демографически обусловленного спектра потребностей при ограниченных возможностях производства, а также потребления.

Читать дальше