Эта принципиальная неопределенность приводит не только к тому, что систему уравнений планов производства нельзя решить в разумные сроки. Главное — эту систему невозможно построить заранее, до самого производства. Её приходится непрерывно перестраивать по мере работы. Если бы каждый из нас мог докладывать в некий единый центр обо всех своих изменениях во вкусах и предпочтениях и обо всех своих свежих идеях, центру пришлось бы пересчитывать план производства по меньшей мере ежедневно. А ведь даже в теоретически идеальном случае сбалансированный план вычисляется за годы, а оптимальный — за миллионы лет. Да и сам этот идеальный случай невозможен. Невозможен именно потому, что мы в принципе не можем располагать заранее всей информацией, необходимой для нашей же деятельности.

Это порождает множество сложностей. Одна из них — экономические кризисы, неизбежные именно потому, что принимать решения приходится в условиях неопределённости, и какие-то из этих решений обязательно оказываются ошибочными. Причём принципиально невозможно, так сказать, размазать эти ошибки ровным слоем по всей экономической активности. Какие-то направления активности неизбежно кажутся привлекательнее для многих людей. Соответственно там концентрируется больше усилий. Даже если в этой экологической нише мог разместиться один производитель, для десятка она оказывается избыточной. Отсюда так называемые кризисы перепроизводства — наиболее частый, хотя и наименее разрушительный из всех типов кризисов.

Есть и другие источники ошибок. Фон Хайек показал: в экономике принципиально невозможен более надёжный носитель информации, нежели деньги. Любая попытка заменить деньги какими-то другими средствами передачи и анализа информации может дать локальный выигрыш, но в стратегическом плане — в масштабах всего рынка и на долгих промежутках времени — любая из этих локально выигрышных стратегий даёт крупный проигрыш по сравнению с обычной рыночной экономикой, основанной на деньгах.

В частности, всевозможные методы управления экономикой при помощи вброса в неё денег, ещё в 1920-х годах предложенные Джоном Мейнардом Джон-Невилловичем Кейнсом и с тех пор многократно усовершенствованные его учениками, в стратегическом плане опасны. Они искажают переносимые деньгами сигналы. Вброс лишних денег порождает большой спрос, но обеспеченный лишь формально. То есть в обмен на усилия производителей запрошенной продукции её потребители не могут дать адекватного своего продукта — они могут дать только ничем не обеспеченные деньги.

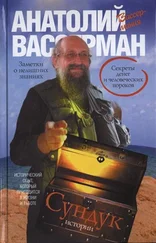

Нынешний кризис, как я уже не раз говорил, происходит как раз из избытка денег, из инфляции. То есть в конечном счёте — из нарушения завета фон Хайека. Более того, сейчас для лечения болезней, порождённых кризисом, в экономику вбрасывается с каждым днём всё больше денег. И перекосы растут.

Того и гляди, под грузом лишних денег рухнут целые отрасли, не говоря уж об отдельных производителях. Тогда ассортимент производства в целом скукожится до размера, допускающего полный расчёт из единого центра. И о потребительских предпочтениях, чью важность так живописал Хайек, можно будет забыть по меньшей мере до тех пор, пока прямое управление не сформирует новую структуру экономики. Стоит ли доводить до таких крайностей?

Возможности информационных технологий не безграничны

Несколько слов об ограниченности возможностей информационных технологий в экономике.

Каждое новое техническое достижение обещает несравненно больше, чем даёт фактически. Илья Арнольдович Файнзильберг, более известный как писатель Илья Ильф, писал: «В фантастических романах главное это было радио. При нём ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».

Ещё в середине 1960-х знаменитая фирма «Международные деловые машины», которую мы чаще называем сокращённо «IBM», начала выпуск компьютеров общего назначения, равно пригодных и для научно-инженерных расчётов, и для экономических. До того машины так или иначе специализировались под конкретную сферу применения, а тут появилась техническая возможность создать машину, достаточно производительную на любых задачах. Пошла первая волна массовой эйфории «вот сейчас мы компьютеризируем офис и всё у нас будет в полном порядке».

Но в 1970-х годах автор и руководитель проекта Общегосударственной автоматизированной системы управления народным хозяйством СССР — сокращённо ОГАС — великий математик Виктор Михайлович Глушков подсчитал: а сколько, собственно, нужно арифметических действий для решения экономических задач. Если не вдаваться в мелкие технические тонкости, то задача балансировки плана производства — система линейных уравнений. Число действий, необходимых для решения такой системы, примерно пропорционально кубу числа самих уравнений. А каждое название товара или детали (вплоть до отдельных винтиков), чьё производство необходимо запланировать, даёт отдельное уравнение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)