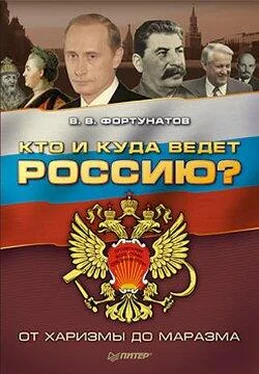

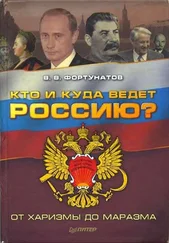

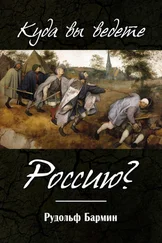

В предвыборных материалах «Единой России» были охарактеризованы «Этапы Плана Путина – новый период в истории России».

• I этап. 2000–2003 гг. Наведение порядка.

– Преодолен политический и духовный кризис 1990-х.

– Достигнута политическая и экономическая стабильность.

– Восстановлено политическое единство страны.

– Созданы условия эффективной борьбы с терроризмом.

– Укреплена вертикаль власти, началась системная борьба с коррупцией.

• II этап. 2004–2006 гг. Концентрация ресурсов.

– Переход в режим осознанного планирования для решения наиболее острых социально-экономических проблем.

– Граждане начали получать реальную отдачу от экономического роста.

– Из режима каждодневной борьбы за существование Россия перешла в режим осознанного планирования будущего.

• За это время достигнуто следующее.

– Экономический рост составлял до 7 % в год.

– Инфляция сократилась с 20 до 9 % за пять лет.

– Средняя зарплата выросла в 3,5 раза.

– Россия практически расплатилась по внешним долгам.

– К 2007 г. прирост числа родившихся детей составил 16,1 тыс. человек.

– Смертность за 2006 г. снизилась на 138 тыс. человек. [96]

Некоторые макроэкономические показатели и приятные ощущения повседневной жизни у части россиян создали впечатление наступившего благополучия, долгожданной стабильности и где-то (вспомним эпоху «застоя» Л. И. Брежнева) даже уверенности в завтрашнем дне. К автору, пытавшемуся в одном из публичных выступлений осенью 2007 г. обратить внимание на серьезные проблемы, имеющиеся в стране, обратилась представительница чиновничье-бюрократического фронта и настойчиво вразумляла: «У нас все хорошо!» Вспомнились славные времена «проработок» и инструктажа в районных комитетах КПСС.

Конечно, политические деятели в нашей стране имеют право сами оценивать свою собственную деятельность, не интересуясь мнением политических оппонентов или каких-то не в меру любопытных граждан. В демократическом государстве, каким по Конституции является Российская Федерация, вплоть до самого последнего времени не были предусмотрены ни отчеты отдельных министров, ни правительства в целом о своей деятельности. Кто-то, например, считает А. Б. Чубайса выдающимся менеджером. Но многие аналитики сравнивают его с Кощеем Бессмертным: за что бы А. Б. Чубайс ни взялся, то обязательно умрет! Несколько лет в антигероях России ходил М. И. Зурабов. Делал, что хотел. Результатом его труда стало полное, как считают эксперты, уничтожение фармацевтической промышленности. Но многие даже уже фамилию его забыли.

В результате деиндустриализации, деинтеллектуализации российской экономики она приобрела довольно простую структуру. В основном продолжается эксплуатация промышленного оборудования, установленного при Брежневе, Хрущеве, Сталине и где-то и при Витте. Вся страна «сидит на трубе»: нефтегазовые доходы (налог на добычу нефти и газа, пошлины на вывоз этих видов сырья и продуктов из них) в 2008 г. давали 49,9 % доходов страны. В казну также поступают налоги на реализуемые в стране товары (13 %), налог на добавленную стоимость на товары, различные виды услуг (НДС, 12 %), налоги на товары, ввозимые на территорию России(импорт, 11 %), налог на прибыль организаций (7 %), единый социальный налог (выплачивает организация за работников, 5 %), акцизы на алкоголь, табак, бензин (налог, увеличивающий стоимость товара, который оплачивает потребитель, 1,2 %), госпошлины (0,3 %), налог на природопользование (за добычу полезных ископаемых, пользование объектами водных ресурсов и т. д., 0,3 %), доходы от государственных и всероссийских лотерей (0,2 %), прочие неналоговые доходы (0,1 %). [97]

Приватизированные промышленные предприятия, оказавшиеся в частных руках, по общим оценкам не демонстрируют сколько-нибудь более заметной эффективности в сравнении с советским периодом. В оснащение предприятий, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки российские олигархи вкладывают деньги менее охотно, чем в недвижимость и движимость за рубежом. В большинстве своем частные предприятия избавились от всей «социалки» – от жилищно-коммунальных расходов, от детских садов, спортивно-оздоровительных лагерей и т. д.

Отечественное машиностроение (станкостроение, судостроение, приборостроение и т. д.), авиационная, автомобильная, радиоэлектронная, текстильная и другие отрасли промышленности пришли в состояние упадка или совсем умерли.

Например, износ оборудования в легкой промышленности составил около 60 %. Ежегодно на техническое перевооружение этой отрасли в России затрачивается 260 млн долларов, а в китайскую текстильную промышленность на перевооружение затрачивается 9 млрд долларов. Отечественные изделия, на которых производители получают не более 10 % прибыли, не в состоянии конкурировать с дешевыми китайскими, турецкими и другими импортными товарами. За 2007 г. легкая промышленность выпустила всего 50 млн пар обуви, 1 млн штук пальто, 3 млн платьев, 15 млн пар брюк. По качественным характеристикам многие отечественные товары по-прежнему уступают импортным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу