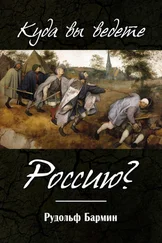

Выступление Н. С. Михалкова сразу вызвало еще одну ассоциацию: «Остапа понесло!» Конечно, никому не придет в голову отрицать, что 1908–1913 гг. были очень хорошими в истории страны. Это тем более не стоит отрицать, поскольку подобных замечательных периодов в истории нашего царства-государства было не так уж много. Мне как-то не удается собраться с силами и ответить на вопрос, время от времени возникающий у моих друзей и знакомых – обычно одногодков, но не профессиональных историков. «Вот ты, историк, можешь назвать в истории России двадцать лет, чтобы страна развивалась нормально, а народу жилось сытно и хорошо?» Обычно вспоминается высказывание одной английской дамы о России. По ее впечатлению, Россия – страна, в которой «или холера, или революция». Значительно более частым делом были войнушки, войны и войнищи. Так что двадцать лет покоя, о которых мечтал и П. А. Столыпин, определить трудновато. С пятилетками попроще. Можно вспомнить про «золотую» 8-ю пятилетку (1966–1970), когда осуществлялись косыгинские реформы. Время столыпинских реформ тоже было неплохим.

Можно ли всерьез говорить о грандиозном успехе столыпинской реформы? Кормила ли Россия полмира хлебом, а всю Европу – маслом? Достигнуты ли были те цели, которые выдвигались Столыпиным в момент приступа к реформам? Придется сразу же сказать, что представление Н. С. Михалкова не давало ответов на эти вопросы, так как он сам преследовал другую цель.

Статистика внешней торговли России базировалась на данных, собиравшихся Департаментом таможенных сборов Министерства финансов и публиковавшихся в ежегоднике «Обзор внешней торговли России по Европейским и Азиатским границам». Все товары, служившие предметом экспортно-импортных операций, российская таможенная статистика классифицировала по четырем категориям.

1. «Жизненные припасы», включавшие все виды хлебов, муку, крупы, мясомолочные продукты, рыбу, яйца, соль, сахар, спирт, чай, табак, с 1911 г. – битую птицу и дичь.

2. «Сырые и полуобработанные материалы» – лес, лесопродукты, руда, каменный уголь и кокс, нефть, металл, цемент, асбест, поташ, смола, кость, кожа, перо, пряжа, шерсть, шелк, волокно, сало, растительное масло и т. д.

3. «Животные продукты» – рогатый скот, лошади, свиньи, птица живые.

4. «Фабрично-заводские изделия» – стекло, фарфор, фаянс, изделия из дерева, металла, льна, шерсти, бумажные ткани, бумага, книги, списки, каучук.

В целом доля России в мировом экспорте была невелика – 4,2 %. Россия вывозила за границу в предвоенные годы 6–8 % своей продукции. Доля же России в мировом импорте была еще меньше – 3,5 %.

За время премьерства Столыпина структура вывоза и ввоза по главным товарным группам в процентах существенно не изменилась. Хлебный экспорт России в сравнении с 1900 г., принимаемым за 100 % (418,8 млн пудов, по пяти основным хлебам), максимально вырос в 1909 г. (760,7 млн пудов, 182 % к 1900 г.), но затем сократился к 1913 г. до 647,8 млн пудов (155 % к 1900 г.). По общему годовому обороту внешней торговли в 1913 г. огромной России удалось обойти малюсенькую Бельгию (2706 млн руб. против 2420 млн руб.). До Франции (3084 млн руб.) России было близко, но до США (8351 млн руб.), Германии (9662 млн руб.) и Великобритании (11 197 млн руб.) надо было еще тянуться и тянуться. [13]По ввозу и вывозу товаров в расчете на душу населения Россия занимала очень низкие места в мировом рейтинге.

Столыпинская реформа в сочетании с несколькими урожайными годами обусловила значительное увеличение сбора урожая. Общий сбор зерновых хлебов в 1908–1912 гг. в среднем в году составлял 4555 млн пудов в год. В 1913 г. общий сбор зерновых хлебов достиг 5637 млн пудов. Из этого количества вывезено было 647,8 млн пудов. Всю Европу России кормить не было необходимости. Франция, Италия, Испания и ряд других стран обходились внутренними ресурсами. Основными покупателями русского хлеба традиционно были Германия и Великобритания. В то же время общее количество скота в 1911–1913 гг. уменьшилось с 188,6 до 173,4 млн голов. Некоторое количество «животных продуктов» России приходилось закупать за границей.

У России производительные площади (угодья сельскохозяйственного пользования, лесные насаждения и пастбища) в Европейской России (без учета Финляндии) в 1908–1912 гг. составляли245,5 млн га. У США было 174,3 млн га таких угодий, у Германии – 51,2 млн га, у Испании – 45,6 млн, у Канады – 25,7 млн, у Франции – 49,7 млн и т. д. Урожайность сельскохозяйственных культур с гектара во всех этих странах была выше или значительно выше, чем в России. Структура потребления продовольствия уже к началу XX в. в развитых европейских странах, Канаде и США приближалась или достигла научно обоснованных норм потребления. Жители в этих странах уже в начале XX в. значительно более активно, чем россияне, налегали на мясо, молоко, овощи, фрукты и пр. К тому же в России с последних десятилетий XIX в. действовал принцип «Недоедим, но вывезем». Чем же гордится Н. С. Михалков и многие другие?..

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу