Цереброспинальную жидкость получают при спинномозговой пункции. Она прозрачна, бесцветна, имеет постоянный удельный вес и слабощелочную реакцию. Химический состав ее сходен с сывороткой крови. Содержит белки, углеводы, мочевину, фосфор, микроэлементы и др. При микроскопическом исследовании цереброспинальной жидкости определяют количество и характер содержащихся в ней клеток. Специальные бактериологические исследования проводят при подозрении на воспаление мозговых оболочек. Основная цель – выделение возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам.

Цереброспинальная жидкость изменяется при различной патологии. Снижение прозрачности вызывается примесью крови, увеличением количества клеток и повышением количества белка, что наблюдается при туберкулезном менингите, субарахноидальных кровоизлияниях, тяжелых черепно-мозговых травмах и опухолях.

При хронических воспалительных процессах в центральной нервной системе белок появляется только в период обострения. Снижение содержания глюкозы в цереброспинальной жидкости является признаком менингита, а ее повышение – симптомом острого энцефалита. Большое диагностическое значение имеет определение электролитного состава цереброспинальной жидкости и определение клеток опухоли.

Исследование спинномозговой жидкости, то есть люмбальная пункция, или, как ее еще называют медики, поясничный прокол, имеет огромное значение для диагностики многих заболеваний. Для невропатолога оно не менее важно, чем, например, оценка результатов анализа крови для терапевта. Ведь спинномозговая жидкость, циркулирующая между паутинной и мягкой мозговыми оболочками и в желудочках мозга, выполняет роль барьера между кровью и мозгом. Она препятствует проникновению вредных веществ в мозговую ткань, участвует в ее питании и выводит в венозную систему отработанные продукты обмена. Находясь в такой тесной связи с мозгом, спинномозговая жидкость, как зеркало, отражает и происходящие в нем изменения. При некоторых заболеваниях в ней могут появляться патологические клетки, продукты нарушенного обмена, кровь и т. д. Обнаружение их и позволяет точно поставить диагноз.

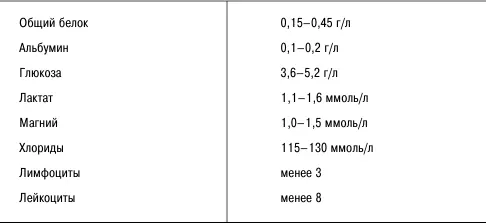

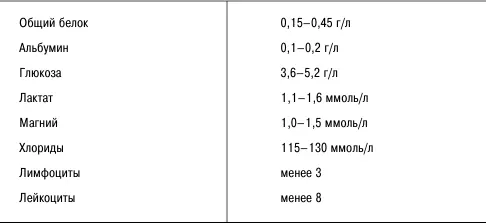

Таблица 23

Основные характеристики цереброспинальной жидкости (норма)

Извлечение спинномозговой жидкости с помощью люмбальной пункции служит и лечебной мерой при многих заболеваниях мозга и его оболочек, сопровождающихся повышением внутричерепного давления. После этой процедуры давление снижается, и больному становится легче. И наконец, врачи используют поясничный прокол для введения лекарственных веществ непосредственно в межоболочечное пространство мозга и его желудочки – в этом случае медикаменты действуют гораздо эффективнее.

Часть Х

Исследование выделений из тканей при воспалении (экссудатов и транссудатов)

Экссудат ( exsudatum ; лат. exsudare – выходить наружу, выделяться) – жидкость, богатая белком и содержащая форменные элементы крови; образуется при воспалении. Процесс перемещения экссудата в окружающие ткани и полости организма называется экссудацией, или выпотеванием. Последняя возникает вслед за повреждением клеток и тканей в ответ на выделение медиаторов.

В зависимости от количественного содержания белка и вида эмигрировавших клеток различают серозный, гнойный, геморрагический, фибринозный экссудат. Встречаются также смешанные формы экссудата: серозно-фибринозный, серозно-геморрагический. Серозный экссудат состоит преимущественно из плазмы и небольшого числа форменных элементов крови. Гнойный экссудат содержит распавшиеся полиморфно-ядерные лейкоциты, клетки пораженной ткани и микроорганизмы. Для геморрагического экссудата характерно наличие значительной примеси эритроцитов, а для фибринозного – большое содержание фибрина. Экссудат может рассасываться или подвергаться организации.

Транссудат (лат. trans – через, сквозь + sudare – сочиться, просачиваться) – невоспалительный выпот, отечная жидкость, скапливающаяся в полостях тела и тканевых щелях. Транссудат обычно бесцветен или бледно-желтого цвета, прозрачный, реже мутноват из-за примеси единичных клеток спущенного эпителия, лимфоцитов, жира. Содержание белков в транссудате обычно не превышает 3 %; ими являются сывороточные альбумины и глобулины. В отличие от экссудата в транссудате отсутствуют ферменты, свойственные плазме. Относительная плотность транссудата 1,006–1,012, а экссудата – 1,018–1,020. Иногда качественные различия между транссудатом и экссудатом исчезают: транссудат становится мутноватым, количество белка в нем возрастает до 4–5 %. В таких случаях важное значение для дифференциации жидкостей имеет изучение всего комплекса клинических, анатомических и бактериологических изменений (наличие у больного боли, повышенной температуры тела, воспалительной гиперемии, кровоизлияний, обнаружение в жидкости микроорганизмов). Для отличия транссудата от экссудата применяют пробу Ривальты, основанную на разном содержании в них белка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу