Критигеские нарушения: грубый трипарез, триплегия, грубый тетрапарез, тетраплегия, двусторонний паралич лицевого нерва, тотальная афазия, постоянные судороги.

Дислокационный синдром при черепно-мозговой травме

Клинический симптомокомплекс и морфологические изменения, возникающие при смещении полушарий головного мозга или мозжечка в естественные внутричерепные щели, с вторичным поражением ствола мозга получили название дислокационного синдрома. Врачи многих специальностей, употребляя данный термин, плохо представляют себе суть происходящего в полости черепа при развитии такого процесса.

Наиболее часто при ЧМТ дислокационный синдром (ДС) развивается у пострадавших с внутричерепными гематомами, массивными контузионными очагами, нарастающим отеком мозга, острой гидроцефалией.

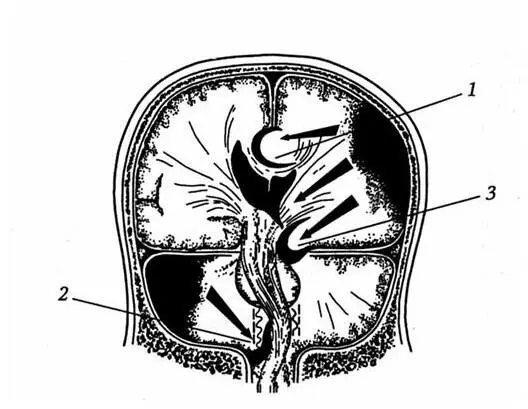

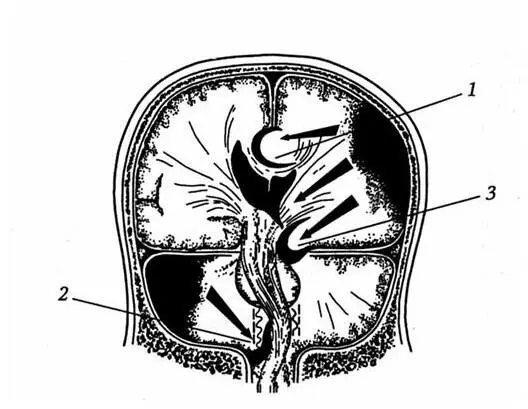

Рис. 1. Виды дислокаций головного мозга:

1 – вклинение под серп большого мозга; 2 – вклинение миндалин мозжечка в затылочно-шейную дуральную воронку; 3 – височно-тенториальное вклинение. Стрелками указаны основные направления дислокации

Различают два основных вида дислокаций:

1. Простые смещения, при которых происходит деформация определенного участка мозга без формирования борозды ущемления.

2. Грыжевые, сложные ущемления участков мозга, возникающие только в местах локализации плотных неподатливых анатомических образований (вырезка намета мозжечка, серп большого мозга, затылочно-шейная дуральная воронка).

Простые дислокации чаще встречаются при супратенториальных внутричерепных гематомах и проявляются компрессией желудочка на стороне гематомы, смещением его в противоположную сторону. Противоположный желудочек в связи с нарушением оттока ликвора из него несколько расширяется.

При ЧМТ чаще встречаются следующие виды грыжевых ущемлений мозга (рис. 1):

– височно-тенториальное;

– ущемление миндалин мозжечка в затылочно-шейной дуральной воронке (в обиходе чаще употребляется выражение «вклинение в большое затылочное отверстие»);

– смещение под серповидный отросток.

Фазность течения ДС заключается в последовательных процессах: 1) выпячивание; 2) смещение; 3) вклинение; 4) ущемление.

При висогно-тенториальном грыжевом вклинении происходит ущемление медиальных отделов височной доли в пахионовом отверстии (вырезке намета мозжечка). В зависимости от размеров вклинения могут наблюдаться в разной степени выраженные воздействия на ствол головного мозга. Ствол может смещаться в противоположную сторону, деформироваться и сдавливаться. При резком сдавлении может произойти нарушение проходимости водопровода мозга с развитием острой окклюзионной гидроцефалии. Височно-тенториальное вклинение сопровождается сдавлением не только стволовых структур на своей стороне. Происходит придавливание ножки мозга на противоположной стороне, что клинически может проявиться развитием гомолатеральной пирамидной недостаточности. Такой вид ДС чаще встречается при локализации патологического процесса в области височной доли, реже – при патологии лобной и затылочной долей и в единичных случаях – при поражении теменной доли.

Вклинение миндалин мозжегка в затылогно-шейную дуралъную воронку происходит чаще при локализации патологии в задней черепной ямке и реже при супратенториальных процессах. При таком вклинении происходит сдавление продолговатого мозга с развитием витальных нарушений, приводящих к летальному исходу.

Смещение под серповидный отросток встречается чаще при локализации патологического процесса в лобной и теменной доле и реже при поражении височной доли. Внемозговые процессы редко дают такой тип смещения. Ущемлению подвергается чаще всего поясная извилина.

Следует помнить о том, что чаще встречаются комбинации грыжевых выпячиваний. При внутричерепных гематомах височно-тенториальное ущемление может сочетаться со смещением под серп и с дислокацией миндалин мозжечка в затылочно-шейную дуральную воронку.

Клиническая картина ДС обусловлена признаками вторичного поражения ствола на его различных уровнях на фоне общемозговой и очаговой полушарной или мозжечковой симптоматики.

Височно-тенториальное вклинение клинически проявляется следующим комплексом синдромов: на фоне глубокого угнетения сознания, учащенного дыхания, тахикардии, гипертермии, гиперемии кожных покровов развивается децеребрационная ригидность, горметонические судороги, двусторонняя пирамидная недостаточность. Наиболее характерны глазодвигательные расстройства в виде угнетения фотореакции, горизонтального, вертикального, ротаторного нистагмов, симптома Гертвига – Мажанди, расходящегося косоглазия по вертикали.

Читать дальше