Примерно в это же время английский физиолог В. Гаскелл показал, что охлаждение сравнительно небольшой зоны в области устья полых вен приводит к остановке сердца у млекопитающих. Результаты опытов Г. Станниуса и В. Гаскелла указывали также на то, что участки сердечной мышцы, ответственные за ее самовозбуждение (очаги автоматии), имеют ограниченную локализацию и находятся, в частности, в правом предсердии, а также на границе предсердий и желудочков. В дальнейшем было установлено, что клеточными элементами, обеспечивающими автоматию сердца, являются специализированные кардиомиоциты. В 1902 г. в России А. А. Кулябко наблюдал восстановление сократительной активности сердца человека, которое извлекли из трупа, поместили в теплый физиологический раствор и некоторое время массировали.

Таким образом, в результате перечисленных экспериментов было доказано существование в сердце собственных, миогенных механизмов обеспечения его периодической сократительной активности, автономных по отношению к центральной нервной системе и достаточных для поддержания нормального ритма сердечной деятельности.

Миогенная природа автоматии сердца является результатом его ранней эмбриональной дифференцировки (зачаток сердца формируется к концу второй недели эмбриогенеза). Тем самым обеспечиваются формирование кровеносной системы плода и оптимальный режим снабжения кислородом всех тканей, включая нервную. С другой стороны, автономность кровеносной системы по отношению к нервной необходима вследствие большой зависимости нервной ткани от уровня доставки кислорода. Прекращение кровоснабжения мозга даже на несколько секунд вызывает резкие функциональные нарушения, которые уже через 4–6 мин приводят к необратимым органическим изменениям в ЦНС. Поэтому зависимость сердечной деятельности и всей системы снабжения организма кислородом от состояния ЦНС резко снизила бы адаптивные возможности организма в условиях действия на него экстремальных факторов среды.

1.3. Особенности строения проводящей системы сердца и распространения возбуждения в миокарде

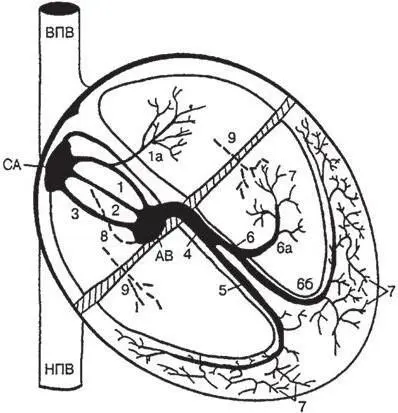

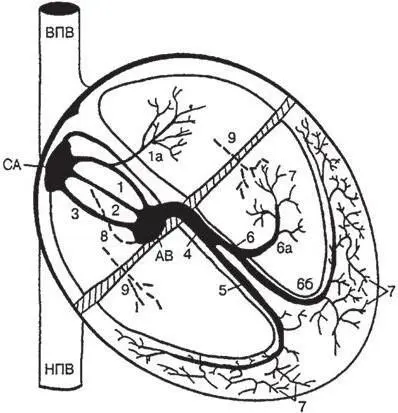

Проводящая система сердца образована специализированными кардиомиоцитами и включает в себя следующие основные структуры (рис. 3):

1. Синоатриальный, или синусовый, узел (в старой литературе – узел Кейт – Флака) располагается на задней стенке правого предсердия вблизи устья верхней полой вены. Он образован Р-клетками, которые посредством Т-клеток связаны между собой и с сократительными кардиомиоцитами предсердий. Этот узел гомологичен синусовому узлу холоднокровных (узел Ремака). Венозный синус как анатомически обособленное место впадения полых вен у теплокровных существует только на ранних стадиях эмбриогенеза, сливаясь в дальнейшем с правым предсердием. От синоатриального узла в направлении к атриовентрикулярному узлу отходят три межузловых тракта: передний (тракт Бахмана) с отходящим от него к левому предсердию межпредсердным пучком, средний и задний (соответственно тракты Венкебаха и Тореля). Однако степень гистологической дифференциации этих структур от окружающих тканей миокарда у разных людей сильно варьирует.

2. Атриовентрикулярное соединение, в котором выделяют три зоны: зону перехода от предсердных кардиомиоцитов к атриовентрикулярному узлу; АN (лат. аtrium nodus ) – предсердный узел, или атриовентрикулярный узел (в старой литературе – узел Ашоф-Тавара), расположенный непосредственно над местом прикрепления септальной створки трехстворчатого клапана; NH (лат. nodus His – узел Гиса) – зона перехода от атриовентрикулярного узла к общему стволу пучка Гиса. В атриовентрикулярном соединении обнаруживаются Р-клетки (в меньшем количестве, чем в синусовом узле), клетки Пуркинье, а также Т-клетки. У холоднокровных этим структурам соответствуют узлы Биддера и Людвига.

Рис. 3. Проводящая система сердца:

ВПВ – верхняя полая вена; НПВ – нижняя полая вена; штриховка – фиброзная ткань между миокардом предсердий или желудочков; СА – синоатриальный узел; АВ – атриовентрикулярный узел.

Основные проводящие пути: 1 – передний межузловой тракт; 1а – межпредсердный пучок Бахмана; 2 – средний межузловой тракт Венкебаха;

3 – задний межузловой тракт Тореля; 4 – общий ствол предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса); 5 – правая ножка пучка Гиса; 6 – левая ножка пучка Гиса; 6а – передневерхняя ветвь левой ножки пучка Гиса; 6б – задненижняя ветвь левой ножки пучка Гиса; 7 – субэндокардиальные волокна Пуркинье. Дополнительные (аномальные) проводящие пути: 8 – пучок Джеймса; 9 – пучки Кента

Читать дальше

![Валентина Рудакова - Сколько стоит издать букварь [litres самиздат]](/books/437175/valentina-rudakova-skolko-stoit-izdat-bukvar-l-thumb.webp)