Для получения смачивающегося порошка пасту высушивают на распылительной сушилке до остаточной влажности 10 %, смешивают с каолином до стандарта – 30х10 9спор в 1 г препарата. Порошок фасуют в 4-слойные герметичные мешки по 20 кг.

Стабилизированную пасту готовят, смешивая ее после сепарации с карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ). Молекулы КМЦ, имеющие положительный заряд, за счет электростатических сил собирают на себе кристаллы и споры, заряжая их отрицательно, что способствует равномерному распределению активного начала во всем объеме пасты. Добавляют также консерванты, распределяющиеся равномерно между частицами (рис. 3).

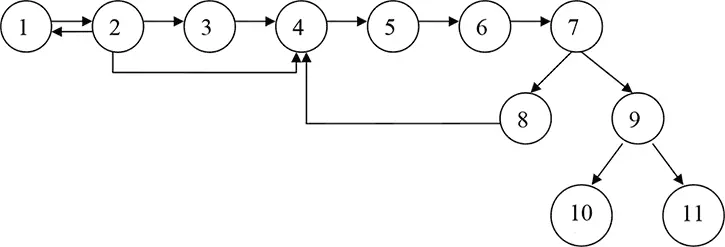

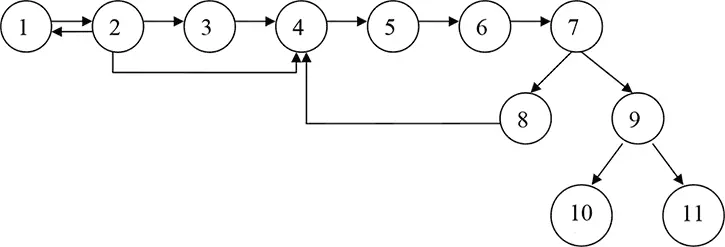

Рис. 3. Блок-схема производства бактериальных препаратов:

1 – хранение маточного материала; 2 – выращивание посевного материала в лаборатории в качалочных колбах; 3 – выращивание маточной культуры в посевном аппарате; 4 – культивирование в промышленном ферментере; 5 – контроль на наличие свободного фага; 6 – определение степени споруляции; 7 – концентрирование культуры; 8 – повторное использование фугата (питательной среды); 9 – получение пасты; 10 – изготовление стабилизированной пасты; 11 – изготовление сухого или смачивающегося порошка

Паста не подвержена гниению и брожению, не замерзает при хранении, ей не опасно увлажнение. Это вязкая жидкость кремового цвета без запаха. Производство стабилизированной пасты экономически более выгодно. В препарат можно вводить добавки: антииспарители, смачиватели, прилипатели, приманочные вещества (аттрактанты), а также вещества, защищающие бактерий от влияния солнечной радиации. Применяются бактериальные биопрепараты (лепидоцид, дедробациллин, энтобактерин, дипел, БИП и другие) на овощных культурах с нормой расхода 1–3 кг/га, на древесных культурах с нормой 3–5 кг/га против листогрызущих вредителей (гусениц чешуекрылых, ложногусениц пилильщиков, личинок жуков-листоедов и др.). Гибель вредителей наступает на 2-10-й день.

2.2. Получение и применение грибных энтомопатогенных препаратов

Грибные препараты получают на основе представителей родов боверия (возбудитель белой мускардины), метарризиум (возбудитель зеленой мускардины), энтомофтора и ашерсония.

Промышленно культивируют в нашей стране 2 вида боверии – В. bassiana (Bals.-Criv.) Vuill, В. tenella (Delacr.) Siem., используемых против жесткокрылых. Освоено получение боверина – белого порошка, содержащего в 1 г от 1,5 до 6 млрд конидиоспор в 1 г. Кроме спор активным началом препарата является токсин боверцин, продуцируемый этим грибом-гифомицетом.

Получение боверина осуществляется двумя способами: глубинным и поверхностным культивированием. Производство глубинным способом более экономично, но при этом конидии гриба отличаются от образующихся на воздухе тонкими покровами, плохо отчленяются от вегетативного тела. Их называют гифальными тельцами или гонидиями. Они не устойчивы к высушиванию и солнечной радиации. Для устранения этого недостатка разработана более дорогостоящая ИПС (искусственная питательная среда) (рис. 4).

Технология получения боверина глубинным способом. Хранение исходного материала (штамма) проводят в лабораториях на агаризированной среде Сабуро, периодически обновляя маточную культуру. Перед началом промышленного цикла исходный штамм культивируют 3–4 суток в качалочных колбах на жидкой ИПС при 25–28 °С. Полученные конидиоспоры можно высушить и хранить до 1 года.

Приступая к промышленному получению препарата, культуру гриба выращивают в инокуляторе на ИПС. Среда состоит из кормовых дрожжей – 2 %, крахмала – 1 %, хлорида натрия – 0,2 %, хлорида марганца – 0,01 % и хлорида кальция – 0,05 %, который усиливает устойчивость конидиоспор к неблагоприятным факторам.

Культивирование в промышленном ферментере ведут 3–4 суток, при 25–28 ºС и постоянном перемешивании, с обязательной принудительной аэрацией до 2,5 объема воздуха на 1 объем среды в минуту.

В течение 1–1,5 суток дрожжи лизируются, а гриб проходит стадии роста мицелия, гонидиальную и конидиальную. К концу полного созревания культуры идет лизис мицелия и накопление в питательной среде конидий.

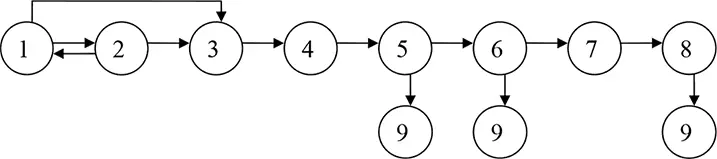

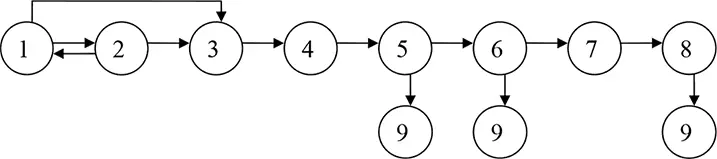

Рис. 4. Блок-схема получения боверина глубинным методом:

1 – хранение маточного материала; 2 – культивирование исходного штамма в качалочных колбах; 3 – получение культуры в инокуляторе; 4 – культивация в промышленном ферментере; 5 – контроль титра препарата; 6 – сепарация и фильтрация, получение пасты; 7 – высушивание пасты; 8 – стандартизация каолином до ГОСТ; 9 – применение жидкого препарата, пасты или сухого препарата

Читать дальше