С социальной депривациеймогут столкнуться дети, не имеющие возможности выходить за пределы квартиры, посещать образовательные и культурно-досуговые учреждения, участвовать в жизни общества.

Все виды депривации влияют на психическое состояние ребенка и на возможности его развития. Многочисленные сенсорные дефициты дети начинают восполнять различными способами самостимуляции: сосанием пальца, монотонным раскачиванием, вокализациями, битьем головой, надавливанием пальцами на глаза, выдиранием волос, вызыванием рвоты и др. Многие реакции могут проявляться в генерализованном виде и сопровождаться вегетативной симптоматикой: учащенным пульсом, потливостью, рвотой, запорами, головными болями, тревогой, беспокойством, кожной сыпью и даже судорогами (подробнее о влиянии депривации см.: Ланг-мейер, К, Матейчек, 3. Психическая депривация в детском возрасте. Прага: АВИЦЕНУМ, 1984).

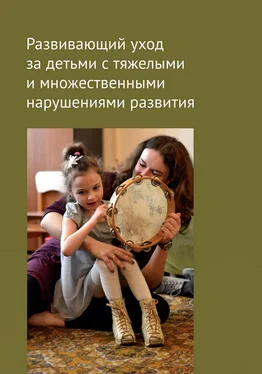

Из сказанного следует, что хорошего медицинского ухода недостаточно для развития ребенка с ТМНР. Развивающий уход позволяет уменьшить воздействие депривации и помочь ребенку адаптироваться в окружающем его мире.

Принципы развивающего ухода

Принцип уважения личности ребенка

Основа этого принципа – принятие ребенка со всеми присущими ему особенностями, внимательное отношение к его чувствам и потребностям, предоставление возможности свободного выбора и личной самостоятельности. При взаимодействии с ребенком с ТМНР необходимо учитывать его возможности и давать ему время ими воспользоваться, а также помогать в расширении их границ, какими бы они ни были изначально.

Принцип индивидуального подхода

Учет индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанника должен отражаться на всех этапах оказания психолого-педагогической помощи: при постановке ее целей, при планировании необходимых для ее реализации мероприятий, технологии помощи, при оценке динамики развития ребенка и в ежедневном взаимодействии с ним.

Принцип ориентированности на формирование основных жизненных компетенций

Целью психолого-педагогической помощи ребенку с ТМНР является появление навыков, которые применимы в повседневной жизни, а также предпосылок элементарной трудовой деятельности. При этом важно, чтобы у воспитанника формировалось на доступном для него уровне понимание значения и смысла происходящего. Большая часть работы проводится не в форме занятий с заданиями, а в обычных бытовых ситуациях. Показателем успешности работы являются изменения в реальной жизни, причем не только появление сформированного навыка, но и повышение вовлеченности ребенка в те или иные виды деятельности.

Принцип развития собственной активности ребенка

Активность ребенка заключается в возможности проявлять инициативу и принимать участие в осуществлении ежедневной деятельности. Повышение собственной активности ребенка, переход от объектной к субъектной позиции в значимых для него сферах жизни рассматривается как приоритетная цель в развитии.

Принцип социальной интеграции

Для успешного развития дети с ТМНР должны приобретать социальный опыт, доступный их сверстникам – посещение детского сада, обучение в школе, занятия адаптированной физкультурой и спортом, прогулки на детских площадках, участие в культурных и досуговых мероприятиях и т. д.

Принцип комплексного воздействия

Действия всех людей, принимающих участие в работе с ребенком, должны быть согласованны. Для этого необходимо формировать команду специалистов с учетом актуальных потребностей ребенка, обсуждать действия разных членов команды, совместно определять цели развивающей работы, общие и частные задачи.

II. Практические рекомендации

Создание оптимальной среды для жизни и развития ребенка сТМНР

В Центре лечебной педагогики работа с детьми строится на основе средового подхода. В этом подходе средапонимается как система пространственно-временных, эмоциональных и смысловых отношений. С точки зрения возможностей для развития ребенка среды можно подразделить на три типа: стрессогенную, комфортную и развивающую.

Стрессогенная среда – это среда, в которой ребенок не может адаптироваться. Типичный пример – попадание ребенка в больницу без сопровождения близкого взрослого. В этой ситуации ребенку может быть непонятно, что с ним случилось, почему он оказался один в незнакомом месте и когда это закончится. Окружающие взрослые для него совершенно непредсказуемы: один и тот же человек может принести еду или поиграть в игру, а может сделать укол или болезненную перевязку. К тому же ребенку может быть физически плохо от того заболевания, из-за которого он попал в больницу, а рядом нет никого, кто мог бы привычным способом утешить его и успокоить. Для детей с тяжелыми множественными нарушениями стрессогенными могут оказаться не только такие очевидно тяжелые условия. Из-за сниженных возможностей адаптации они могут не справиться даже с небольшими изменениями в привычной обстановке.

Читать дальше